清顺治十一年,来自浙江归安的严我斯,欲往省城杭州应乡试之考。彼时,其家境困窘,双亲囿于经济之艰,无力筹措其赶考资费。幸得亲友慷慨解囊,多方资助之下,终凑得纹银五两,以助其踏上科考之路。

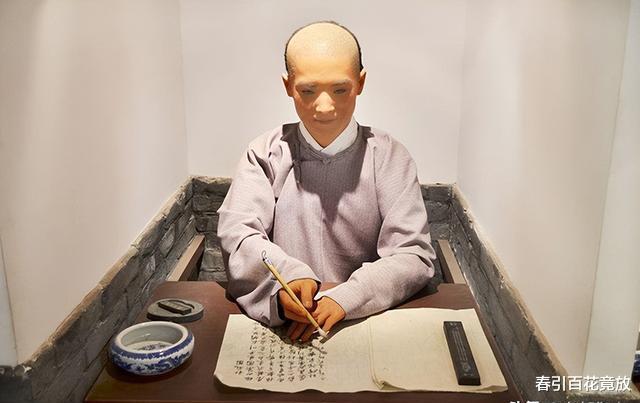

严我斯自幼家境清寒,启程赴杭州参加乡试之际,其母仅为他备下一桶白米饭充作旅途干粮。随后,他搭乘一艘粪船踏上行程。由于此船内部气味刺鼻难耐,致使他唯有身处船首背风之处,方可进食。

在科举制度盛行的时代,如严我斯这般出身寒门的莘莘学子数量众多。科举赶考之路充满艰辛,诸多困苦给广大士子带来沉重负担,致使部分人因畏难而放弃前行。

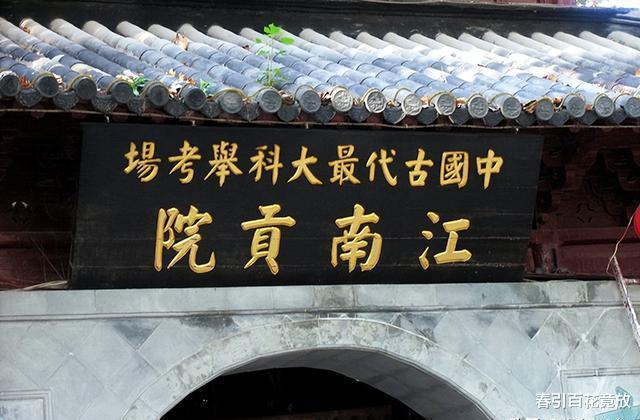

朝廷并非对该情形一无所知,然而,乡试之时,应试人数极为庞大,各省应试者少则数千,多则上万。鉴于此,国家实难针对众多生员,给予与之匹配的物质供给与保障。

然而,进入会试阶段,鉴于参考人数递减且功名层级提升,为确保各省举子皆能顺利入京应试,历代帝王相继颁布相应举措。

在清代,举人入京参加会试,朝廷在这一过程中会施行何种照顾举措?

【首先是颁发赶考路费】

自顺治初年起,便对参加会试的各省举子,制定了给予路费补贴的规定,此补贴在官方表述中称为“盘银费”,其详情如下:

在相关历史数据统计中,各地呈现出不同的数值标准。安徽省数额为二十两;江西省与湖北省均为十七两;福建省为十五两;湖南省为十四两;广西省为十二两;浙江省与河南省皆为十两;山西省为七两;陕西省为六两;甘肃省与江苏省均为五两;直隶省与四川省同为四两;山东省为一两;广东省为二十两。尤为突出的是,广东省琼州府,其数额在各地中居首,每名高达三十两。

在古代,对于家境清寒的举子而言,进京参加科举考试,交通费用构成了其赶考过程中的主要经济负担。彼时,云南、贵州地区的考生,不仅可获三两现银的资助,而且,沿途中各地官府还会为其提供驿马,以助力其顺利赶赴京城应试。待乾隆皇帝完成对新疆地区的统一治理后,考虑到路途遥远等因素,朝廷以云南、贵州考生的待遇为范例,对新疆考生同样赐予驿马,以便其能顺利入京参加科考。

从整体而言,朝廷针对各省举子所发放的会试盘费,数额虽显微薄,然而在一定程度上,仍能够为举子们缓解经济上的困境。

然而,在具体执行阶段,诸多问题逐渐浮现。依初始规定,朝廷所拨盘银费,需于各省布政司衙门支取。此情形下,毗邻省城的举子受影响程度相对较小;但对于地处僻远府州县的举子而言,这一规定无疑给他们带来诸多不便。

雍正八年,朝廷颁行新规,明确各省举子所需盘缠银两,无需再经长途辗转领取,仅于所在州县衙门支取便可。

然而,州县衙门负责发放盘银费这一举措存在固有弊病。衙门内的胥吏往往会凭借职权之便,实施刁难行为,具体表现为要么拖延发放,要么私自克扣,最终致使举子们难以获取足额的经济补助。

雍正皇帝秉持明察秋毫之理政态度,对地方官府存在的腐败现象洞悉入微。旋即,以严旨昭告地方各级官府,明确申饬:若州县官吏在政务执行中,出现哪怕些许克扣、索求等不法行径,而督抚未能及时察觉并有效遏制,一旦经皇帝访查得知,督抚将与涉事州县官吏一同,遭受朝廷严格议处。

此外,雍正帝明确饬令,发放予举子的盘缠银两,严禁经由胥吏之手,务必由州县正印官亲自统筹办理。在执行过程中,遵循严格的时间规范,必须准时发放,杜绝任何形式的延误。

依据清代的核销体制,地方官府所支用的银两需向户部进行奏销。具体而言,此过程类似于现代经济活动中的报销流程,即参与科举的举子们需提供相应票据,以供地方官府凭借其向户部完成报销事宜。

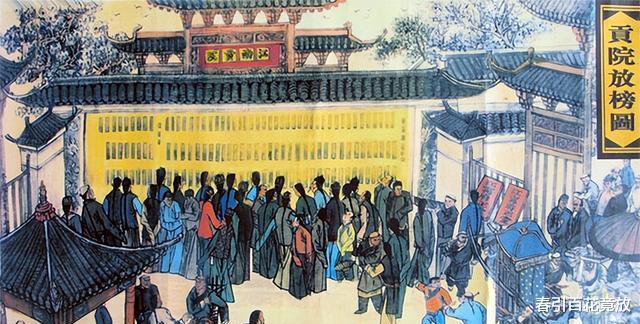

需注意,在当时历史情境下,举子并无开具票据之可能。鉴于此,朝廷特作规定:参与会试的举子,若未能通过,需前往顺天府申领路引一份,以此证明其已进京参加考试。待返回原籍后,凭借此路引完成相关核销事宜。反之,若举子缺少路引,则必须退还盘银费用。而对于顺利通过会试的举子,朝廷并未要求其提供此类证明。

【其次是落地举子的返乡路费】

长安之地,物价高昂,素有“米珠薪桂”之说,于该地长久居留并非易事。彼时,各省举子汇聚京师,参与会试。此次科考,从筹备至结束,历经诸多环节,前后所需时日,至少逾月。在此期间,举子们需应对诸多开支,诸如食宿、交通等,所需费用数额颇为可观。

在封建科举时代,出身寒微的应试举子,往往无力承担如此高昂的科考费用。若于会试中名落孙山,甚至连归乡盘缠都难以筹措。清初之际,朝廷仅为举子提供赴京应试的路费补贴,然而,针对举子科考失利后返回原籍所需的费用,却未制定相应的政策措施。

雍正帝对士子关怀备至。雍正二年,圣上颁布上谕,鉴于当年会试参考人数众多,考虑到士子们往返路途及于京城等候期间盘缠或难以周全,遂施隆恩予以赏赐。具体而言,对于来自云南、广东、广西、贵州、四川五省入场应试的举人,每人赐予白银十两;福建、浙江、江南、江西、湖广、陕西六省的举人,每人赏银七两;直隶、山东、河南、山西诸省举人,则每人获赏白银五两。

自雍正八年始,清廷针对各省乡试未中式之举子,推行一项资助政策,为其提供返回原籍所需路费。此政策旨在消解举子科考落第后的返程经济顾虑,体现了对士子群体的人文关怀。该制度自创立后,在后续的历史进程中得以持续施行,直至科举制度宣告废止。

乾隆年间,国力昌盛,府库充盈。彼时,朝廷出于笼络与旌表年长举子之目的,颁行诸多举措。针对年届七十且于会试中落第者,特赐国子监司业、学正等衔;年逾九十者,除上述恩赐外,额外加赏绸缎三匹;八十以上者,则加赏绸缎二匹。

从历史情况来看,朝廷赐予举子的盘银费与回籍路费,在举子应试所需的全部费用中,所占比例相对较低。据分析,这部分费用或未达总额的五分之一,而占比较大的部分,实则源于原籍士绅所提供的捐助。

在科举制度盛行的时代,于乡试这一关键环节中,能够历经层层选拔、崭露头角者极为难得。一旦获得举人身份,便犹如具备了一种天然的吸引力,能够引发资源的汇聚。以《儒林外史》里的范进为例,在发榜前夕,其生活困窘,甚至为基本的饮食而忧心忡忡。然而,当次日高中举人之后,当地的乡绅便纷纷前来馈赠礼品,充分彰显了举人身份所蕴含的影响力。

虽然“范进中举”这一情节存在一定程度的艺术夸张,但从总体而言,它仍反映出科举时期的普遍状况。诚然,在科举入仕群体中,或有极个别举人在中举后经济状况依旧困窘,但就绝大多数举人而言,他们并不至于陷入连进京应试盘缠都无力筹措的境地。