文/编辑:nirvana

1862年,涪(fu)陵,乌江对岸,旌旗如林。

石达开率太平军二十万众,扎营二百余里,营火连天,号角彻夜。

一封盖着“翼王”印信的晓谕,随箭破空而来,坠进涪州城头。那纸上写着“安民免祸”,也写着“大军压境,降者不死”。

而城里,一个刚刚扫完父母坟头、还穿着半身孝衣的本地青年,被官府紧急请出。

他叫徐邦道,年方二十五,行伍出身,尚未跻身高位,也还只是个籍籍无名的参将。

但多年以后,正是这个年轻人,在甲午战争中坚守旅顺、血战土城子,以一场硬仗打得日军“苦战之状,实非笔墨所能尽述”,成为晚清少有的铁血悍将。

涪陵旧照

而他真正开始被人记住,正是从这一年,从这座乌江和长江汇合处的小城开始的。

这场涪州之战,不是他一生中最惨烈的战役,却是他的成名之战。

那一年,他只是个回乡祭祖的参将,却临危受命,带着几千民团、几千义勇,去抗太平天国二十万大军,死守家乡。

这不是传说,而是史实。不是小说,而是真打。

今天我们重新说起这段往事,不光是为了还原一场被遗忘的血战,更是想问一句:

一个二十五岁的青年,靠什么,才能在千军万马前站住?

第一章:石达开西征·乌江压境让我们把时间调到一八五七年的那个初夏,天京城。

此时太平天国的心脏里已经是血雨腥风。

东王杨秀清专权日盛,引得众怒,韦昌辉领兵入城,掀起腥风血雨,三千刀兵两日之内屠杀万余人,一门忠勇,尽数覆灭。

翼王石达开得报后连夜赶回天京,想劝止屠戮,却无力回天。

劝不动人,也救不了人。更要命的是,有人放出风声——你石达开恐怕就是下一个。

石达开不是等闲之辈。

他年少起兵,能文能武,是太平天国首义诸王中最年轻的一位,却也是最能打的一位。

广西起义时是先锋,攻克安庆、芜湖、南京皆有他之力。连湘军大佬曾国藩都说他“为贼之冠”;左宗棠也言其“狡悍著闻,才智出群”,不是说笑的。

可太出众的人,总是不安稳。

天京事变后,洪秀全表面笼络,实则猜忌加深,重用兄弟安王、福王来牵制石达开,反复下诏干涉其兵权,朝中风声诡谲。

石达开清楚,留在天京,迟早也是个“被清算”的结局。

于是,他选择了离开。

1857年5月,石达开率十万大军,自雨花台出京,取道苏皖,开启了他燃烧的远征。

行前贴榜明志,此行不是谋逆,而是避祸;不是争权,而是图国事。

这一路,他转战江西、湖南、福建、广西,进贵州,出云南,再折回贵州,进入四川。

五年之间,辗转十一省,他曾尝试在黔西立足,结果军民冲突频发,久驻不得;

曾谋攻成都,但川中兵力雄厚,清军层层设防;

也曾入滇,却水土不服,粮道难继。

西南之地虽广,但能安身之处,少之又少。

终于,他将目光盯向了涪州。

显然石达开不是来买榨菜的。

涪州这一带,地形扼要,背靠长江,面迎乌江,通巴渝、控川黔,是入蜀之门户。

只要拿下涪州,便可倚江设寨,南联黔滇,北望成都,是战略上的必争之地。

更重要的是,这里清军布防薄弱,守将不多,是他五年西征以来,少有的机会窗口。

于是,石达开决定下手。

1862年正月初二,石部自湖北利川进入四川石柱厅;

五天后,先锋赖汶洸率军先至乌江东岸,主力随后抵达,连营二百里,旌旗如林,营火照山。

石达开本人亲临阵前,命令四门布阵,封锁江岸,开始部署攻涪。

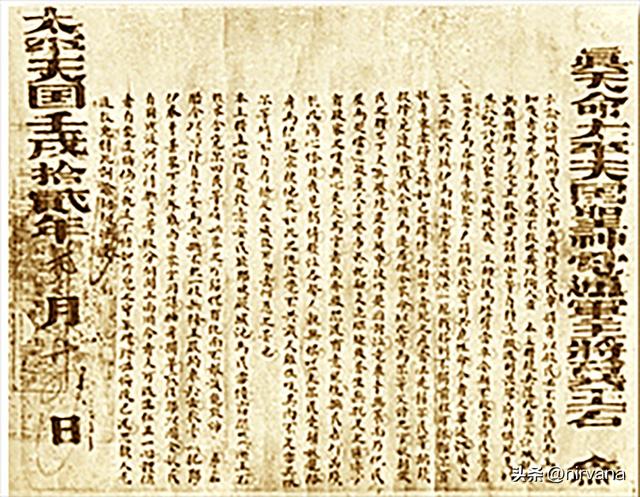

石达开久经沙场,没有选择急攻,而是先发起了心理战,他发文《翼王石达开告涪州城内四民训谕》给城中百姓,劝降劝安,盖有“翼王石达开”之印;同时发出《招募兵壮训谕》,欲收本地士卒、鼓动反清之心。

这两封文告,措辞讲究,情理并陈,至今仍为国家一级文物。

而此时的涪州,已陷入一片恐慌。

知州姚宝铭日夜愁眉,急调民团,又飞书四川总督骆秉章乞援,城中兵力不过数千,且多为新练之民,战力薄弱,根本无法与二十万大军抗衡。

姚氏只得与本地绅士、太子少保之后周增裕商议对策,日夜集粮筹饷,调练兵丁,防备不测。

就在此时,忽有人报——

“徐参将回家乡省亲了。”

于是,众人火速请出一人。

一位正回乡祭祖的楚军军官——徐邦道。

第二章 少年徐邦道徐邦道,字金锡,生于道光十四年(1834年),籍贯四川涪州云里一甲黄连沟徐家老宅(今涪陵高庙)。

他的出身,既有世家望族的余风,也沾着饥民流浪的风尘。

其父徐增玉,原是本地小康之家,家中尚有田地数亩。

然而到了道光五年至八年,涪陵连年大旱,庄稼绝收,疫病横行,人口锐减,百姓饥馑而死者无数。

徐家虽努力支撑,但终究撑不过饥荒与瘟疫的双重打击。

其长子金品出生不过数月,便在疫中夭折。徐邦道出生时,家境已近崩溃,衣食无继。

到了道光二十三年(1843年),谁知又是一年大旱,涪州谷米飞涨,百姓啃树皮、吃草根,连草头木根都被刨尽。

为了生存,徐增玉夫妇带着邦道与二兄邦辅踏上逃荒之路。

谁知路上又遭疫病,夫妻双双病亡。

兄弟二人形单影只,孑然一身,幼小的邦道与兄长曾在官道边以草标自卖求葬亲骨,终不得人收,只得自掘土坑草草安葬双亲,泣血成坟。

后来,二人流浪多年,终在黄连沟老宅重归故土。

大伯徐增光与伯母陈氏将二人接回抚养。

彼时徐家虽残存家产,但早已力不从心。家中口粮有限,增口即为重担。

但亲情不弃,硬是将这两个侄儿一手养大。

徐家素有尚武之风,家谱中可查出明清以来代有武举、庠生之出。

堂伯徐增朝乃武庠生,在乡设馆授徒,教授弓马刀石,世称武举正宗。

邦道自幼身骨清奇,性格刚烈,随堂伯习艺,尤擅力技,年未弱冠便能耍160斤的铁关刀、拉头弓,举头石,技艺不凡。

他好胜强记,技艺一通便寻人较量,少年时便以一敌三,众人畏其刚猛,尊为“小关爷”。

李林寺高僧见其烈性难驯,曾收为行童(编外僧童),授以禅律,引导其收敛心性。

后又遇江湖异人授拳,融合“字门功”与川中拳路,技艺日益精进,力敌成人。

咸丰五年(1855年)二月,清廷调川兵赴鄂,在川东招募乡勇,徐邦道毅然应募。

初入营门即因言语简略被误为袍哥细作,遭绑马桩盘查。

营官出面听其自陈,见其仪容不凡,出身清白,且为武举世家子弟,遂破格录取为团勇。

其所在营的什长,入伍前是个盐贩,精通拳术与器械,因在贩盐时与盗匪激战,被打聋一只耳朵,所以江湖人送外号“盐聋子”,他膂力惊人,素负狠名。

两人初识即交手试技,一招一式皆是硬碰硬,徐邦道以一字马化其崩拳,又以“艮”字劲反制来势,终将其抛摔,势均力敌,二人遂成莫逆。

营中皆知其艺精力强,自此得众人敬重。

什长得知徐邦道习艺出自名门,兼得高僧、异士所授“字门功法”,佩服不已。

徐邦道身形瘦长,却力敌百斤,以嗨、哈、艮、嘿之劲法驭敌,技击沉稳老练,不类新兵。

哨官察其过人,频派其外哨,多有战功。其通晓土语,记忆过人,处事机敏,渐为骨干。

数年军旅,奔走荆楚,转战鄂赣,攻守数役,常先登陷阵,久之升任什长、哨长。

咸丰九年(1859年)因战功擢为参将,军中名列有功。

同治元年(1862年),他请假返乡,迁葬双亲。

不料战火临城,太平军大举西进,石达开兵临乌江,知州姚宝铭与绅士周增裕急召徐邦道出山,临危受命。

这一年,他年仅二十五岁,却将背上整座涪州百姓的命运,同时,也迎来了自己真正的立身之战。

第三章 临危布防石达开的大军到了乌江东岸,涪州城里已经是人心浮动。

四川总督骆秉章一接到求援信,立即派了他手下的老将张长毛(本名不详)带兵增援。

张长毛带着几千兵,几十条船,从上游顺江而下,在乌江沿岸一段段布好防线。

至此,石军、清军隔江对峙,火药味越积越浓。

当然这一仗不只是官兵在撑,江津、巴县、綦江、南川这些地方的老百姓也纷纷出人出粮,甚至自己搭栅栏、挖壕沟来帮忙。

乌江从涪州城到羊角碛这一线,全是临时营寨,帐篷密密麻麻,几乎连成一条线,把江防死死挡住。

徐邦道这时候已经临危受命。

别看他只是个参将,但在对于家乡的山山水水,他自小就摸得很清楚。

他没有选择闭门守城,而是带着几十个亲兵、好手每天过江巡逻侦查。

这天一大早,江面上雾很大,徐邦道巡查到了凉水铺一带,发觉那边静悄悄的,连鸟叫都听不到一声。

徐邦道久经沙场,心里咯噔一下,觉得有问题,就让兄弟们猫在林子边盯着。

不一会儿,还真看到一队打着黑旗的太平军兵从山沟沟里摸出来了,人数不少,少说也有三四百人,正从小路往涪州方向赶。

徐邦道常年和太平军打交道,一下就认出了这就是石达开的前锋——黑旗队,要是让他们摸进城边,那涪州就麻烦了。

他当机立断,带着人就冲了上去。

他们虽然人少,但是靠的是突然一击。

黑旗兵哪里想到这里居然有人搞伏击,前头的几个顿时在懵逼的状态下被射倒了,但黑旗队同样是老兵,战斗经验十分丰富,马上反应过来,把他们包了个严实。

山路又窄又滑,打起来根本没有退路,只见刀碰刀,人贴人,互相缠斗在了一起。

徐邦道亲自冲在最前头,连砍带挡,一边招呼兄弟撤退,一边断后。

等撤到一座老石桥时,敌人已经追得很近了。

徐邦道亲自断后,让兄弟们往下游跑。

结果断后的几个人刚跑上桥,后头“嗖嗖”几箭就飞了过来,把两个兄弟当场射倒。

徐邦道眼看敌军追到桥头,自己也挨了一刀,干脆一夹马腹,绕着小路往下游跑。

乌江的水急,但徐邦道就是拼这股子狠劲。

他到了江边,一勒马缰,猛地一跃,马带着他冲进了水里。

他手下三个亲兵也不管三七二十一,抓住他马尾就跳了下去,硬是被江水冲到对岸,全身湿透,脸都吓白了。

爬上岸后,徐邦道顾不上歇,马上带人收拢残部。

他知道,这一仗虽然吃了亏,但起码发现了敌人的动向。

他回到西岸的第一件事,就是下令把东岸所有的船全部撤回来,不给石军留一条渡江的路。

当天中午,石达开的主力部队到了。

他亲自在插旗山上竖起了大旗,号角一吹,江东那边黑压压一片,全是兵。

整个乌江两岸像拉开了一场年关前的大对峙,谁都知道,这仗打定了。

之后几天,徐邦道还是每天都带小股部队过江骚扰,靠着熟悉的地形,一会儿突击粮道,一会儿点把火烧敌营。

但因为敌人在高处设防,他这边又没大部队跟进,打得凶,却始终攻不上去。

两边你来我往,谁也占不了便宜,转眼就是十多天过去了。

第四章 水城迎敌徐邦道虽然年轻,但看形势一向透彻。

他望着乌江对岸那片黑压压的大营,心里有数——石达开肯定是铁定心要打涪州了。

他算过这笔账:一旦涪州被围,山路全断、水源被截,援兵根本进不来的情况下,到时候自己变成了瓮中之鳖,一座小城,能守几日?

他找到知州姚宝铭,说:“要保涪州,先得保住城里的老百姓。人不能分散,墙也不能软。你要真想守住,就得拼一把狠的。”

姚宝铭是个实在人,听完徐邦道这一番话,咬了咬牙,说:“你说咋整就咋整!”

于是当天官府贴出榜文,限三日之内,所有住在城外的百姓必须搬进城里,不搬的,一律按军法论处。

紧接着,徐邦道亲自带人开始焚毁城外的房屋、商铺、篱笆墙。

老百姓一开始不理解,还有人哭着喊:“家都烧了,还怎么活?”

徐邦道走过去,拍着人家的肩膀说:“你这房子,留着是给敌人住的。你现在搬进城,还有命。命要紧,家以后还能建。”

就这样,一夜之间,州城周边变成了一片废墟。

烧完之后,砖头石块就地取材,全都运去修墙。

那段时间,涪州城里的男人、女人、老人、小孩,都在筑墙挑水,连小孩都背着瓦罐帮大人和泥。

徐邦道的想法是要在最短的时间内,修建一座水城出来,那这水城是怎么修的呢?

徐邦道看过地形后决定,从州城南门外的三炮台起,往西北连到龙舌街,一路接到长江边;

东面则从东门外的奎星阁城脚算起,顺着皂角湾,一直到铁炉嘴接上乌江。

等于把原来州城五个城门全包进来,又加筑了一圈更结实的水墙。

1862年3月28日,在军民日夜不停的抢建下,水城竣工。

而就在这时,石达开那边果然动了。

当然,石达开军事指挥能力毋庸置疑,他没选择正面强攻,而是在彭水那头渡过了乌江,绕了过来,紧接着在4月1日,石军主力偃旗息鼓,神出鬼没般的出现在冷水关,对江防清军发动了突然袭击。

清军守那段的是张长毛的部队,猝不及防之下,清兵延续了一打就散的光荣传统,江防线像纸糊的一样塌了。

话说两百多里的防线,是说垮就垮,张长毛的兵一窝蜂往涪州跑,结果兵船、器械、粮草全塞到水城里。

更为可恨的是,这些溃兵根本不守纪律,闯进百姓家搜粮、抢女人,搞得城里乱作一团。

更有甚者坐地收钱,城里的人去江边挑水,还被逼着交了钱才能挑水。

涪州百姓是怨声载道。一个在长江和乌江交汇处的水码头城市,人们居然开始为喝水发愁起来了。。。

好在天公作美,连下了五六天的大雨,老百姓只好接屋檐水喝,才没酿成大灾。

但真正的硬仗还没来。

到了4月5日一大早,石达开部从陈家嘴、夏家嘴两路扎起浮桥,大军再次抢渡涪陵段乌江。

对岸一声炮响,战鼓齐鸣,敌军像潮水一样涌了过来,瞬间就围住了涪州。

这回可是真的被围了。

太平军的包围圈从城南黄泥坡开始,东面绕过石嘴、仰天窝,往下是火炮铺、半边街、盐店嘴,一直到乌江;西面过六郎街、演武厅,一直转到龙王嘴连上长江。

最要命的是黄泥坡和仰天窝,这两处是制高点,站在那儿能一眼望见城里的一举一动。

石军在那上头架着火铳、鸟枪,隔三差五就往城里打冷枪,墙头不敢久站,人也没法自由走动。

徐邦道站在水城城头,看着乌江口的插旗山上石达开的帅旗迎风猎猎,沉默不语。

他知道,真正的涪州保卫战,现在才算是开始了。

第五章 困城之中徐邦道知道,这仗不是一时半会能打完的。

他一刻也不敢放松,马上在城中布置下一套“死守到底”的计划。

首先,是全员动员。

他一声令下,除了老人和孩子,所有青壮年、妇女都得轮班上城头守垛口。

每人一座垛口,身边放着瓦片、石头、灰罐,谁都不能空手。

每十个垛口编成一个“牌”,安排正副两个“牌头”负责监督,谁敢偷懒或擅离岗位,轻则责打,重则治罪。

为了应对石达开兵中善用火铳,他又特别下令:靠近东南城墙那一带,兵民白天不能露头,全藏在垛口下,夜晚则要点燃草堆,从垛洞里丢出去照明,防止敌人来偷家。

如果听到或者看到什么动静,守城人就立刻喊号子,敲锣聚人,形成了一套“上喊下应”的联防机制,不能有半点疏漏。

到了夜里尤其难熬,山风呜呜直吹,敌人的斥候时常摸到城下,有时候听见城墙外有人在哼曲子,一曲未毕,冷枪就打了进来。

每当这个时候,徐邦道就亲自带着姚宝铭和几个士绅带队巡逻,有一次他还差点被一颗弹丸擦过耳根,吓得身边亲兵冷汗直冒。

眼见无机可乘,太平军又变换了战术。

石达开大军在黄泥坡选择了一间草房,不分白天夜晚的在里面花天酒地,饮酒作乐,而且还把那锣鼓敲个不停,有时候还传出歌声和喝彩。

普通守城士兵听了只当敌人在搞战地劳军文艺演出,但徐邦道不这么看。

他站在城头,听了一会儿,对姚宝铭说:“以我这些年和长毛打交道的经历来看,锣鼓肯定是掩人耳目。他们不是在演戏,是在用声音掩盖挖地道传来的声音。”

姚宝铭一听,心中一凛:“你是说——他们要炸城?”

“没错。黄泥坡靠得那么近,要真挖条地道出来,一点火药就能把整块城墙掀飞。”

事不宜迟,徐邦道当夜就下令,从南门外的二号炮台开始修一道“月城”。

什么叫月城?就是在主城墙内再砌一圈半月形的内防墙。一旦主墙被炸,敌人还得先过这道月城。

除了修月城,他又让人在外城和月城之间挖了一条深壕,还专门凿了一条水渠,把城里的积水灌进壕沟里,壕里放了几口大瓮。瓮是干嘛的?

不是酿酒,是监听用的。

只要地底下有人在动土,声音就会在瓮里“嗡嗡”作响。

那就说明敌人的地道挖到跟前来了。

这一招确实管用。

没几天,守城士兵就报告,说有一口瓮连续两夜都震得响,还传出微微的“噗噗”声。

徐邦道立刻调兵过去,一边挖反沟堵截,一边在月城上备好火罐。

火罐里装的,是用石灰、硫磺和碎铁片混合的猛料,只要有人靠近,就从墙头丢下去,一炸一片。

月城上头还备了滚木、火油、烫灰,真正成了一个“铜墙铁壁”的圈套阵。

就这样,月城之下吧,有水壕阻隔,月城之上呢又有火药罐顶点投喂,这就使太平军再难以向前推进。

从城头往下看,敌军的大旗依旧在插旗山招展,但阵脚越来越沉重。

那边的锣鼓声虽响,可士兵士气已见疲态,攻了几回都没能近前,反而损兵不少。

后来《涪州志》里面就记录了“后贼退,查城外后溪果有隧道深二十余丈,在南门咫尺中,有巨棺满置火药。”

涪州虽然被围,却没有乱,反而越守越硬。

第六章 退敌之前

4月10日,雨过初晴,乌江云雾未散,几十艘大船顶风破浪而来,船上旌旗招展、人声鼎沸。

那是候补知府唐炯、记名总兵唐友耕,率援军自重庆水路赶来。

与此同时,湘军刘岳昭的“果后军”也抵达长江北岸,在北山坪列阵驻扎,夜里灯火照山,声势浩大。

城中军民一片欢腾,百姓登楼观旗,军士敲锣击鼓,甚至有孩童燃放鞭炮庆贺。

十多日的围困,水米不进的涪州,这一刻仿佛重燃生机。

而此时的太平军大营,却沉默压抑。

石达开在帅帐中接到一封截获的清军密信,署名竟是曾国藩。

信中道:“安庆已复,贼酋陈玉成在寿州授首……石逆入川,志在成都,望相机剿灭。”

石达开焚信不语,良久后缓缓起身。他知道,攻涪州并非他真正的战略目标,他要的是入川西进,是要成都,而不是在涪州损兵折将。

他已经看出骆秉章的意图——故意守死涪州,把他拖在乌江边打消耗战。

于是,4月11日黄昏,太平军发动最后一次攻势,重点猛攻南门与月城之间的间隙,结果仍被守军的火罐和滚石击退。

当夜,石达开下令全军撤营。

这一夜,太平军如风而起,如烟而散。

12日天亮前,大军已急行军二百余里,越巴县木洞,接连破关,清军沿线措手不及。

14日,唐友耕率清军反攻仰天窝,却扑了个空,未遇敌军主力,只在阵地上发现雨水浸湿的草屋。

他命兵将点火焚烧,当时东北风突起,滚滚浓烟吹进房后太平军阵地,负责完成阻击,掩护大部队撤退的山上太平军残部被熏得眼都睁不开。

唐友耕见势,率兵强攻山头。

与此同时,徐邦道也率练勇从城内跃出,配合夹击。

两军合击之下,太平军余部败退,清军一路追杀至望州关方才收兵。

有记载说,那日唐友耕、徐邦道回城之时,所率兵马“人马皆赤”。

“盖杀人与自身血衄模糊不分,故人马皆如浴血而出也。”(引自周询《蜀海从谈》)

至此,涪州之战终于结束。

石达开虽然未能破城,但其主力完整撤出,转战綦江、赤水、叙永,再攻至长宁。绕道贵州遵义,入云南昭通,继续其西进战略。

骆秉章原想借涪州一役彻底围歼太平军主力,结果计划落空。

而涪州百姓,却因这场苦战死守,躲过了一场可能的灭顶之灾。

据《四川忠义录》《涪陵县志》记载,此役涪陵死伤八百余人。

——————————————

徐邦道

徐邦道后来的经历这里我们简单的说一说。

涪州守城一战之后,徐邦道因功升任副将。

次年,他奉命募乡勇驰援汉中,作战英勇,被朝廷赐号“冠勇巴图鲁”——满语意为“勇士”。

但好景不长,汉中失守,堂弟徐金莲与乡人许国霖等人战死,徐邦道虽幸存,却因失地被革职。

他并未沉沦。

此后随杨鼎勋转战江南,屡次在江苏、浙江、福建等地与太平军作战,战功卓著,得以开释处分。

1867年,随刘铭传镇压东捻军,官复原职。

次年在沧州减河桥大破张宗禹西捻部,再升总兵,获号“鉴僧额巴图鲁”,镇守江苏徐州。

光绪四年(1878年)徐邦道升提督,后驻天津军粮城,授正定镇总兵。

到了1894年,甲午战争爆发,清军陆海皆败。

李鸿章

李鸿章急调东线防务,令徐邦道助防金州、大连。面临三万日军强敌登陆,清军统属混乱,诸将推诿。

徐邦道主张应重兵死守金州,以保大连,遭同僚赵怀业顶撞,又被李鸿章轻讽为“胆小糊涂”。

然而,金州危急之下,他毅然带三千步骑赶赴貔子窝筑垒迎战。

11月5日,两次击退日军强攻;次日,敌军侧翼突袭,小三里台失守,徐军腹背受敌,被迫撤回城内。再求援赵怀业,却遭冷脸拒绝。

6日拂晓,金州沦陷,徐邦道率部突围南撤旅顺。

几日后,他又率部伏击进犯旅顺的日军骑兵搜索队,斩敌数十,一战成名。土城子一役,被称作清军在甲午战场上的“少有胜仗”。

然而朝廷依旧不识此战意义。

李鸿章不思坚守,徐邦道只得退守旅顺。

11月21日,日军发起总攻,各线溃散,龚照屿逃遁,城防崩溃。

唯徐邦道坚守鸡冠山,激战中击毙日军少佐花冈正贞。

敌军合围,孤军难支,徐部退入市区后,再战巷战,终因寡不敌众,被迫南退盖平。

接下来的日子,他带兵反攻、失利、再战、再败。

从盖平、海城、牛庄到营口、田生台,一路鏖战,几乎战至最后一兵。

1895年4月17日,《马关条约》签订,甲午战败。

同年春,61岁的徐邦道因背痈病发,卒于辽南军中。

朝廷追复其原职,命归葬涪州。朝廷亦赠其二兄徐邦辅“建威将军”之号,以表功绩。

他的一生,几乎就是晚清军人的一面镜子:从川东守土,到江南讨贼;从太平天国战场,到甲午抗倭前线;升降荣辱,奔波半生。

可无论在哪一场战役中,他都没退过、怂过,始终扛着一口气、一杆枪,在疆场上死战到底。

他不是最风光的,也不是最幸运的。但他,是活在“兵者以命搏”那条底线上的人。

参考文献:

方文博:石达开血战涪州

散木:徐邦道

涪陵政协文史资料委员会:甲午抗日名将徐邦道