文/珠玑说

从自力更生到敞开怀抱,中国航天实现从追赶到领跑的跨越,这场突破封锁的太空征程,是否正在改写世界航天格局?

当“太空封锁”撞上“中国智造”

北京时间2025年4月24日,酒泉卫星发射中心升腾起的橘红色的火焰,神舟二十号载人飞船搭载着三名航天员直刺苍穹,这个看似常规的航天发射,却在全球航天界引发了一场“地震”,神舟二十号升空的背后,中国用实力证明,美国国家精心构筑的“技术铁幕”正在加速崩塌。

太空竞赛2.0,这是一场没有硝烟的“封锁与反封锁”,美国国会2011年通过的《沃尔夫条款》像一堵无形的墙,将中国挡在国际空间站门外。

但现实给出了黑色幽默般的答案,中国航天科技集团自主研发的霍尔电推进系统,推力效率比传统化学发动机提升15倍;国产碳纤维复合材料打破日美垄断,成本降低60%;北斗导航系统全球组网精度达到厘米级。

这次发射的飞船堪称“太空变形金刚”:可拆卸式实验舱能像乐高积木般组合,神舟二十号的“破壁”的密码,是柔性太阳能帆板发电效率提升40%,智能故障诊断系统实现98%的自主排障,最引人注目的是首次搭载的空间3D打印装置,能在轨制造卫星零部件。

这项技术将彻底改写太空维修的游戏规则,发射现场,总设计师指着火箭尾焰说,十年前我们还在为发动机涡轮泵的叶片强度发愁,现在你看这稳定的火焰,我们连燃烧室都用了3D打印技术。

这句话背后是200多家配套企业的协同创新,从四川的精密轴承到浙江的特种陶瓷,一条完全自主的航天产业链已然成型,这些技术性的突破恰似一记记响亮的耳光,印证了“卡脖子”反而刺激自主创新的辩证法。

太空突围!中国空间站如何打破封锁闯出新天地

2011年美国出台《沃尔夫条款》,就像给中国航天套上了紧箍咒,国际空间站拒绝中国参与,欧洲伽利略导航系统将中国踢出局,连卫星零部件都对中国禁运。

当时有人断言“中国航天要被锁死在地球”,但中国人硬是把绝境变成了机遇,航天科技集团五院总设计师周建平回忆,那时候我们开动员会,墙上就挂着八个大字——自力更生,背水一战。

美国航天局前局长博尔登曾预言“中国永远造不出空间站”,可现如今中国天宫号即将成为唯一在轨空间站,由此可见是“封锁经济学”的悖论,戏剧性的是,欧洲航天局宇航员正在苦学中文,NASA的月球基地计划主动寻求合作。

这种极限反转,印证了经济学家亚当·斯密的洞见:技术封锁就像试图用筛子挡洪水,最终只会让创新以更汹涌的方式迸发。

更具讽刺意味的是,SpaceX的星链卫星不得不采购中国洛阳轴承厂的特种钢,欧洲伽利略导航系统30%的原子钟来自中国航天科工,当“技术铁幕”变成“回旋镖”,某些国家终于意识到——在全球化时代,科技霸权主义终究是作茧自缚。

天宫空间站向所有联合国会员国开放实验项目,嫦娥六号将搭载法国、意大利的探测设备,新太空时代的中国方案,这种开放的姿态与美国的“小圈子”形成鲜明对比,更深远的影响在于商业航天。

中国民营火箭公司已实现“一箭20星”,发射成本压到每公斤5000美元,这个价格足以让传统航天巨头夜不能寐,未来十年,中国计划建设地月经济区,开发小行星资源。

这些看似科幻的蓝图背后是实实在在的技术储备:西安的微波无线传能实验已实现千米级传输,青岛的月壤制氧装置转化效率突破85%,深圳的太空机器人能完成毫米级精密操作。

中国空间站打开“国际合租”模式

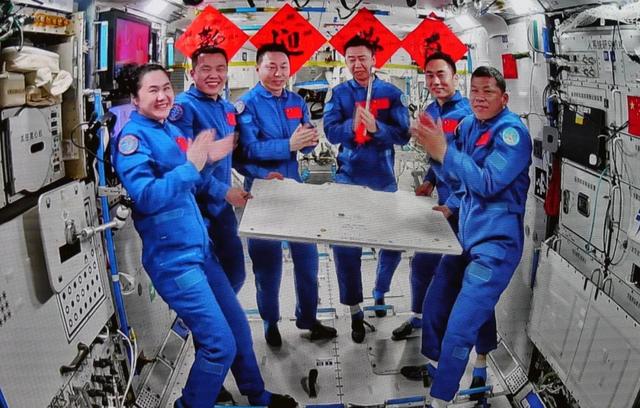

神舟二十号载人飞船搭载着三名中国航天员腾空而起,这看似平常的发射却暗藏玄机——来自巴基斯坦的航天员将搭乘神舟飞船入驻“天宫”。

让巴基斯坦航天员即将入驻中国空间站的消息成为全球焦点,中国空间站首次迎来“国际房客”,这个重磅消息犹如在航天界投下深水炸弹,各国媒体争相解读:中国航天这是要开启“国际合租”新时代?

中巴太空合作堪称典范,巴方卫星地面站已与中国北斗系统深度对接,联合研制的“巴铁一号”遥感卫星分辨率达到0.5米,这次航天员联合培养计划中,双方共同开发了适应伊斯兰文化特点的太空食品,研制了定制版舱内服。

巴基斯坦航天局局长纳迪姆说过,中国朋友手把手教我们造火箭、培养航天员,这种真诚在当今世界难能可贵,这种太空合作模式正在重塑国际格局。

中国空间站向全球敞开怀抱的姿态,与日渐封闭的国际空间站形成鲜明对比,目前已有17个国家23个项目入选首批科学实验,瑞士的阿尔法磁谱仪、意大利的冷原子钟等尖端设备即将升空,更引人注目的是,巴基斯坦航天员也将随后进驻天宫,成为首个进入中国空间站的外国航天员。

当美国主导的“阿尔忒弥斯协定”设置排他性条款时,中国提出“共建外空命运共同体”理念,法国天体物理学家皮埃尔·勒迈特评价道,中国空间站就像太空版的联合国,让更多发展中国家有机会触摸星辰。

从“单间”到“豪宅”——中国航天的逆袭之路,中国空间站的成长史堪称一部励志大戏,1992年立项时,国际空间站已经开始建造,但中国却被拒之门外,当时我们的载人航天技术还处在“蹒跚学步”阶段。

杨利伟2003年首次飞天时,太空停留时间仅21小时,如今的天宫空间站却实现了“三级跳”:核心舱“天和”相当于精装一居室,加上“问天”、“梦天”两个实验舱后升级为三居室豪宅,现在还能接驳两艘神舟飞船和天舟货运飞船,这简直活脱脱一个太空别墅区。

这次神舟二十号任务亮点十足:首次携带太空鱼菜共生系统,航天员能在太空养鱼种菜;机械臂升级到2.0版本,抓取精度达到毫米级;最绝的是实验舱里塞进了23个国际科研项目,从巴西的太空咖啡种植到意大利的宇宙射线观测,简直成了“太空联合国实验室”。

国际空间站进入退役倒计时,中国空间站成“唯一选择”!国际空间站这个“老牌合租房”确实撑不住了,2021年俄罗斯舱段漏气事件后,美国宇航局评估其最多坚持到2030年,更尴尬的是,去年美俄就舱体归属问题公开互怼。

俄罗斯威胁要拆走自家舱段,让整个空间站可能提前“散架”,这时候中国空间站以全新姿态登场,太阳能帆板效率提升30%;再生生保系统实现90%水循环利用;实验机柜全部模块化设计——活脱脱的“精装科技豪宅”。

报名入住的外国航天员已经排起长队,欧洲航天局早就送航天员来中国训练;连日本宇航员都在偷偷学中文;巴基斯坦的萨利姆更自带“杀手锏”——他研究的太空育种小麦项目,可能解决该国粮食危机。

合作背后的暗战是上演太空版“权力的游戏”,表面其乐融融的国际合作,实则暗流涌动,美国嘴上说“乐见其成”,私下却搞小动作不断那一套,拒绝向中国转让对接接口技术,导致美国公司实验设备需要特殊改装,俄罗斯则玩起“两头下注”,既说要和中国共建月球基地,又偷偷和欧洲商量延长国际空间站寿命。

技术标准之争才是重头戏,中国空间站使用公制单位,对接系统是自主研发的“异体同构”设计,这和美俄的对接系统完全不兼容。

欧洲航天局为此专门开发了“太空转换头”,活像宇宙版电源适配器,更麻烦的是操作界面全中文,逼得外国航天员人手一本《航天汉语速成手册》。

未来已来——太空命运共同体不是梦

中国空间站即将迎来全面应用阶段;规划中的巡天望远镜视场达哈勃望远镜的300倍;能捕捉到早期宇宙的微弱信号;微重力环境下的材料实验;有望研制出强度提高5倍的新型合金;中科院空间应用中心正在研发能在太空环境下存活的超级水稻,这项技术可能引发农业革命。

面对美国升级的芯片禁令和卫星技术封锁,中国航天亮出“组合拳”,上海航天技术研究院研制的宇航级抗辐射芯片已基本实现国产化,北斗三号原子钟精度达到三千万年误差一秒,民营航天企业也在崛起,星际荣耀的双曲线二号火箭实现可重复使用。

航天竞赛不再是零和一的游戏,正如航天员王亚平在太空授课时说的那样,从中国空间站看地球,哪里分得清国界线呢?人类终将明白:在浩瀚宇宙面前,我们不过是一艘名为地球的太空船上的乘客。

回望中国空间站的突围之路,最宝贵的或许不是那些耀眼的科技成果,而是走出了一条不同于西方的创新路径——用新型举国体制突破“卡脖子”,用共享理念打破技术霸权,用文明包容重构太空秩序,当美国还在用冷战思维筑墙时,中国正用开放合作建桥。

神舟二十号的尾迹云正在慢慢消散,但它留下的启示清晰可见,科技发展的洪流不会因人为设障而改道,当创新成为民族基因,任何封锁都将沦为历史笑谈,巴基斯坦航天员即将触摸星辰的时刻,也是人类命运共同体理念照亮太空的时刻。

这场跨越天地、连接文明的突围,不仅关乎技术较量,更是一次关于人类如何走向星辰大海的文明答卷,或许这就是中国航天给世界最珍贵的答案:太空探索的终极意义,不在于征服,而在于连接。

参考来源:

人民网——神舟二十号载人飞船发射取得圆满成功 2025-04-25

央视新闻——美国的封锁能够阻挡中国发展吗?中国航天故事告诉你答案 2025-04-08

环球网——我国已顺利实施20次航天员出舱活动 达到国际先进水平 2025-04-23

环球时报——目标是中国空间站!巴基斯坦已启动航天员初步选拔 2025-04-24

极目新闻——2名巴基斯坦航天员将来华训练,1人将以载荷专家身份参加联合飞行 2025-04-23