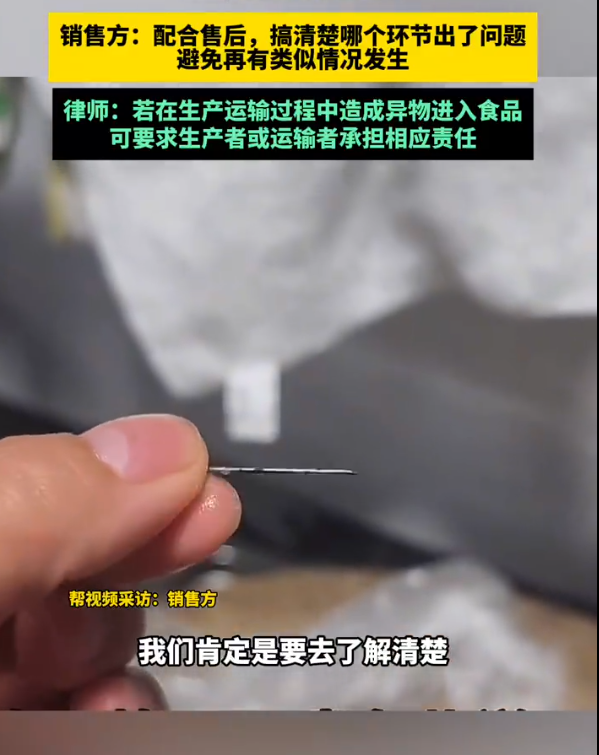

在看似平常的一天,一位网友的购物经历却打破了生活的平静。他像往常一样,在网上下单购买了新鲜的黄瓜,满心期待着这些翠绿的蔬菜能成为餐桌上的美味佳肴。然而,当他准备将黄瓜切片时,眼前的一幕让他惊出一身冷汗 —— 锋利的钢针直直地从黄瓜横切面露出,在光线下反射着令人胆寒的冷光。“这要是没注意直接吃进去,后果简直不堪设想!” 该网友后怕地说道。

随后,这段记录下这一惊悚瞬间的视频被发布到社交平台,立刻像一颗投入平静湖面的石子,激起千层浪。315 诚搜网率先对此事进行了曝光,使得这一原本可能被忽视的小事件,迅速登上民生话题热搜。一时间,网友们纷纷在评论区留言,表达自己的震惊与担忧,“现在连黄瓜都不安全了吗?”“食品安全问题真的太让人焦虑了!” 此事件如同一面镜子,清晰地映照出生鲜食品供应链中存在的异物混入风险,也让消费者对日常购买的蔬菜水果安全性产生了深深的怀疑。

(二)澳洲连锁反应:从水果到蔬菜的异物危机在地球的另一端,澳洲也正经历着一场因异物引发的食品安全恐慌,而黄瓜,同样成为了这场危机中的主角。2018 年,澳洲 “水果藏针” 事件曾震惊世界,本以为随着时间的推移,这样的恶性事件会逐渐被人们遗忘,可没想到,三年后的墨尔本,一位 12 岁男孩的遭遇,再次将 “异物藏针” 的噩梦带回大众视野。

那是一个普通的家庭晚餐时刻,男孩的母亲玛利亚从唐卡斯特东区的一家超市购买了新鲜黄瓜,并将其切碎端上餐桌。男孩吃着吃着,突然皱起眉头,吐出嘴里的食物,惊恐地喊道:“妈妈,我在里面发现了一根针!” 玛利亚起初以为孩子在开玩笑,可当她凑近查看,那根金属条明晃晃地躺在黄瓜碎里,让她的脸色瞬间变得惨白。

这起事件并非孤立存在,它是澳洲 “水果藏针” 事件的升级版延续。从最初的草莓,到后来的香蕉、苹果、芒果、梨,再到如今的黄瓜,异物混入的范围不断扩大,整个生鲜市场都被笼罩在一片阴霾之下。就像多米诺骨牌一样,一个接一个的食品安全问题被接连引爆,引发了澳洲民众的集体恐慌,也让全球生鲜流通环节中质量管控的共性难题暴露无遗。 不仅澳洲本地超市紧急对相关产品进行下架、召回处理,新西兰的一些商店也暂时停止进口澳大利亚生鲜产品,国际市场对澳洲生鲜的信任度降至冰点 。

当黄瓜藏针事件的风暴袭来,销售终端首当其冲,成为这场危机的第一响应者。国内涉事电商平台迅速展现出高效的应急能力,在短短 24 小时内便启动应急预案。这一举措犹如一场及时雨,为陷入恐慌的消费者带来了一丝安心。平台不仅向消费者提供退一赔十的补偿,用实际行动表达了对消费者权益的重视,同步下架同批次产品,防止更多潜在危险流入市场。同时,平台还积极追溯供应链,试图从源头揪出问题的根源,就像一位侦探在复杂的线索中寻找真相。

某连锁超市同样不敢懈怠,迅速成立专项调查组,对采购、仓储、分拣全流程进行细致审查。他们深知,任何一个环节的疏忽都可能导致这场危机的发生。为了确保类似事件不再重演,超市更是投入重金,对全流程进行 X 光机异物检测升级。这种先进的检测设备,就像给产品穿上了一层 “安全防护服”,能够精准地识别出任何潜在的异物,为消费者的餐桌安全加上了一把坚固的锁。

而在澳洲,Woolworths 超市面对这场危机,采取了更为果断的行动。他们联合警方发布悬赏公告,以高额的赏金吸引线索,试图追查异物植入的源头。这一举措不仅展现了超市解决问题的决心,也向公众传递出一个明确的信号:他们绝不姑息任何危害消费者安全的行为。就像一场紧张的追捕行动,每一个线索都可能成为解开谜团的关键,而 Woolworths 超市正全力以赴,誓要将幕后黑手绳之以法。

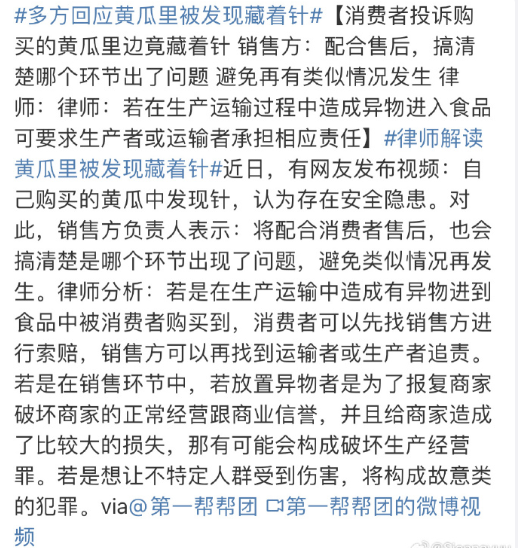

(二)法律界权威:过失与故意的责任边界在这场黄瓜藏针事件中,法律界权威人士也纷纷站出来,为事件的定性和责任追究提供专业的解读。知名食品安全律师深入剖析指出,异物混入的原因不同,所涉及的法律责任也大相径庭。若异物混入是生产运输环节的过失所致,消费者可依据《食品安全法》主张价款 10 倍或损失 3 倍的赔偿。这一法律规定,就像一把保护伞,为消费者在遭遇食品安全问题时提供了有力的保障,让他们能够在权益受损时得到应有的补偿。

然而,若经司法鉴定为人为故意植入,性质则变得极为恶劣。根据《刑法》第 234 条,涉事者可能面临 “以危险方法危害公共安全罪” 的刑事追责,最高可判处无期徒刑。这种严厉的法律制裁,就像高悬的达摩克利斯之剑,对那些企图危害公共安全的人起到了强大的威慑作用,警示着他们任何危害公众安全的行为都将付出沉重的代价。

(三)监管机构:风险预警与行业规范面对黄瓜藏针事件引发的食品安全恐慌,监管机构迅速行动起来,发挥其重要的监管职责,为市场的稳定和消费者的安全保驾护航。市场监管总局在第一时间发布消费警示,这一警示如同警钟长鸣,提醒全国生鲜企业要高度重视食品安全问题。总局要求生鲜企业严格落实 “三查三检” 制度:查验供应商资质,确保合作对象的合法性和可靠性;查验产品合格证明,从源头上把控产品质量;查验运输存储记录,保证产品在流通过程中的安全性。同时,出厂检、入库检、出库检全程留痕,形成完整的质量追溯体系,一旦出现问题,能够迅速追根溯源,找到问题所在。

在国际上,澳洲食品安全局(FSANZ)也紧急修订《食品异物污染应对指南》。新指南明确要求生鲜产品必须标注 “建议彻底清洗并切开检查” 的消费提示,这一提示就像给消费者提供了一份安全指南,引导他们在食用生鲜产品时采取必要的预防措施,降低潜在的风险。通过这些措施,监管机构不仅加强了对市场的监管力度,也推动了整个生鲜行业的规范发展,为消费者营造一个更加安全、可靠的消费环境。

在科技飞速发展的今天,生鲜安全防控的技术手段也在不断革新。传统的人工抽检方式,不仅效率低下,而且容易出现漏检的情况,就像在茫茫大海中捞针,难以全面保障生鲜食品的安全。如今,部分头部企业已经开始试点区块链溯源系统,这一系统就像给每根黄瓜都绑定了一个专属的 “身份证”,包含了种植信息、加工记录、流通轨迹等详细内容。通过这个电子标签,一旦发现问题产品,能够实现秒级召回,大大提高了问题处理的效率。

更令人惊喜的是,一些科技公司研发出了高光谱成像检测仪,它就像一位拥有 “火眼金睛” 的超级卫士,能够在 0.1 秒内识别直径 0.5 毫米以上的金属、玻璃等异物,检测准确率高达 99.7%。这种先进的技术,让异物无处遁形,为生鲜食品的安全提供了更加强有力的保障。就像在战场上,有了先进的武器装备,就能更加有效地抵御敌人的进攻,守护好生鲜安全的防线。

(二)制度完善:建立异物污染 "黑名单"制度的完善是保障生鲜安全的重要基石。法学专家们纷纷建言献策,建议建立全国统一的食品异物污染数据库,这个数据库就像一个 “黑匣子”,记录着所有食品异物污染的相关信息。将多次出现严重异物问题的企业纳入失信名单,实施市场禁入,让这些企业为自己的行为付出代价。同时,推动《食品安全法实施条例》修订,将 “恶意植入异物” 纳入危害公共安全罪量刑范畴,提高犯罪成本。就像给那些企图危害食品安全的人戴上了 “紧箍咒”,让他们不敢轻易越雷池一步。

(三)消费教育:构建全民参与的监督网络消费教育在生鲜安全防控中也起着至关重要的作用。315 机构特别提醒消费者,购买带皮果蔬时应养成 “三查” 习惯:查外观有无异常凹陷,就像检查一个包裹是否有破损;查触感有无硬物凸起,感受是否有异物隐藏其中;查截面是否存在不规则孔洞,查看内部是否暗藏玄机。发现问题及时通过 12315 平台举报,配合监管部门留存生物样本和影像证据,为后续司法鉴定提供关键依据。每一位消费者都像是生鲜安全的 “侦察兵”,通过自己的细心观察和积极行动,为保障生鲜安全贡献自己的力量,构建起全民参与的监督网络,让问题产品无处藏身。

四、国际经验:他山之石如何筑牢安全防线(一)澳洲 "严打令":最高 15 年监禁威慑在面对异物污染这一严峻的食品安全问题时,澳洲采取了强有力的法律手段,以严厉的刑罚来威慑潜在的违法者。2018 年那场震惊世界的 “水果藏针” 事件,犹如一场风暴,席卷了整个澳洲的生鲜市场,让民众陷入了深深的恐慌之中。为了尽快平息这场危机,修复公众对食品安全的信心,澳洲议会迅速行动起来,紧急通过了《食品污染犯罪法》修正案 。

这一修正案堪称澳洲食品安全法律体系中的一记 “重拳”。它将故意污染食品的最高刑期从原本的 10 年大幅提升至 15 年,这一举措无疑向全社会传递出一个明确而坚定的信号:任何企图危害食品安全的行为都将受到最严厉的惩罚。同时,为了从源头上杜绝企业因管理不善而导致的食品安全隐患,修正案还增设了 “企业监管失职罪”。若企业在生产、加工、运输等环节中,因管理漏洞而导致食品污染事件的发生,企业高管将面临个人 50 万澳元的巨额罚款。这就像给企业戴上了一道 “紧箍咒”,促使企业加强内部管理,严格把控食品安全的每一个环节。

在实际执行过程中,这一法律修正案发挥了强大的威慑作用。曾经有一家小型食品加工厂,因内部管理混乱,导致金属异物混入食品中。事件发生后,相关部门迅速介入调查,最终,该厂的主要负责人不仅被判处了有期徒刑,还面临着高额的罚款。这一案例在澳洲食品行业中引起了轩然大波,其他企业纷纷引以为戒,加强了对食品安全的管理和监督。澳洲通过这一法律修正案,成功地遏制了食品异物污染事件的发生,为消费者的食品安全提供了更加坚实的法律保障。

(二)日本 "全流程洁癖":异物零容忍标准日本在食品安全管理方面一直以严格和精细著称,对于异物混入食品的问题,更是秉持着 “零容忍” 的态度。日本农协推行的 “食品异物零风险计划”,堪称食品安全管理的典范。这一计划就像一张严密的大网,从田间采摘到货架陈列,对整个食品供应链的 27 个环节进行了全方位、无死角的监控。

在每一个操作点,都配备了先进的金属探测器和视觉识别系统,这些设备就像一群不知疲倦的卫士,时刻守护着食品的安全。哪怕是极其微小的异物,也难以逃脱它们的 “火眼金睛”。除此之外,日本对食品生产环境的要求也达到了近乎苛刻的程度。在包装车间,规定空气粉尘含量不得超过 0.1 毫克 / 立方米,这一标准远远高于国际平均水平。为了达到这一标准,企业不惜投入大量资金,采用最先进的空气净化设备,对车间内的空气进行严格过滤和净化。

在日本的一家知名蔬菜加工厂,为了确保蔬菜在加工过程中不混入任何异物,工厂采用了全自动化的生产设备,减少了人工操作可能带来的污染风险。同时,在每一道生产工序结束后,都会对设备进行全面的清洁和消毒,确保下一批次的蔬菜不受任何污染。正是通过这种极致的品控管理,日本成功地将异物混入食品的概率控制在了百万分之一以下,为消费者提供了安全、放心的食品。 日本的这些经验,值得其他国家学习和借鉴,为全球食品安全管理提供了宝贵的参考。

结语:从危机响应到体系重构黄瓜藏针事件,这一看似孤立的个案,实则如同一颗投入湖面的石子,泛起层层涟漪,映射出整个生鲜产业在快速发展进程中的品控短板。在这一事件中,我们看到了技术防控与法律震慑携手共进的力量,它们如同紧密咬合的齿轮,为生鲜安全提供了坚实的保障。企业责任与公众监督也在同频共振,共同推动着生鲜产业朝着更加安全、可靠的方向发展 。

每一次危机,都是行业实现飞跃式升级的宝贵契机。此次黄瓜藏针事件,不应仅仅被视为一个孤立事件的解决,更应成为推动整个生鲜产业质量管控体系进行根本性变革的强大动力。我们期待,在未来的日子里,生鲜产业能够以此次事件为转折点,从源头到终端,构建起全方位、多层次的 “从田间到餐桌” 全链条安全防护网,让每一位消费者都能放心地享受生鲜食品带来的美味与健康。