老张戴上老花镜,茶水蒸汽在镜片上结雾。他用手帕擦镜片,凑近宣纸时,茶杯在紫檀木案上,水渍晕开深褐色圆。字是早起练笔写的,墨汁在生宣上洇出毛边。

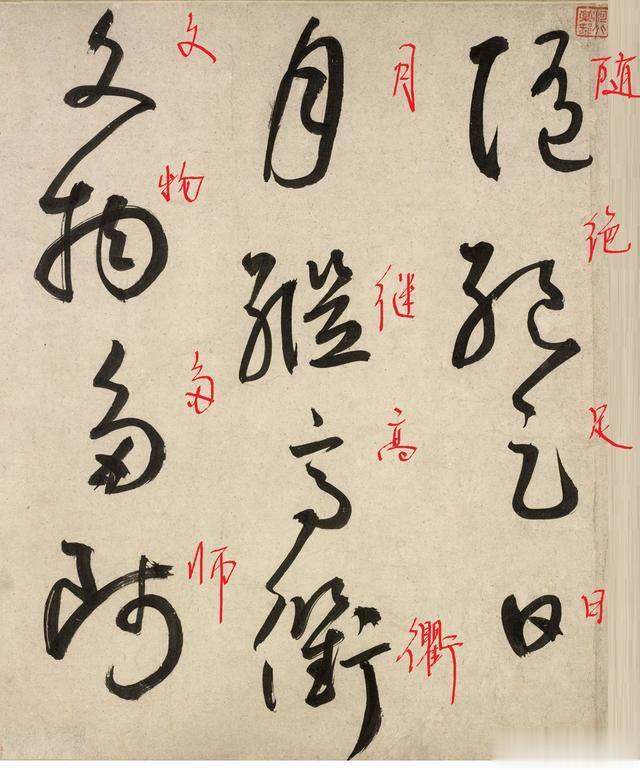

老张先看最左边粗线,起笔有小疙瘩,像毛笔停顿落下。他用指甲比划,横画中间微鼓,收笔笔锋回收有浅钩。“龙” 字右边一点差点被长撇盖住,墨色稍淡,像犹豫点上去的。老张突然想起前年去韶山冲,毛泽东故居前泥路,雨天深褐色,上面有点点青绿。

“起” 字,走之底很长。中间的竖折,写得不够规整。老张伸出手指,在空中比划着。他发现,转折处笔锋变换了方向,不过衔接得很自然。这让老张想起,酒后给孙子写春联那次。当时毛笔在宣纸上,特别不好控制。最后的捺笔拐了弯,孙子看了,说像条舞龙。

中间那团线条,杂乱无章,让老张犯了难。他倒了杯浓茶,瞧着茶叶在杯底打转。有个竖钩,十分突出,墨色也是最深的。好像所有笔画,都以它为中心。老张突然意识到,这是 “泽” 字关键的支撑笔画。他拿来放大镜查看,发现横折钩里,藏着两笔短横。

“东” 字的口字旁,形状扁扁的。中间的竖钩,笔直笔直的。老张拿直尺量了量,竖钩和右边折笔,近乎平行。他想起年轻时,在纺织厂画图纸。线条只要稍有偏斜,就会被师傅斥责。现在用毛笔写的线条,虽不笔直,却有股韧性。

右上角的字,极难辨认。老张把宣纸旋转九十度,看到竖画末端,有个小回锋。他记起在碑林看石刻时,导游介绍过这叫 “屋漏痕”,就是水从屋檐渗下留下的痕迹。“兼” 字的八画,形态就像两片叶子交叠,中间的口字,写得特别小。老张用铅笔在草稿纸临摹,察觉到所有笔画,都向中心集中。

最后一行有个 “下” 字,结构简单。老张却盯着它,看了足足半小时。“下” 字的长横,起笔处有个小缺口。竖画到了末端,直接收笔,还带出一根细线。

老张由此想起,给重孙写 “人” 字的事。那时毛笔刚点到纸上,孩子猛地把纸拽歪了。写出来的撇捺,歪歪扭扭的。眼下这个 “下” 字的形态,和它有点像。

老张认完这十二个字,才发现茶水凉了。他把放大镜搁到一边,盯着那些线条。看着看着,觉得它们就跟矿山上的运输带似的,有起有伏,还相互连接着。笔画藏锋的地方,像矿车消失在山洞里。笔画转折之处,又像轨道在山腰转弯。

他拿铅笔,把认出的字描了一遍。看到 “龙” 字最后一笔,和 “起” 字走之底几乎挨着。“泽” 字竖钩,跟 “东” 字撇画离得很近。所有笔画,距离都很短。老张想起在机械厂拆卸齿轮,齿轮齿牙契合紧密。这书法笔画间的位置关系,和那很相似。

书房窗外,槐树在风中摇晃。老张突然忆起,四十年前在韶山冲写生的事。那天雨下得很大,他躲在滴水岩下,看着雨水顺着石缝流淌。这会儿,墨色在宣纸上慢慢散开,和当年雨痕很像。被雨冲刷的山石,表面不平整,就像这草书笔画转折形成的角与环。雨水在岩壁上流动,好似笔锋书写时的转换。

老张把放大镜放在阳光下。光线透过镜片,在宣纸上形成晃动的圆形光斑。他想起在博物馆看青铜器。解说员说上面的纹路,是 “回” 字形的变形。草书的环转笔画,在这小小的地方不断轮回。藏锋之处很含蓄,就像山民递烟时,微微缩回的手。点画之间相互呼应,好像山歌对唱时,一唱一和的情景。

他认出了十二个字,写在便签纸上:“龙起韶山润泽东方兼济天下”。他突然觉得,这句子像条蜿蜒的山路。从韶山冲的竹林开始,经过橘子洲头的芦苇丛,一直延伸到天安门城楼的飞檐。笔画有粗有细,山路有陡有平。字的结构疏密不同,就像山间错落分布的梯田。

老张想起去年重阳节去烈士陵园的事儿。在碑林间,他瞧见一个少年对着碑文发愣。走近一看,少年正辨认那些风化剥落的字迹呢。就在这时,老张忽然意识到,认字其实就是在接触历史。碑上模糊的字迹,是先辈留下的痕迹,每一笔一划,都承载着代代传承的精神。

这时,书房里的猫跳上了案台,爪子在宣纸上留下了脚印。老张笑着把猫赶走,却发现猫的脚印和纸上的墨迹重叠在一起,看着像是多了几笔灵动的飞白。他拿起镇纸压住纸角,阳光透过窗户,把整幅字照得通亮。墨色在光线下透着幽蓝,空白处的飞白格外生动。

老张忽然想邀老友们来看这幅字。他琢磨着,有人会先认出 “龙” 字,有人会在 “兼济” 那儿顿一下。最后,大家会围在桌案前,争论笔画顺序。这就跟当年在矿山食堂一样,工友们为谁家乡的菜更正宗争得面红耳赤。

老张拿起毛笔,在便签后面写道:“这幅草书,融合了章草笔意和传统草法,藏锋藏得巧妙,点画紧紧相扣。认字呢,就像探寻山路,越认越清楚。” 钢笔在纸上沙沙作响,老张听着,觉得这声音特像山泉在石缝间流淌的动静 。