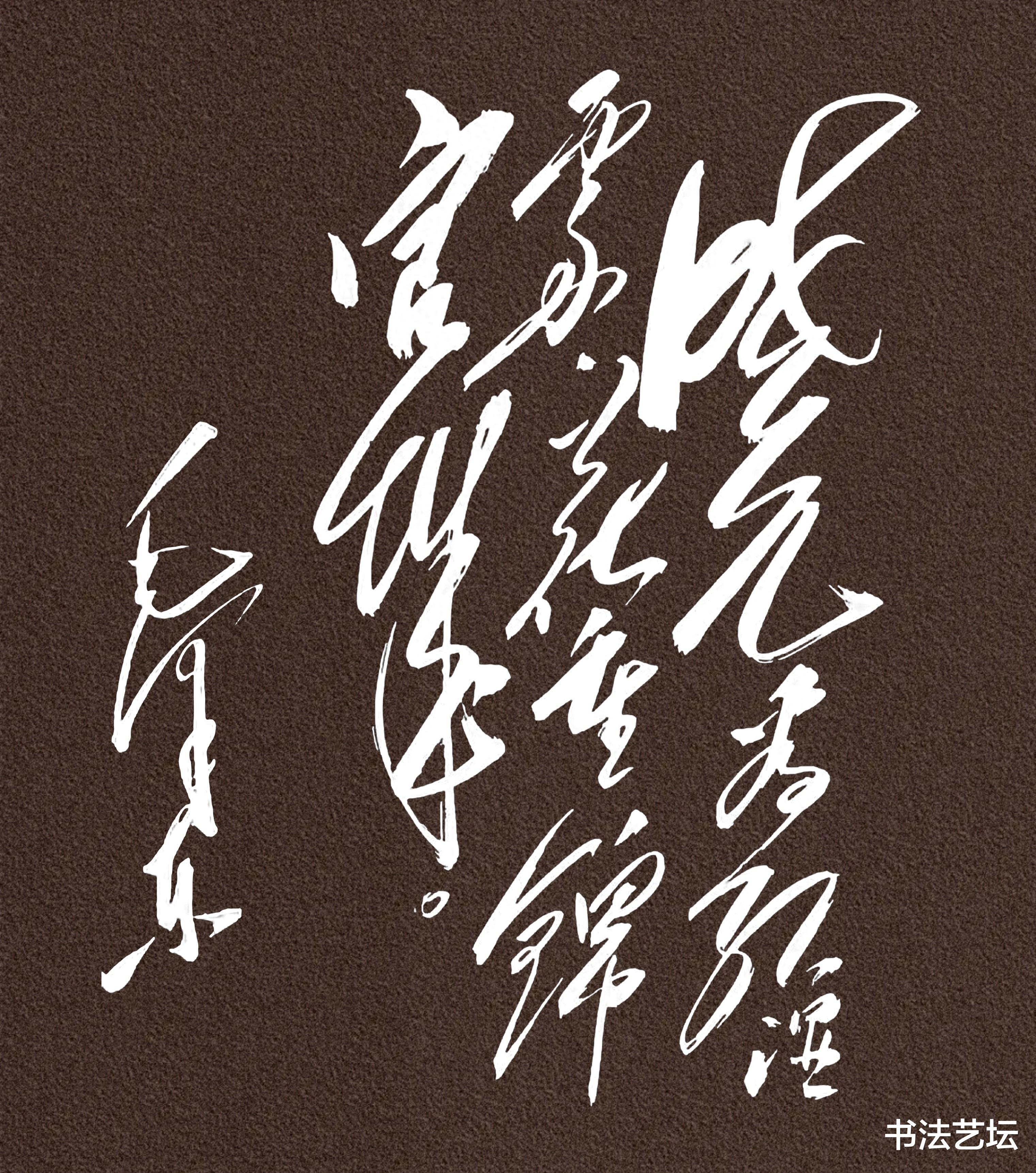

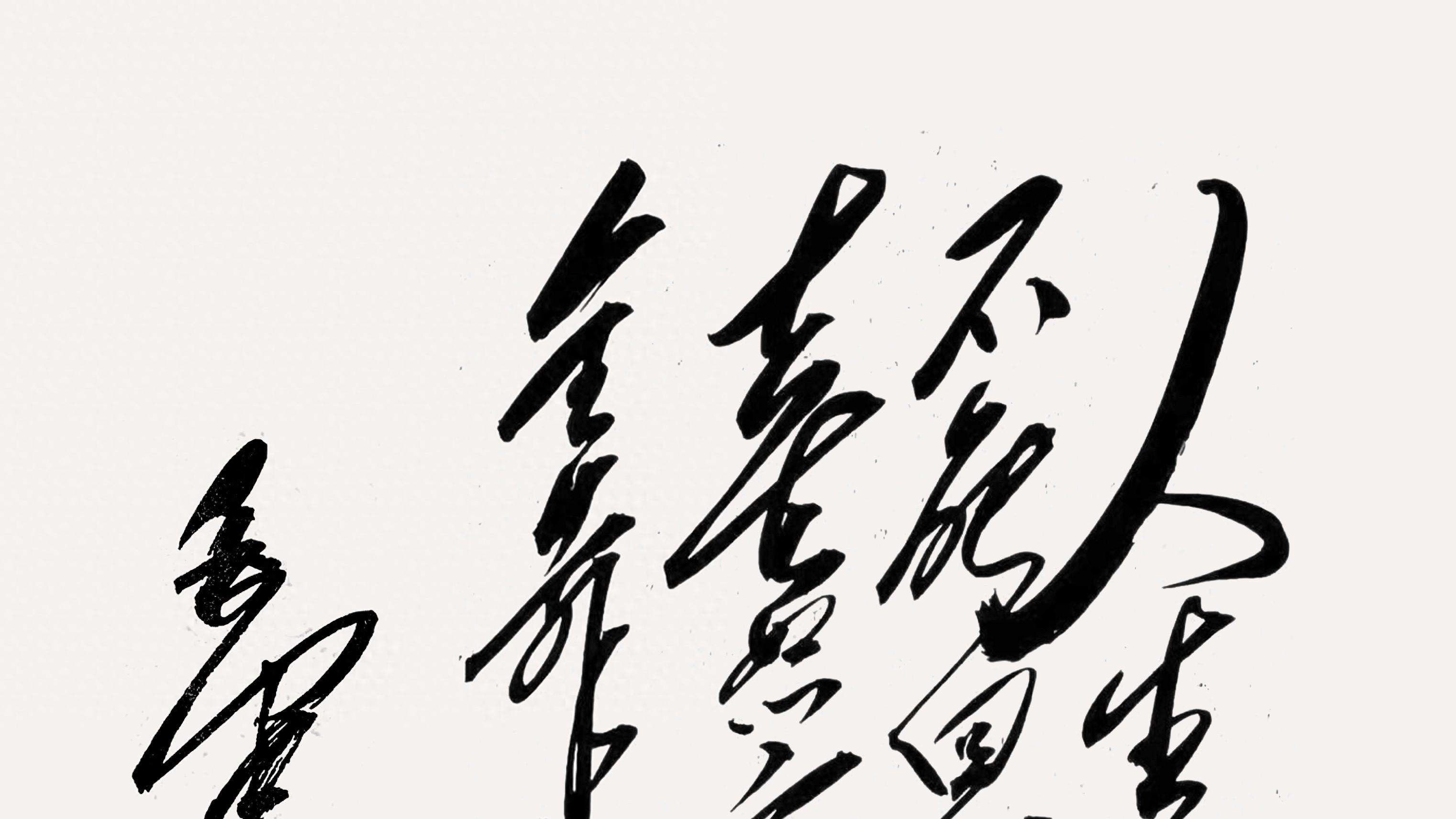

我站在那幅草书前,看着宣纸上浓淡相间的墨迹。起初,我觉得线条相互交错、缭绕,仔细看后,发现其中蕴含着某种秩序。朋友笑着说,他花了半小时才认出这十个字。于是,我学着他,先从熟悉的笔画开始辨认。

最左边一列,开头的 “晓” 字还有些楷书的样子,“日” 字旁的短竖较短,“小” 字的三点连在一起成了弧线。再看中间的 “湿” 字,左边三点水写成了三道飞白,右边 “显” 字的长撇斜着划过。最右边的 “城” 字最为独特,“土” 字头被写成一条横线,“成” 字的斜钩几乎是直的,末笔一捺写得刚劲有力 。

朋友说认草书要顺着笔势走。我盯着 “红” 字看,左边 “纟” 旁简化成两道竖线,右边 “工” 字的横折钩写得方正。“花” 字很独特,草字头是两道弧线,中间 “化” 字压缩成一团墨,末笔一捺斜着挑出。

这幅草书的章法让我想起杜甫的诗句。通篇行列不规整,字间距有疏有密。有的字很大,比如 “湿” 字的三点水几乎超出纸的范围;有的字很小,像 “处” 字的末笔只是轻轻一点。这种布局随机变化 。

朋友说这正是草书的魅力所在。草书里的线条纵横交错,笔画夸张变形。杜甫描写春雨初霁的名句 “晓看红湿处,花重锦官城”,在草书中呈现出别样形态。其横画斜着排列,竖画向下垂落,笔势连绵不断。

我试着从右往左读,发现 “锦官城” 三字写得特别厚重。“锦” 字的绞丝旁写成螺旋形状,“官” 字的宝盖头写得很扁,“城” 字末笔的捺画给人稳重感。再看 “花重” 二字,“花” 字的末笔朝着 “重” 字的方向,“重” 字的 “里” 部写成了许多密密麻麻的点,好似花瓣因雨滴而下垂 。

朋友指着 “湿” 字说,草书有独特之处。楷书遵循法度,草书却要突破法度。以 “湿” 字的三点水为例,楷书需分三笔书写,草书一笔就能完成;“显” 字按常规应横平竖直,在草书中却是斜着的。草书中看似杂乱的线条,其实是书法家对诗意的重新创作。杜甫写春雨时流露出打破常规的喜悦,草书同样打破了汉字的常规形态。

我们在画前站立了很长时间,直到天色渐暗。昏黄灯光下,墨迹看起来更加鲜活。朋友说,认识草书不必执着于字形,体会其中的气韵即可。草书中纵横交错的线条,体现了诗人的心境;夸张变形的笔画,蕴含着如春雨般湿润的诗意。

此刻再看这十个字,我忽然明白:草书的重点不是让人辨认,而是让人产生感受。杜甫写这首诗时,可能并不关注春雨具体是什么样子,他在意的是春雨滋润万物而无声息带来的喜悦。这幅草书同样如此,那些看上去难以辨识的墨迹,是书法家对诗意的另一种解释。我们或许不用非得认出每个字,只需要任由那些线条引领我们,走进那个天亮后看到雨润红花、成都城中繁花沉甸甸的春天早晨。

曉看紅濕處,花重锦官城。 落款是伟人的,但说实话,这一定不是伟人的真迹,他老人家的字看起来像是捭阖纵横,实际上草法挺严谨的,这十个字的第一个字“晓”,尧的中间绕了3绕,有点多余了。