【前言】

1976年10月头几天,乔冠华带着团队,跟计划一样去了第三十一届联合国大会。这次参会,也成了他在联合国大会上的最后一次亮相。在开会的那段时间,乔冠华收到了国内发来的消息,那消息让他大吃一惊。

乔冠华火急火燎地赶回了国内。一到这儿,他就瞧见天安门广场上红旗飘扬,像海洋一样广阔,鲜花盛开,犹如潮水般汹涌,老百姓们个个兴高采烈,场面热闹极了。可另一边呢,乔冠华却被免了职,整个人都变得寡言少语了。

【龚澎的去世,使乔冠华的身体垮下来】

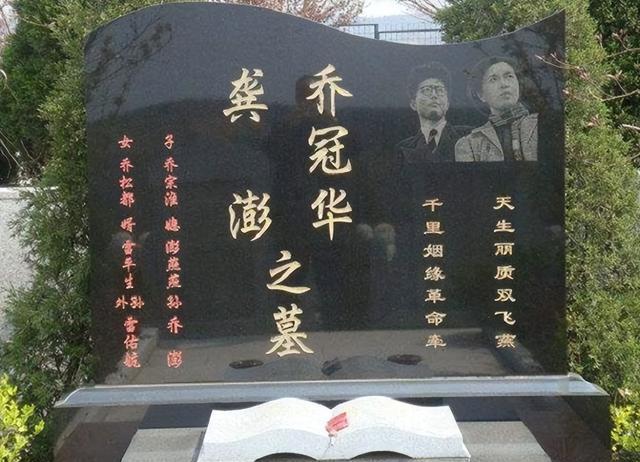

1968年年底,乔冠华重新回到了工作岗位。可刚没工作多久,他就遭遇了一个巨大的不幸。到了1970年9月20日,56岁的龚澎离世了。

龚澎离世那会儿的情况,她跟乔冠华的老朋友韩素音是这样回忆的:

1969年,我终于又有了机会去中国,这次又碰见了龚澎。她瘦了好多,看起来特别虚弱,我差点儿都没认出来!不过呢,她的眼神还是跟以前一样温柔。

韩素音觉得,乔冠华和龚澎俩人都特别有才华,不过他俩性格上可不太一样。

乔冠华这个人啊,做事直截了当,遇到不顺心的工作,他那批评起来可真是毫不留情,有点儿“刀子嘴”,让人听了怪不好意思的。大伙儿私下里都叫他“老乔”,也知道他那性格。反过来看看龚澎,她呢,稳重大方,对人总是客客气气的,在部门里那是出了名的好人缘。听说啊,因为龚澎样样都行,优秀得很,有那么一阵子,乔冠华心里头还对自己这位夫人有点儿小嫉妒呢。

龚澎离世后的一年多,乔冠华心里头那个痛啊,简直无法言说。每天忙完工作,他就会拿起放大镜,一张张仔细翻看龚澎的照片,看着看着眼泪就下来了,有时候哭得连邻居都被惊动了,不止一次呢。

龚澎走了之后,乔冠华身体就大不如前了。1971年夏天,他因为肺结核住进了医院。说来也巧,陈毅那会儿也刚好在同一家医院办出院手续。这两位老朋友关系铁得很,凑一块儿有说不完的话。

9月13号那天,周总理喊来了乔冠华,让他和《人民日报》的崔奇一起起草一份超级重要的声明。事情谈妥后,乔冠华都没顾上歇口气,就直接奔301医院去了,他要赶紧把这个好消息告诉陈毅。

老板,你之前不是说“善有善终,恶有恶果,不是不报,只是时候未到”嘛?我今天特地来跟你说,报应它真的来了!来了!不过因为规矩在这儿,我现在还不能细说,就先让你乐呵乐呵吧。

陈毅直勾勾地看着乔冠华,看了好一会儿,从乔冠华脸上那前所未有的笑容里,他心里大致有了数。他按捺不住激动,问道:“这事儿是真的?”

乔冠华笑着回道:“这事儿吧,我只能先跟你说说,具体怎么回答还得另说。”

没过几天,陈毅就接到了上级发来的正式通知,紧接着,乔冠华也专门跑到医院来看他。他俩聊着天,时不时地传出爽朗的笑声。

最近这段时间,乔冠华身体状态出奇地好,就像突然有了什么神效法子似的,恢复得飞快。

【乔冠华迎来了自己的高光时刻】

1971年10月份,美国总统派来的特别代表基辛格博士,他又一次来到了中国。这回,是乔冠华和周总理一起在钓鱼台国宾馆,热情迎接了基辛格和他的团队。

谈完事情后,乔冠华陪着基辛格往机场走。路上,乔冠华随口问道:“咱们中国啥时候能进联合国大会啊?”基辛格想了想,回答说:“估摸着得等到明年,尼克松总统访华以后了。”乔冠华一听,哈哈一笑,随口说了句:“嘿,这事儿,可说不定哦。”

基辛格一上了飞机,没一会儿,美国那边就送来了报告。他匆匆浏览了一遍,脑海里又浮现出乔冠华刚才那有点“机灵”的笑容,脸色不由自主地沉了下来。

在外交部那儿,大家为了“要不要去联合国大会”还有“派谁带队去”这些事儿争得不可开交。乔冠华一回来,就自己站出来说要去打头阵。这时候,同事们对他有点意见,觉得啥好事儿都让他给占了,有点儿不太讲究。结果,还是毛主席一句话定了乾坤:

派个人马去联合国大会,让“乔老爷”来领头。

“英雄顺应时代而生”,乔冠华的外交之路即将走到最闪亮的时刻。离行前两天,生病的陈毅还是坚持要为乔冠华摆个送行宴。而就在出发头一天,毛主席还在人民大会堂,面对面地给乔冠华交代任务。

11月9号,乔冠华带着他的团队要飞到纽约去了。在北京机场,周总理、叶剑英这些大领导,还有四千多首都的老百姓,加上江青、张春桥等人,都跑来给乔冠华他们送行。听说,这是头一回,待遇高得跟国家级代表团一样。

过了两天,代表团就到了纽约。乔冠华一到地方,连歇都没歇,第二天就去见这次大会的主席了。接下来的几天,他又去看了正在养病的联合国秘书长,还有支持眉头。”

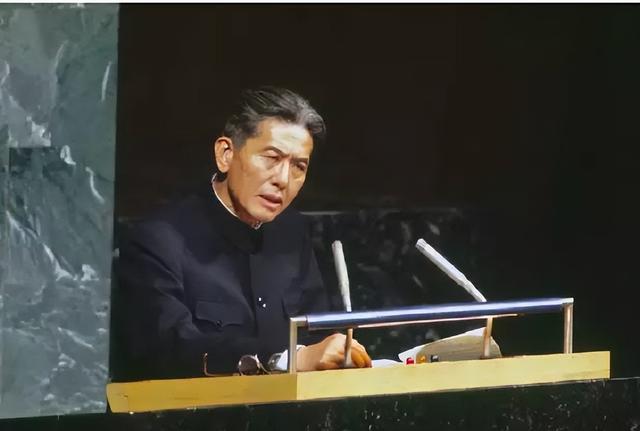

11月15号那天,乔冠华带着团队头一回参加联合国大会。在开会前头,美国那边的代表布什自个儿走过去跟乔冠华打了个招呼,乔冠华也很客气地回了礼。

大会一开场,好多会员国都忙着上台说几句欢迎中国代表团的话。美国和日本的致辞都挺简短,感觉就像走走过场。可法国代表就不一样了,他直接说道:“中国现在坐在了属于她的位置上,那些不公平、莫名其妙的事儿总算是到头了。”这话听着,既直接又实在。

那天,路透社的一名记者讲道:“乔冠华在联合国的一番话,真是让人震惊。”

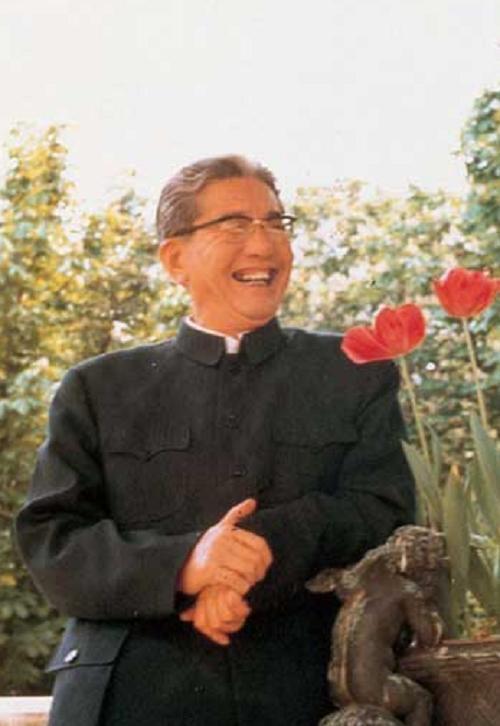

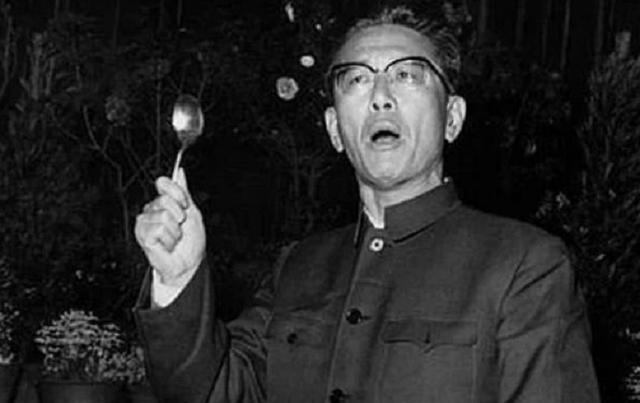

在联大的两个多月里,乔冠华最让人难忘的就是他的笑容。有次会上,他直接反驳了苏联代表提出的裁军建议。等那位苏联代表再次上台,软绵绵地摆手想解释时,坐在下面的乔冠华,也就是大家口中的“老乔”,竟然朝着对手放声大笑,笑得特别讽刺!那位苏联代表一下子就愣住了!

大多数情况下,乔冠华总是挂着笑容。因为他的笑声或是微笑都有着让人无法抗拒的吸引力,纽约有家报社特意为他撰写了一篇评论文章,标题叫做《说说乔冠华的笑》。

乔冠华在第二十六届联合国大会上,那真是大放异彩,表现抢眼。所以,从1971年开始一直到1976年,每年的联合国大会,咱们国家都是派乔冠华带队的代表团去参加,那场面,就像是乔冠华带着大家“出征”一样!

乔冠华一回国,周总理就夸了他,外交部的同事们也都特别佩服他。就连江青也是对他赞不绝口。那时候,乔冠华可以说是风光无限,正处在人生的巅峰时刻。可就在这时,他儿子乔宗淮却悄悄跟一位老前辈说:“别看老爸现在这么火,他早晚会栽跟头的!”

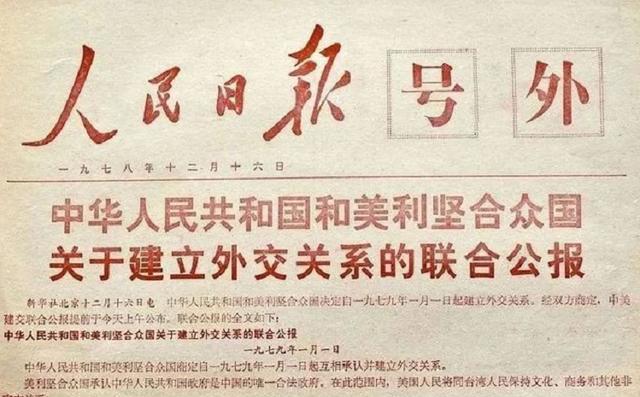

1972年2月21日,尼克松来到了中国。他和基辛格一起搞的那份联合公报会谈,真的是难搞得很。那几天,乔冠华和基辛格都在钓鱼台那儿,一字一句地琢磨公报内容,生怕出啥差错。

乔冠华跟美国人打交道那可是老手了,早在40年代,在重庆那会儿,他就已经跟美国人打过不少交道。抗美援朝的时候,他还是板门店谈判桌上的高级智囊呢。就在俩月前,他还在联合国大会上给美国人露了一手。所以这次会谈,乔冠华心里头那是相当有底的。

2月22号,乔冠华和基辛格正式开始了他们的“乔基会谈”。会谈里头,两边的人都在那儿据理力争,你来我往,互不相让,场面挺激烈的。不过呢,每当气氛紧张到极点,他们俩就会找个台阶下,缓和一下。要说调节气氛,那还得看乔冠华,他这人一贯风趣开朗,这方面确实比基辛格高那么一筹。

“基乔会谈”对公报内容的敲定起到了关键作用。说到具体用词,乔冠华建议,提到台湾问题时,用“前景”来解决会比用“前提”更好。他觉得,“前景”听起来更积极,能体现双方的共识,而“前提”听起来就像是华盛顿单方面的要求。

2月28号,那个挺重要的上海中美联合声明出炉了。

那段时间,乔冠华忙得团团转,可心里头却是美滋滋的。打从重新投入工作以来,老乔在事业上那是风生水起,成绩斐然。他多想让龚澎在身边,一块儿乐呵乐呵,享受这份成功带来的快乐。两口子要是能凑一块儿,说说那些不能对外人言的心里话,那该多好啊,可惜,这都成了奢望。

这段时间里,乔冠华和章含之已经认识了一段时间。章含之既机灵又聪明,而且英语说得特别好,因此很得乔冠华,也就是“老乔”的赏识。

1973年最后一天,乔冠华和章含之喜结连理,随后没多久,两人就欢欢喜喜搬进了他们的新家。到了1974年,乔冠华又有了新的身份,他当上了外交部长。

【乔冠华一失足成千古恨】

乔冠华特别喜欢喝酒,不论是心情好的时候,还是心里烦闷,沙发旁边总放着酒瓶,方便得很。1974年的某一天晚上,他的一个老同事去乔冠华家拜访,进门一看,乔冠华正自个儿在那儿默默地喝酒呢,桌子上连盘菜都没有。同事好奇地问他出啥事儿了?乔冠华一脸泪水,只是摇摇头,啥也没说。

那段时间,乔的同事和朋友都感觉到,可能是因为乔工作太忙,职位又高,加上刚结婚,“老乔”对以前那些经常聚在一起的老朋友好像没那么热乎了。大家也很少再见到以前那个爱说爱笑、充满活力的乔冠华了。

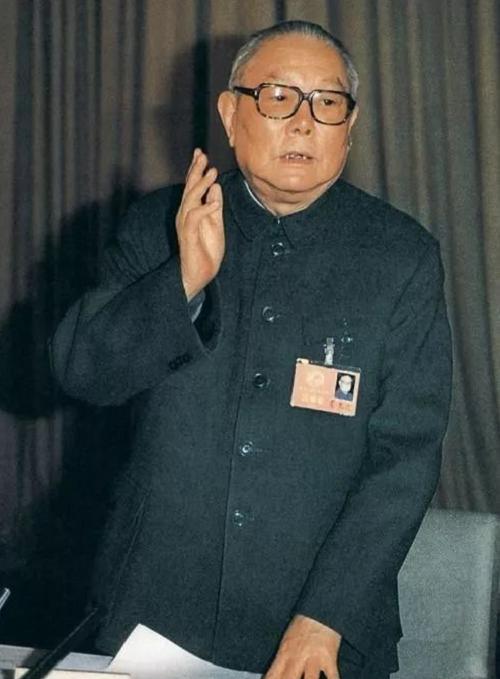

虽说乔冠华那时候对人情世故不太上心,但在他的专业领域里,风采依旧。1975年,62岁的乔冠华第五次带着团队去联合国大会,他临场发挥来了一场演讲,又把联合国大楼给震撼了。

1976年10月份,乔冠华又一次,这次是第六次,带着团队去了纽约。可巧的是,在纽约的时候,他收到了一个特别重要的消息,然后就急匆匆地回国了。过了大约两个月,让人没想到的是,乔冠华突然被免了职,他的下属黄华接了他的班,当上了外交部长。

黄华一收到任命通知,立马就赶回了国内。刚下飞机,他就碰到了李先念等几位高层领导。黄华心里纳闷,便直接向李先念问了起来,想知道这到底是咋回事。李先念只是笑着指了指自己的耳朵,黄华一看这情形,也就没再继续追问了。

乔冠华回到祖国后,变得挺安静的。他的老朋友韩素音,一回中国就在她的见闻录里写下了这些话:

10月20号,我提交了去中国的申请。在大使馆里,大家都乐呵呵的,所有的不愉快都像被风吹走了一样,没了踪影。

但我心里老惦记着一件事,挺闹心的。就是乔冠华他近况如何啊?他怎么4月份会去参加那个“反击右倾翻案风”的游行呢?说不定他也是被逼无奈,这种偶尔的差错,应该能得到原谅吧。

我来到中国后,感觉乔冠华的状态真的挺糟糕的……

“乔”之所以寡言少语,还有一个原因是,他长期烟酒不离手,加上用脑过度,结果各种病痛都找上了他。到了1977年3月份,乔冠华突然心脏出了问题,得了心肌梗塞,紧急之下被送去了医院。

没多久,1978年8月份,乔冠华又被查出了肺癌。知道自己得病后,他一开始挺吃惊的,但慢慢就想开了。住院那会儿,乔冠华老爱在院子里走走。每天啊,早上、中午、晚上,他都要出去溜达三趟,特别有规律。

散步的时候,乔冠华有个爱好,那就是朗诵宋朝那些有名的诗词好句。特别是苏轼的那首《赤壁怀古》,他总是能脱口而出,念得特别溜。

回想起公瑾年轻那会儿,小乔刚成为他的新娘,他真是英姿勃发,手持羽扇,头戴纶巾,轻轻松松地谈笑风生,就把敌人的战船烧得无影无踪。

【乔冠华的未了心愿】

1980年秋天,乔冠华做完化疗后,就在家静养。他从以前的大忙人变成了现在的闲人一个。这期间,不少老朋友都上门来看望他,看到他变得又瘦又白,都惊讶地说,他当年的那股豪气已经不在了。

那时候,乔冠华被分配到了对外友协去上班。平时呢,他除了跟老朋友聚聚,在家里头还是不停地钻研资料。乔冠华自个儿说:“我干的是外交这行,国际上形势多变,万一有啥情况给漏掉了,那我可担当不起责任啊。”

乔冠华那时候心里头最惦记的事儿,就是想写本自己的回忆录。为了这个,他可没少下功夫,到处找资料。但无奈以前写的东西丢得七零八落,整理起来特别费劲,这让他挺郁闷的。好在后来,他的好朋友冯亦代帮了大忙,把乔冠华27岁那年出的第一本书《争民主的浪潮》给找着了,还亲自送到了乔家。乔冠华一看,眼眶都湿了,直说自己这回写回忆录可有参照物了。

1982年春天那会儿,乔冠华的身体状况是越来越差了。他跟在一旁照顾的妻子聊起,说这回又住进医院,好多往事都涌上心头:心里挂念着周总理,还有符浩那些老朋友,也怀念起已经走了的前妻龚澎……

那年秋天,乔冠华带着还没痊愈的身体离开了医院。快过年的时候,他硬撑着给《乔冠华国际述评集》写了篇千多字的前言。那会儿,他回忆录的写作计划也都安排妥当了。可遗憾的是,他没能等到书出版,回忆录也没写成就走了,谁也没想到他的病情会恶化得那么快。

1983年9月22日一早,乔冠华离开了我们。第二天,《人民日报》在第四版中间,发了条短消息说他走了:

新华社9月22日北京报道,中国对外友协的顾问乔冠华先生,因为肺癌,在今天上午10点40分在北京离开了我们,享年70岁。

这简短的讣告,跟乔冠华这位才子横溢的才华和他那波澜壮阔的一生比起来,真是既简单又意味深长。他那非凡的才情,还有人生中的起起伏伏,可远比这讣告内容丰富得多,也深刻得多。