1978年的一天,陈锡联意外地接到了老领导邓小平打来的电话,说想跟他见个面。

打完电话,陈锡联心里犯了嘀咕,去不去见老首长呢?要是见了,他该咋开口啊?

陈锡联在西山办公室的门口站着,心里有点犹豫,脚步也放慢了。他好几次给自己打气,最后终于鼓起勇气,抬手轻轻敲了敲门。

“来吧,进来。”

邓小平从桌上的一堆资料中抬起头,瞅了陈锡联一眼,说道:“哟,锡联来了啊,你先找个地儿坐坐,我马上就完事儿。”

瞧着陈锡联在沙发上有点拘谨地坐着,邓小平笑着逗他:“坐了老半天了,怎么还紧绷着呢,这可真不像咱们那火力十足的小钢炮啊。”

老领导,您就别逗我了。说实在的,以前那事儿我做得不对,在这儿真心实意地跟您说声对不起。

“真抱歉啊。”

邓小平把陈锡联扶了起来,跟他说:“别跟我道歉啦,你得记住,你在北京这儿,可是清清白白的,没欠啥账。”

他们俩已经认识好多年了,以前他们之间到底有啥故事呢?为啥陈锡联要给邓小平道歉呢?反过来,邓小平为啥又说陈锡联在北京没啥对不起他的事儿呢?

那晚突袭阳明堡,“小钢炮”一出手就威震四方。大家伙儿趁着夜色,悄悄摸到阳明堡。那“小钢炮”一亮相,轰隆一声,直接就把场面给镇住了。这一炮,打得敌人措手不及,咱们也算是初露锋芒,名声在外了。

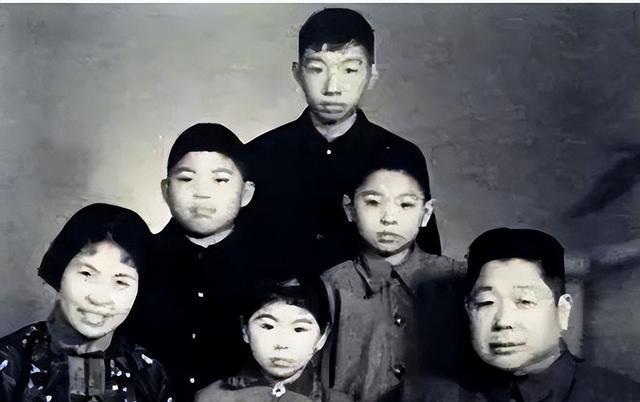

1915年那会儿,陈锡联在湖北省的红安县呱呱坠地了。他小时候长得圆滚滚的,既聪明又伶俐,还带点憨态可掬,村里人见了都亲昵地叫他“小胖墩儿”。

陈锡联还没到15岁那年,红军的大队伍就开进了彭家村。他瞅见红军战士们扛着枪,那股子威风劲儿,心里直痒痒。于是,陈锡联壮着胆子去找红四军的头儿,说要参军打仗。

瞅着挺招人喜欢的陈锡联,红军负责人直白地告诉他:“当兵可不是闹着玩的,得流血流汗,还可能受伤,得上战场跟敌人拼命。”

“我一点儿也不害怕。”

陈锡联终于达成了心愿,他加入了红军队伍,成了一名真正的中国工农红军战士。

没过多久,陈锡联就琢磨透了当初征兵时人家跟他说过的那句话的含义。

陈锡联头一回踏上战场,心里头那个慌啊,眼睛都不敢往四周瞅,手里头的刀也沉甸甸的,下不去手杀人。

排长的话让他如梦初醒,“瞅瞅你的家人,那些都是伤害咱们亲人的人啊。你为啥会选择来当兵呢?”

在接下来的战斗中,陈锡联总是主动请缨打头阵,他总是第一个往前冲,和敌人近身搏斗。排长还打趣道:“别看咱们这小胖子个头不大,但他一猛子扎出去,那气势,简直就像个小炮弹似的。”

陈锡联加入红军满一年后,红军攻打双桥镇那会儿,他可真不含糊。在那场激烈的战斗中,他不顾敌人猛烈的炮火,硬是把红旗给夺了回来,还一马当先,带着战士们往前冲。战斗结束后,营长还特别夸了他一顿,从此,“小钢炮”这个名号在红四军里就算是叫响了。

1937年秋天10月份的时候,陈锡联接到任务,要去滹沱河那一带瞅瞅日军飞机是怎么运送东西的。

陈锡联亲自带队,在附近转了好几天,结果发现日本人的飞机都停在滹沱河西岸的阳明堡。他们进一步侦察后,终于弄清楚了这事儿。

总共有二十四架飞机,那边留守的日本兵大约两百人,防守不是特别紧,咱们可以考虑直接攻打进去。

忙了一整个下午,大家讨论得热火朝天,最后陈锡联拍板做了决定。

一营负责拖住敌人,二营在一旁候着,随时准备帮忙,三营的任务则是拿手榴弹去把飞机给炸了。等夜幕完全降临,咱们就一块儿动手。

打了一宿的硬仗,他们总共打下了24架敌机。阳明堡那边火光冲天,半边天空都被映得红彤彤的。

“小钢炮”的名号从那以后就彻底传开了。那时候,129师的政委邓小平在辽宁县讲话时,还特地抽空见了一面陈锡联。

这次是他们头一回碰面,陈锡联对那位话虽不多但句句有分量的政委,留下了很深的印象。

胆大心细,邓小平特别栽培。

后来的几年里,陈锡联一直都在邓小平的手底下当兵打仗,他参加了好多场大战,比如神头岭、响堂铺,还有玉女山这些战役。

陈锡联领兵打仗勇猛无畏,却并非只会一股脑儿地往前冲,他很快就被邓小平看重,得到了重点栽培,成了刘邓大军里的一名猛将。

1940年8月20号那天,陈锡联他们129师接到任务,得打下狮垴山高地,还要占住正太铁路的关键位置。结果,打完没多久,日军就跟疯了一样反扑过来。

陈锡联带着手下跟日军在狮垴山上打得不可开交。他们试了好几次想攻上去,但都没成功。这下,阳泉的日军急眼了,全都倾巢而出,还用了毒气这种狠招。他们开着飞机轰炸,给地面上的猛攻打掩护,狮垴山上顿时陷入了前所未有的激烈战斗中。

打退了这次攻击后,为了减少伤害,陈锡联他们决定撤走。

狮垴山那场硬仗,拖住了日军好多兵力,给刘邓大军抢占正太铁路赢得了宝贵时间。

在那场战役里,日本士兵都传陈锡联是个“刀枪不入”的“不死之身”。但战场上子弹不长眼,“小钢炮”陈锡联说到底也是普通人,他也曾多次在生死边缘徘徊。

1938年春天4月份的时候,陈锡联接到邓小平的指令,赶到山西抚顺,跟曾国华、汪乃贵的部队碰了头,他们一块儿打下了涉县北边的地盘。

往北走的时候,陈锡联他们跟日军大队在和顺的白泉山和玉女山那儿撞上了。日军人数跟他们差不多,但装备可比他们好多了。没办法,陈锡联他们只能退到玉女山上,不跟日军硬碰硬。他们打算用游击战,跟日军耗下去。

打游击战时,陈锡联不小心被枪打到了右下巴,血一直流个不停,最后他都晕过去了。曾国华见状,赶紧带着士兵们拼命突围,这才把陈锡联给救了出来。

这事儿中间还有个小故事。当初邓小平让陈锡联去找曾国华时,陈锡联心里犯嘀咕,怕自己指挥不动。于是,邓小平亲自写了张纸条,让陈锡联带着去找曾国华。后来,曾国华老爱拿这事儿跟陈锡联开玩笑:“你那是拿着‘尚方宝剑’来的,我敢不救你吗?”

抗战打完以后,陈锡联就进了中央党校,开始正儿八经地学文化课了。

到了毕业那会儿,陈锡联已经能自个儿看书读报了,写信回信也不在话下。

1945年,解放大战拉开序幕。陈锡联带着队伍勇敢地渡过黄河,跟着邓小平直奔大别山。在战前的准备战斗中,他们巧妙地引敌人深入,然后一举干掉敌军一个纵队。后来,他们还打下了汤阴县,把孙殿英给活捉了。在宿县,他们又一口气歼灭了1.2万敌人。最后,在渡江大战里,他们顺利占领了重庆。

陈锡联身上挂满了赫赫战功,但他从不自满,总是像学生一样要求自己不断学习。

说起陈锡联,还有件小事儿值得一提。

有一次,有个外国记者到访共产党的营地想做采访,结果瞧见陈锡联正拿着块破瓦片,在地上胡乱划拉着,嘴里还不停地小声念叨着什么。

记者出于好奇,凑近一看,才发现陈锡联正在那儿练字呢。陈锡联瞧见记者靠近,立马拉着他问,这个字写得对不对。

那个记者回去后,跟别人聊起,说八路军的战士们个个爱学习,不怕苦不怕累。

终于,那句话还是从我嘴里溜了出来——一句迟到的道歉。

陈锡联这辈子,对国家、对人民都是问心无愧的。不过,他晚年时自己讲过,心里头一直觉得亏欠了一个人,一辈子都对不起人家。这个人啊,就是他的老上司,也是他人生中的指路明灯。

从抗日战争到建国初期的那段时光里,陈锡联始终在邓小平的悉心指导下开展工作。而在这段漫长的岁月里,每当陈锡联面临可能犯错的边缘时,邓小平总能及时伸出援手,给予他关键的提醒和帮助,从而避免了他陷入更深的错误之中。

那是在1946年,那时候前线不断传来胜利的好消息。中秋节晚上,将士们个个兴高采烈,闹哄哄地享受着这难得的家人团聚时光。

邓小平神情严肃地走到了最前头,他并没有期待什么夸奖或鼓励,而是直接而严厉地点出了队伍当前的问题:纪律不严,士气不振,甚至有些领导层还自以为是,骄傲满满。

在氛围挺压抑,还有邓小平同志那意味深长的眼神下,陈锡联硬着头皮,心里挺不是滋味地走上台,坦白地做了自我检讨和反思。

这次,邓小平头一回对陈锡联发了火,就是这次发火,让陈锡联彻底改掉了他那骄傲自满的性子。从那以后,每当陈锡联有所成就,他都会想起邓小平的教导,一门心思好好干手头上的活儿。

陈锡联面露尴尬,试图邀请邓小平离开现场,但邓小平并未给予回应,也没有尝试阻止争吵,而是任由他们吵完了整个过程。

咱们好不容易把国民党给撵走了。老百姓还没享上几天福呢,你们这就为了几间房子吵得不可开交,你们心里头有点数没?对得起那些老百姓不?

事后,邓小平对陈锡联说,咱们得时刻把老百姓放在心里头第一位,别忘了咱一开始的想法和初衷。

对陈锡联而言,邓小平可不仅仅是曾经的老上司那么简单。在他心里,邓小平更像是他的导师,为他的人生道路指明了方向。

就是在老师被质疑的关键时刻,他没能站出来为老师说句公道话,就因为这事儿,陈锡联在接下来的三年里心里头有愧,一直躲着不敢见邓小平。

这事得从新中国成立那会儿,那段挺特别的日子说起。

1973年那会儿,中央做了个大决定,让全国八大军区的头头们换个位置。陈锡联呢,就在那年12月,接到了新任务,他得去北京,当上北京军区的司令员。

那时候,邓小平已经重回中央的领导岗位。陈锡联到北京上任后,还是紧跟邓小平的步伐,实实在在地管理北京军区的大小事务,整顿军队的纪律。

1975年初,也就是1月份的时候,陈锡联被提拔为中央军委的常委,并且还兼职当上了国务院的副总理。

就在那一年的一次大会上,邓小平被卷进了历史的洪流里。

那时候,陈锡联已经是中央军委常委,并且还兼任着国务院副主席的职位。但奇怪的是,在那次会议上,陈锡联并没有起身替邓小平说上一两句话。

那事儿之后,陈锡联心里头一直别扭,觉得对不住邓小平,见着老首长心里头不是滋味,总觉得没脸见人。

其实,在动乱的日子平息前,陈锡联有回特意跑到邓小平家探望他。但当邓小平夸奖他时,陈锡联心里挺不是滋味,不好意思接受。本想说声“对不起”,但一看老领导现在家里没事做,这话到嘴边又咽回去了。

当邓小平重新出山的消息传来,陈锡联心里的那份愧疚才慢慢消散了些。他琢磨着去找老首长聊聊天,但每次要行动时,就是鼓不起那个劲儿。

直到文章最开始那会儿的事儿发生后,邓小平给陈锡联打了个电话,约他出来聊聊,俩人才又一次坐到一块儿说起话来。

哎,老首长,真心说声抱歉。那时候的事儿,我一直觉得挺对不住您的,心里头老过意不去。

邓小平听了陈锡联的道歉,只是轻轻一笑,说:“这事儿不怪你,这些年你干得挺棒的。你对我没有什么好抱歉的,更不欠我什么。”

这次碰面让陈锡联心里多年的疙瘩终于解开了。

后来,陈锡联就一直跟着邓小平干,感觉就像回到了以前一样。他俩的合作,就像是老搭档重新联手,默契十足。陈锡联在邓小平的手下,干劲儿更足了,仿佛回到了那些激情燃烧的岁月。每一天都充满了干劲,就像回到了当年一起奋斗的时光。

到了1980年1月份,陈锡联听了邓小平的话,自己主动把手上所有的官职都给辞了。