【前言:】

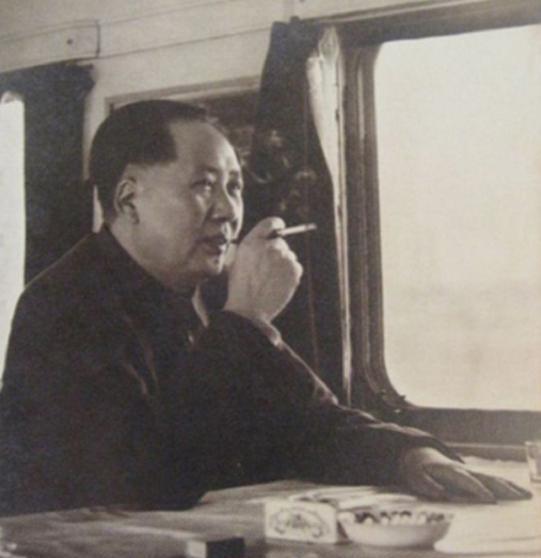

大家经常能在各种资料里看到,说到毛主席晚年生活时,总会提到这么一件事:70年代往后,毛主席就不再碰辣椒了。

记者跟毛主席的贴身厨师聊天时好奇地问:“毛主席到了70年代咋就不吃辣椒了呢?是不是医生不让吃啊?”程汝明乐呵呵地回答:“可不是医生说的不让吃……”

后来,程汝明的一番话让大家瞬间明白了过来。

【“这个大师傅不错嘛!”】

给毛主席做饭,这事儿程汝明一辈子都忘不了。就算过了很多年,他还清清楚楚记得头一回给主席做的那些菜呢。

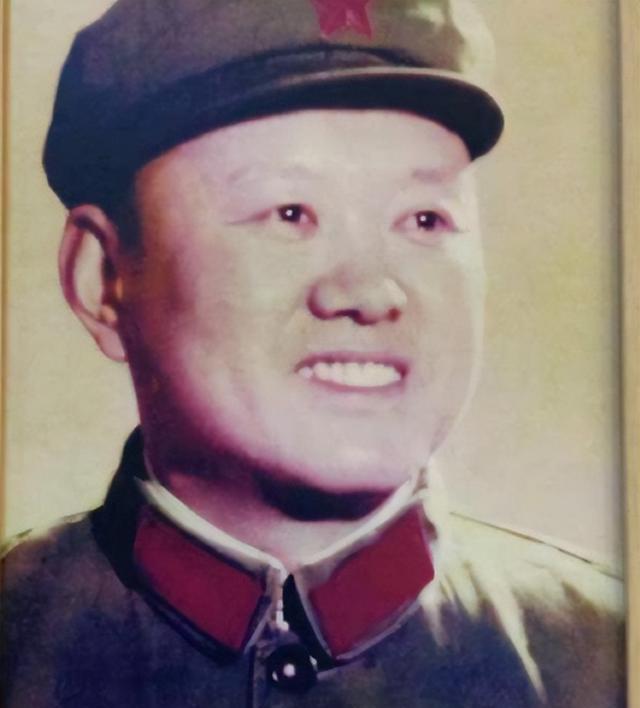

程汝明13岁那年就开始出门打工了,他在天津的好多餐馆里当学徒,学做菜。那时候的天津,租界还挺多,外国朋友不少,喜欢吃西餐的人也挺多。所以,程汝明就在餐馆里跟着外国大厨,慢慢学会了做西餐的手艺。

新中国成立后,程汝明的厨艺那真是没得说,相当了得。在厨师这行当里,他也算是小有名气了。到了1950年,程汝明运气挺好,碰上个好机会,就被选进国有铁路工作了。

程汝明抓住这个机会,干劲儿更足了,工作上从来不含糊,一直拼劲儿十足。凭借他那一手好厨艺,程汝明收获了一个又一个奖项,每年都被评为先进工作者。

因为他的辛勤付出,领导后来把更重要的活儿都交给了他。时间回溯到1952年,那会儿北京举办了保卫亚洲和太平洋区域和平的大会。这可是新中国成立后,咱们国家头一回接手这么大规格的国际会议。这会议太关键了,一点马虎都不行。

为了这次会议,咱们国家可是下足了功夫准备。上头特地召集了好多人来负责筹备和后勤保障,程汝明也是其中一员呢。

程汝明按照组织调动,上了专门接待外宾的列车,负责给外宾做西餐。在服务那会儿,程汝明煎的牛排,味道跟外国大厨做的一模一样,深得外宾们的喜爱。因此,程汝明还得到了外交部的表扬。

1953年那会儿,程汝明成了中国共产党的一员,这算是他踏上给毛主席做饭这条路的第一步。

程汝明做菜的手艺那是一绝,这让领导对他特别放心,还琢磨着怎么给他升官呢。到了1954年,嘿,机会还真来了。那年,毛主席要到各地走走看看。毛主席有个老习惯,要是去的地方待不久,他就爱在火车上见见各地的头头脑脑。

这时候,列车上忙活得不可开交,厨师李锡吾一个人根本顾不过来。铁道队的头儿脑筋一转,立马想到了擅长做西餐的程汝明,赶紧把他调了过来帮忙。

程汝明心里头那个激动啊,真没想到自己有朝一日能给毛主席亲手做饭,这简直是天大的荣幸!他赶紧去找大厨李锡吾打听毛主席的口味,然后一门心思地钻研起来。他发现,毛主席对西餐不太感冒,反倒是对咱们中国的传统美食情有独钟。

他就动手做了个葱花饼。先把猪肉剁成小块,撒上葱花,加点盐和其他调料拌一拌,然后放进热油锅里煎。不一会儿,整个车厢里都是烙饼那诱人的香味了。

烙饼摆上了毛主席的饭桌,程汝明心里七上八下的,琢磨着主席会不会爱吃。一旁的李锡吾拍了拍他的肩膀,劝慰道:“别紧张,我给主席做了这么多年饭,还没见他挑过食说不好吃呢。”可程汝明心里还是犯嘀咕,毕竟他梦想着能一辈子给主席掌勺呢!

不一会儿,毛主席的饭碗被拿了回来,里面的煎饼全给消灭光了。送碗的小同志乐呵呵地说:“主席对今天的煎饼特别满意,还夸那位大厨手艺好,做的饼真香。”

一听毛主席夸他,程汝明心里乐滋滋的,这可是大领导对他做饭手艺的认可,他哪能不欢喜呢。

从那以后,程汝明就成了毛主席专列上的大厨,专门负责给主席做菜。每次主席都吃得特别高兴。

【“这鱼是我做的”】

程汝明在毛主席身边时间久了,慢慢摸透了毛主席的口味,他清楚知道毛主席爱吃啥,不爱吃啥。

有次程汝明听说毛主席特别钟爱红烧肉,心里琢磨着要给毛主席露一手。从挑肉到装盘,他每一步都做得格外用心。没一会儿,一盘香气扑鼻的红烧肉就做好了,那颜色看着就让人直咽口水,大家都被馋得不行。

没过多久,那盘红烧肉竟然一丝没动又被送了回来。这下程汝明可真是慌了神,心里直嘀咕,难道是毛主席不喜欢他烧的红烧肉?他赶忙求助于主席身旁的工作人员,让他们帮忙问问主席到底是怎么回事。

小同志一回来,程汝明就搞清楚了咋回事。原来是毛主席不爱吃酱油,可他做的红烧肉偏偏放了酱油。毛主席咋会有这样的口味呢?

说起来,毛主席小时候,家里头就经营着个酱油作坊。那时候的酱油啊,大都是纯天然酿造的。记得有一年夏天,毛主席瞧见酱油缸里头冒了些白点,凑近一瞅,嘿,原来是长了蛆虫。这事儿给他心里头留下了老大的阴影。打那以后,毛主席就再也没碰过酱油。

做红烧肉要是不放酱油,那咋做得出来那味儿呢?毛主席又那么爱吃红烧肉,程汝明心里头就琢磨着,怎么也得让主席吃上啊,这可咋办才好?

聪明的程汝明终于琢磨出一个妙招。这个办法其实挺容易,就是用糖来调色当调料,再撒上点盐,这样一来,就有了酱油的效果,红烧肉的味道立马更上一层楼。程汝明这招还真灵,等红烧肉再次摆上主席餐桌时,毛主席吃得津津有味,一点都没剩下。

毛主席慢慢喜欢上了程汝明烹饪的红烧肉,从那以后,给毛主席做红烧肉的厨师们,都学着程汝明的那套做法。后来,大家就把这种红烧肉叫做“毛氏红烧肉”。

程汝明做的菜,毛主席特别爱吃。为啥呢?因为他特别用心,每次主席吃饭,他都仔细观察,琢磨主席的口味,所以每道菜都能做到主席心坎里去了。

在火车上,我印象最深的一件事,是毛主席在武汉考察那会儿。1956年,程汝明和李锡吾正忙着在车厢里准备饭菜,突然听到有人朝他们喊:“两位大厨,赶紧准备,火车马上就要开了!”

那会儿,火车眼看就要从长沙出发去武汉了。程汝明和李锡吾赶紧把厨房用具一股脑儿收起来,慌乱之中,程汝明顺手捞起一条本打算用来做菜的武昌鱼。

列车上没配备电冰箱,只有他们自己做的冷藏盒子,程汝明就把鱼搁那里面了。程汝明记得,他们在给毛主席服务那会儿,一直有个原则,就是死掉的鱼绝对不能端到主席的饭桌上,像是那种肚子朝上的鱼,他们压根儿就不会买。

这次原本是打算先做武昌鱼的,可因为时间太赶,程汝明只好先把鱼放进了自己做的冰箱里。

饭点一到,列车恰好抵达武汉。程汝明赶紧动手,把那条武昌鱼端上了餐桌。他把鱼跟紫苏叶子搁一块儿,浇点料酒烧一烧,再撒上盐和其他调料。听说,这种做法是毛主席老家那边特有的吃法。

毛主席尝过后,觉得味道特别好,一连吃了不少。吃完后,他还一个劲儿地夸程汝明的手艺又进步了。程汝明听了心里美滋滋的,毕竟能得到主席的夸赞,就是他不断做好菜的最大动力。

让程汝明更没想到的是,后面还有事儿呢。毛主席两次畅游长江,心里别提多高兴了。长江的美景让毛主席诗兴大发,他拿起笔就写了首《水调歌头▪长江》,不过后来发表的时候,名字变成了《水调歌头▪游泳》。里面有这么一句:

刚喝了口长江的水,转眼又尝上了武昌鱼。我横渡过那万里的长江,放眼望去,楚天的景色真是辽阔无边。无论风怎么吹,浪怎么打,我就像是悠闲地在院子里散步一样自在……

当诗文见报那一刻,程汝明瞅见上面写的“又食武昌鱼”,眼眶子一下就湿润了,幸福得不行。那会儿,好多人都琢磨着,那武昌鱼肯定是从长江里捞上来的。可程汝明连忙跟大家伙儿澄清:“嘿,你们误会了,那鱼是我特地从长沙买回来的,还是我自己动手做的呢。”

讲这话那会儿,程汝明脸上那股子自豪劲儿,明眼人都能瞧出来。

【走进中南海】

要说程汝明这辈子最大的转折,那就是1958年进了中南海。那一年,中央在成都开了个大会,毛主席在会上连着讲了六次话。就是在那时候,程汝明和李锡吾不光在火车上给毛主席做了饭,回到北京后,他们还被领进了中南海的大门。

程汝明迎来了人生最闪耀的时刻,他被选中做了毛主席的私人厨师。给毛主席做饭,那选厨师的标准可高了去了。程汝明在火车上陪着主席那么长时间,愣是把主席的口味给拿捏得死死的。说实在的,程汝明就是凭着自己那一手好厨艺,赢得了毛主席的喜爱。

程汝明之所以能脱颖而出,靠的就是他那正直不阿、憨厚实在的性格,还有他那平易近人的脾气。

给毛主席家当上厨师后,由于得天天给主席一家准备饭菜,所以每个人的喜好、不能吃啥,程汝明都得牢记在心。这对心思细腻的程汝明来说,可不是啥难事。

程汝明的应变能力确实很厉害。有那么一回,毛主席突然间就馋起了“酪炸”,其实啊,就是咱们现在说的“炸鲜奶”。这道美食,可是毛主席在上海那会儿的最爱呢。

这种吃法啊,其实是从西餐那边学来的。对于程汝明这种西餐高手来说,做这玩意儿根本不在话下。不过,“酪炸”这东西挺费时间的,要不是提前准备好,那得忙活好一阵子。通常毛主席不会这么突然想吃,这次估摸着也是心血来潮吧。

毛主席平时吃饭,他一说想吃啥,厨师们立马动手,差不多半小时就能把饭菜整好,端上桌。而且啊,毛主席有个习惯,吃饭前先吃点安眠药,这药呢,也是大约半小时后起效。所以,等饭一吃完,主席就能舒舒服服地睡上一觉了。

让毛主席等着可不太好,跟主席说办不到?那更不可能。程汝明心想,还是和其他厨师一块儿加把劲儿,快点准备吧。就这么一忙活,还好,总算没耽误毛主席吃饭。

在那个三年难关的时候,毛主席硬是不肯吃肉,连饭菜里都不让放一丝肉星子。但为了让毛主席身体棒棒的,营养均衡,程汝明琢磨着得给他做点好吃的。

程汝明回想起最初给毛主席烙的那张饼,里头悄悄加了猪肉。就是把猪肉剁得碎碎的,跟面和一块儿,根本看不出来。

大年三十那晚,程汝明悄悄地把猪肉混进了面团里,毛主席吃得津津有味,一点都没察觉出异样,还直夸程汝明的手艺真好。

可没多久,这事儿就让毛主席给撞见了。毛主席非但没责怪他,还心平气和地说:“我现在不吃肉,是因为国家正经历难关,老百姓日子过得不容易,想吃肉都没得吃。我可不能一边看着他们受苦,自己在家却大吃大喝。往后啊,别再这样了!”

程汝明心里头清楚毛主席的不容易,瞧着毛主席的脸一天天瘦下去,他心里头真不是滋味。这就是咱们的毛主席啊,一个能跟老百姓一起吃苦的伟大领袖。他回想起来,哪怕是在日子好过的时候,毛主席也是省吃俭用,一粒粮食都不舍得浪费。

在艰难的日子里,毛主席变得更加朴实无华,他和老百姓过着一样的日子。程汝明印象特别深,那时候每年过年,年夜饭一吃完,毛主席准会跟他说,今天的剩饭得留着明天接着吃。

毛主席一直以来都是用自己的薪水来支付饭钱,他坚持能不多花就不多花的原则。程汝明呢,就琢磨着怎么把饭菜做得既美味又实惠。知道毛主席爱吃鱼,程汝明就灵机一动,用豆腐做了个菜,起名叫“鱼头炖豆腐”。

虽然这菜名叫得跟鱼有关,但实际上全是豆腐做的。毛主席没介意这事儿,反而觉得程汝明做菜真是花了不少心思,他对此挺满意的。

【70年代以后不吃辣椒】

说起毛主席,好多书里都会讲到这样一件事:到了70年代,他就不碰辣椒了。但凡是跟在他身边的人,都知道他以前有多爱吃辣椒。

说起毛主席爱不爱吃辣椒,程汝明最有资格回答。他在主席身边工作那么多年,对主席的口味了如指掌。

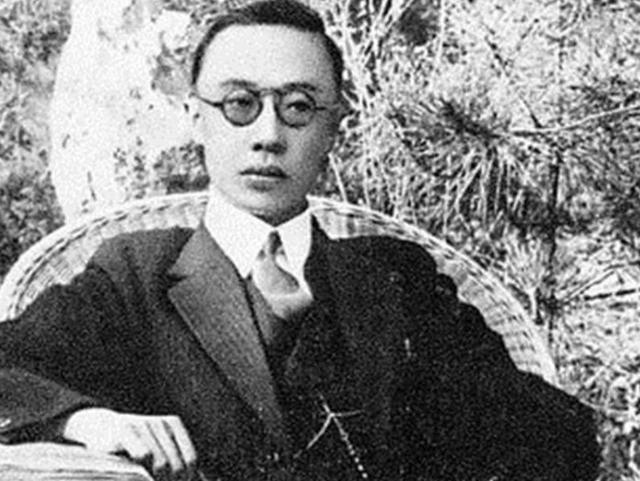

他回想起1961年那会儿,毛主席在中南海请了一群湖南的老乡吃饭,吃饭时候毛主席跟大家伙儿说:“等会儿有位重要客人要来,你们肯定都晓得他的大名。”

大家心里直犯嘀咕,难道是哪位大将军来了?就在这时,门一开,走进来位六十多岁的老爷子。他个子不咋高,瘦得精干,鼻梁上还架着一副圆眼镜。嘿,这人竟是爱新觉罗·溥仪!那时候,溥仪已经改过自新,是个堂堂正正的普通公民了。

溥仪那次吃的饭是程汝明大师亲手做的,其中有个特别的菜,叫辣椒炒苦瓜。溥仪一看,挺惊讶,心想苦瓜这玩意儿还能做得好吃?刚开始他还有点犹豫,不敢下筷子。这时,毛主席笑着对他说:“尝尝看,味道好着呢!别怕辣,不吃辣不吃苦,咋能干革命嘛!”

溥仪鼓起勇气尝了一口,结果那味道立马让他舒展了眉头。回到家后,溥仪心里还惦记着那辣椒苦瓜的味道,就让家里人给做了一道。结果刚尝了一口,他就忍不住吐了出来,直说还是没有在毛主席家吃的那个味儿。

说起来,毛主席可是个辣味爱好者。有记者曾好奇地问程汝明:“为啥到了70年代后,毛主席就不碰辣椒了呢?是不是医生特别叮嘱的呀?”

程汝明笑着摆手说:“医生可不是万能的!咱们跟医生打交道多了去了。毛主席到了晚年,身体慢慢变差也是自然规律。但每次主席病了,他不想吃的药,你就是磨破嘴皮子也没用,他心里有谱,别人根本劝不动。”

程汝明说的确实在理。记得有次,毛主席不小心着了凉,有点感冒,气管炎也跟着闹腾起来。医生就嘱咐他,这段时间先别吃油腻的东西。毛主席一听,立马笑着说:“不吃油腻的啊?行,那咱们下一顿就吃红烧肉吧。”

其实,不吃辣椒这事,不是医生让毛主席这么做的,而是他自己做的决定。到了晚年,毛主席身体大不如前,加上他还爱抽烟,这就导致他经常咳嗽。他觉得,辣椒可能是让他一直咳嗽的罪魁祸首,所以,晚年时期他就不再碰辣椒了。

大家一听,顿时就明白了过来。

程汝明在毛主席身旁待了整整22年,这期间,身边的老同事换了一茬又一茬,唯独他一直负责着毛主席的饮食起居。想想也知道,毛主席得是多么信赖他啊。

在毛主席身边有条不成文的规定,那就是工作人员得把菜单都处理掉。每次做完饭后,那些菜单都得统统扔掉。这么做是为了确保领导们的安全,免得被别有用心的人找到把柄闹事。

程汝明把那条规矩牢牢记在心里,平时很少跟人搭话,这样一来,大家就觉得他是个孤僻、不太爱说话的人。

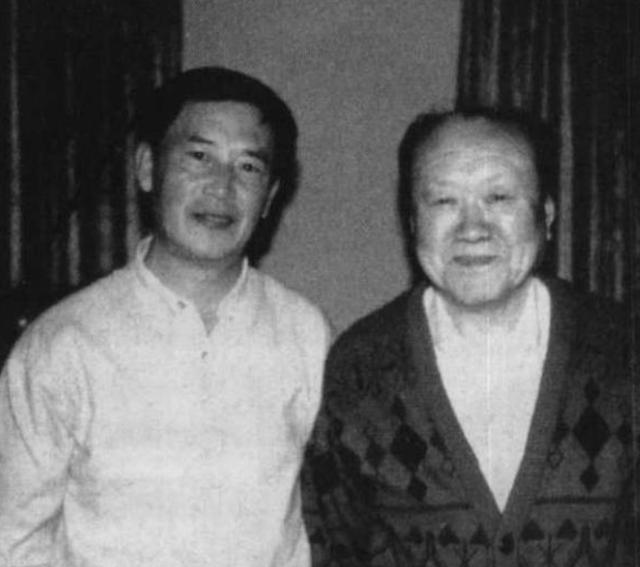

程汝明老人晚年时常常聊起在主席身边当厨师的日子,他会这么讲:“以前啊,大家都觉得我挺高傲,不爱跟人打交道。其实我心里头啊,特别想跟人聊聊天,就是怕话说多了,不小心把不该讲的给说出去了。”

1976年,程汝明告别了中南海,也不再为毛主席服务,转而被安排到了新一届中共中央书记处,专门负责给书记们做饭。他的名声渐渐响亮起来,不少年轻厨师都慕名而来,想拜他为师。程汝明也非常慷慨,把自己的一身本事都教给了他们,培养出了好多出色的徒弟。

那时候,程汝明虽然干的活儿钱不多,跟他那高超的厨艺比起来真有点儿亏,但他自己却不在乎,一门心思就想把饭菜做得更美味。说起来,程汝明其实早就是厨师圈里的顶尖人物了,拿过最高的那份荣耀。后来有了特级厨师这个称号,他这才又往荣誉簿上添了光彩的一笔。

程汝明老先生晚年时开了家程府宴,在餐饮界一下子火了。他开这程府宴,主要就是想把自己的厨艺传下去,特别是他自创的那道“毛氏红烧肉”的做法。

2002年的时候,程汝明得到了北京烹饪协会给的一个特别牛的称号——“国宝级烹饪大师”。听说那时候,整个北京城里,像这样的国宝级大师也就只有16个人呢。