这三天留言最多的就是半夜感到口干舌燥,早上起来喉咙里又堵了一口痰。传统养生认为,我们的身体,其实就如同自然界的四季那样,当内在的“水土”出现失衡状况的时候,就会在口腔以及喉咙里有不舒服的感觉。

木子先来举个例子,南方的梅雨季节,衣物晾不干,而且地面返潮,这和体内湿气过重的状态有几分相似。中医认为,当负责运化水液的"土地"(脾胃)动力不足,吃进去的食物就会像泡发的腐竹,在体内堆积成黏糊糊的"湿"。

这些浊气,上蒸到咽喉,就成了清晨卡在嗓子眼的“胶水痰”;而且阴液不足之时,口腔就如同久旱的稻田,即便整夜饮水,也很难解那干渴。古人把这种状态称为“土不制水”。

《素问·经脉别论》里有个精妙的比喻:“饮入于胃,游溢精气;上输于脾”,这就如同灌溉系统需有畅通的沟渠一样。其实当这个系统运行不好时,上游(脾胃)的水道被堵塞,这样下游(口腔)自然会要么干涸,要么泛滥。

三个"疏浚点"

1、丰隆穴

顺着外踝尖往上量,大概有八横指那么长,接下来摸到肌肉微微隆起的凹陷处,就是丰隆。明代医书《玉龙歌》中记载:“痰多宜向丰隆寻”,讲的恰恰就是这个能够促进循环的重要之处。

晨起刷牙之前,轻柔按摩该区域,感受局部放,喉咙里的黏腻感会降低,慢慢地舒适度提升。上班族能够在办公的时候,悄悄地用文件夹的边缘顶压此处,这样的话,既不会影响工作,又能够悄悄地调养身心。

2、然谷穴

脚底涌泉穴,往内踝方向,于两指宽之处,是然谷穴,此地与肾经的起点相对应。

建议在晚上,泡脚之后进行这个操作。水温让穴位更轻易地打开,手指按压的节奏,先重后轻。坚持半个月,会感觉晨起时,有助于改善口腔状态。

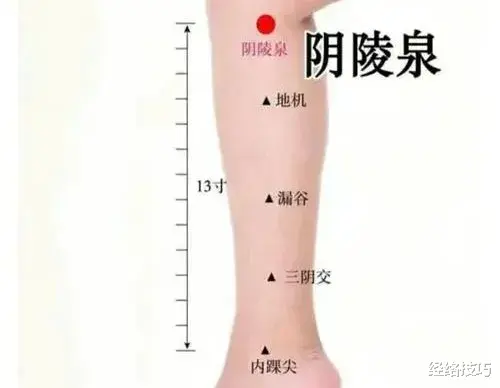

3、阴陵泉

膝盖内侧下方的凹陷处,是调理"水土流失"的要塞。此处对应脾经,如同治理江河的堤坝。《针灸甲乙经》提到其"腹中气盛,腹胀逆,阴陵泉主之"的特性现代人可以用来化"湿气"。

用掌根从膝盖开始慢慢地往下推揉至脚踝,这个动作,尤其适宜那些长时间坐着的人群。在午休之时,花上大概5分钟去进行操作,能够察觉出腹部稍微有些发热——其实这就是脾胃开始“再度运作”的信号。在下午茶的时候搭配着喝些陈皮水。

日常养护

饮食方面,可以多吃白萝卜、冬瓜这类“刮油”的食物,夜间千万要避免冰饮,其实这就像是在潮湿的土地上浇冷水,很容易让痰湿“冻”在体内。

可以用保温杯装上温乎乎的水,将凉水替换掉,在杯底放置几颗麦冬。

当口腔不再如同沙漠一般,喉咙不再好似沼泽那样,而且你竟然会发觉,自身就连呼吸都携带着犹如晨露般的清新之感。