1953年,定居香港的张国焘辗转多人,终于联系上了新华社驻香港分社的记者。

张国焘希望记者回北京后,替自己向中央转达一些话。

记者跟报社领导请示后,同意了张国焘的请求。

这一天晚上,张国焘深思熟虑后,便开始动笔,写下了这样一封信:

“毛泽东主席、刘少奇书记、周恩来总理,你们好……”

1938年4月,张国焘打着祭拜黄帝陵的旗号,回程时声称要去西安一趟,转眼便投靠了国民党。

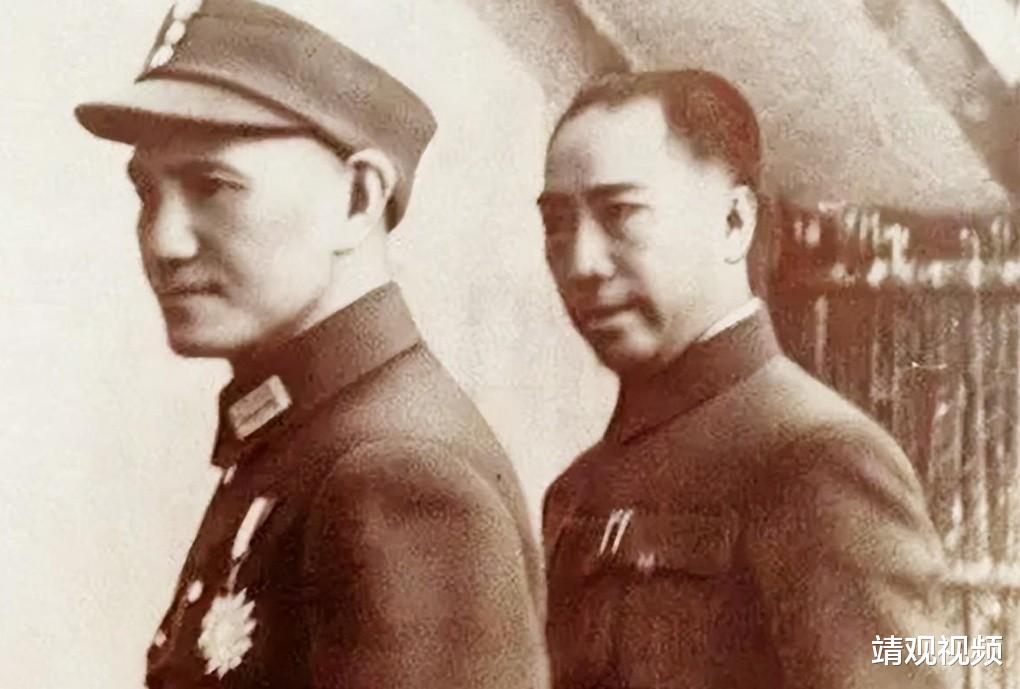

见到蒋介石后,张国焘一把握住了他的手,像是终于见到了“救星”一样。

二人一见如故、称兄道弟,张国焘甚至放言,自己在红军队伍的经历是“糊涂多年”。

此时,张国焘还在幻想,换了阵营可以平步青云、马到功成,谁曾想,等待他的是嫌弃与白眼。

双方见面后,蒋介石把安置张国焘的工作,安排给了戴笠。

戴笠对这位建党初期的高级领导人,还是抱有一定的尊敬与看重的。

他不仅安排好了张国焘的工作与住处,还给他准备好了小洋楼和专车。

虽说张国焘已投奔国民党,但考虑他叛徒的身份,戴笠不敢轻信此人,安排他工作的同时,也准备好了一批特务,专门监视张国焘的日常工作和生活。

抵达重庆后,张国焘满心期待,心想自己怎么也能混个管理层,就算是与戴笠平起平坐,他也是有资格的。

没想到,戴笠安排的工作让他大跌眼镜:国民党特种政治问题研究室。

张国焘一时间搞不清楚,这个部门是干什么的,听了半天他才明白,奶奶的!这不就是当国民党的特务嘛!

想当年,自己也曾是个高级领导层,现如今竟然沦为特务——张国焘闷闷不乐。

戴笠见此便开始“画大饼”,表示张国焘初来乍到,先从“基层”做起,多了解一下工作再说。

张国焘一听,此番话多少有些道理,便接受了这个岗位。

当惯了“领导人”,张国焘怎么可能甘心当特务呢?

他想出了一个“升官发财”的“好点子”。

张国焘找来戴笠,表示自己作为红四方面军的曾经的领导,如果去策反肯定能成功。

戴笠半信半疑,心想着就算失败了,也没什么损失,便让张国焘暗中实施他的计划。

张国焘叛逃后,中央立即开除了他的党籍,他投身敌军的消息人尽皆知,怎么可能还会有人听他的呢?

策反红军的计划以失败告终,张国焘却中了戴笠的“计”。

戴笠借此机会大发雷霆,不仅撤销了张国焘的职务和待遇,连小洋楼和专车都没有了。

在戴笠这里失去了一席之地后,张国焘终于遇见了一位赏识他的“贵人”。

对方与张国焘是北大校友,久仰他的大名,立即给他开出高官厚禄,邀请他担任“中统对共斗争设计委员会”的主任兼秘书。

张国焘心中窃喜,“哈哈!好你个戴笠!此处不留爷,自有留爷处!”

但是……一个叛徒,无论走到哪里都不受待见。

在中统的日子并不好过,连特务都看不起张国焘。

他们经常当着张国焘的面,冷言冷语,更有甚者还曾当面侮辱他。

张国焘十分郁闷,不仅被同事排挤,工作上也一筹莫展。

昔日的张国焘,他掌握的共产党情报早已“过时”,他叛逃后,红军立即做出了应对措施。

张国焘每天上班便是读书看报,再无实质性的工作可言,仿佛他来中统工作就是一个笑料。

1946年,张国焘终于有了一份“正经”工作:江西善后救济署署长。

没想到,命运再一次捉弄了他。

张国焘本就是江西人,这次“衣锦还乡”,他得意极了,本以为终于能够施展拳脚了,却发现他的顶头上司是他的“昔日旧敌”——王陵基。

红四方面军进攻川北时,曾把国民党打得落花流水,当时张国焘是红四方面军的领导人,而王陵基则是川军师长。

因不敌红军,王陵基差点让刘湘枪毙,现如今,当年的对手却成了自己的下属,简直是风水轮流转!

王陵基怎么可能,会给张国焘好脸色呢?

得知张国焘抵达江西后,王陵基立即摆了一桌“鸿门宴”,为张国焘“接风洗尘”。

张国焘天真地以为,现如今大家同处一个战营,昔日恩怨一笔勾销。

宴席上,王陵基举杯致欢迎辞,气氛却逐渐“跑偏”。

面对王陵基的阴阳怪气,张国焘饭也不吃了,冷脸离席。

本以为在宴席上已经受尽了侮辱,没想到王陵基的“复仇行动”还没有结束。

张国焘走马上任后,王陵基处处给他穿小鞋,使得他的工作根本开展不下去。

才到江西两个月,张国焘就坚持不下去了,不管是共产党还是国民党,他都混不下去了,干脆辞了职。

叛逃后,张国焘受尽了讥讽与嘲笑,这一切都是他咎由自取。

可以说张国焘的一生高开低走,一副好牌却被他打得稀烂。

1953年,张国焘早已移居香港,为何又会给毛泽东写信?

信中到底写了什么内容,使刘少奇看后表示坚决让他深刻检讨?

张国焘“弃官从文”以后,在上海创办了《创进》周刊。

虽说他在国民党“窝里”没少受委屈,也因为混不下去脱离了其中,但是在这本周刊里,张国焘还是大肆宣传了“反共”思想。

1948年,国民党见大局已定,开始准备退路。

蒋介石跟许多高级将领纷纷准备好金银细软,准备逃往台湾。

这时,张国焘也蠢蠢欲动,他怕全国解放后,共产党要与他“秋后算账”。

早就脱离了国民党队伍,大难临头时,张国焘却又想到了“为党国效忠”。

他找到了毛人凤,商量举家移居台湾的详细事宜。

蒋介石本就多疑,对于叛徒更是不会相信。

他早就跟毛人凤叮嘱过,不让“中共叛徒”一起去台湾。

毛人凤经不住张国焘的百般恳求,还是打电话请示了蒋介石。

没想到,蒋介石在电话里破口大骂:“这都什么时候了!还管这些墙头草做什么!让他们听天由命去吧!”

毛人凤面露难色,便把蒋介石的话“润色一番”。

“我跟蒋委员长请示过了,他考虑你深入敌军多年,比较适合留在大陆,做后续的潜伏工作。”

张国焘仿佛五雷轰顶,他万万没想到,自己最后会落得“弃子”的下场。

指望国民党是不可能了,张国焘幡然醒悟,他要自救!

他厚着脸皮到处求爷爷、告奶奶,终于花重金买到了去台湾的机票。

到了台湾以后,张国焘还曾找过国民党安排工作,可根本没有人搭理他。

为了生计,张国焘想把《创进》继续办下去,却遭到了国民党的反对。

其实,当年这本周刊早在上海就无人问津、收入惨淡,倒闭是早晚的事。

眼见工作、住房都无人安排,张国焘只好用自己的积蓄在台湾租了一个房子。

结果,一家人没住几天,遭到了国民党“征收”,张国焘生气理论,却被挖苦:

“别以为你还是什么狗屁领导,有本事找‘共匪’去!”

第二年,张国焘便搬离了这个“伤心地”,移居香港了。

到了香港后,张国焘心如死灰,他知道自己到哪都是“狗都嫌”的结局,便隐姓埋名,化名张凯音。

这个名字取自他的字“恺荫”,直到晚年客死他乡,都是这个名字陪伴着他。

安定下来后,张国焘找到了一份报社的工作,赚点微薄的薪水。

一群第三势力的人关注到了张国焘,他们臭味相投、一拍即合,创办了《中国之声》。

也许,张国焘只能靠着手中的笔,抒发心中的愤懑与委屈,没想到好景不长,他们因利益问题分道扬镳。

1950年,张国焘“跟风”买卖黄金,没想到血本无归。

前半生搞政治搞得一塌糊涂,后半生搞文字工作也搞不出什么名堂,做生意更是赔得“裤衩”也不剩了。

一家人过得十分拮据,仅仅靠着大儿子一个人的薪水支撑着整个家庭。

妻子外出打工时,又不幸摔伤了髌骨,可谓是雪上加霜。

眼看香港也混不下去了,台湾也不欢迎他,张国焘和妻子不禁产生了一个想法:回大陆。

如何联系大陆?回大陆会不会惨遭“制裁”?张国焘一时难以抉择。

通过自己在出版社的关系,张国焘联系到了新华社驻香港分社的记者,希望记者帮自己转交一封信。

记者跟报社领导请示后,同意了张国焘的请求。

这一天晚上,张国焘深思熟虑后便开始动笔,写下了这样一封信:

“毛泽东主席、刘少奇书记、周恩来总理,你们好!

新民主主义革命的胜利和新中国的成立,使我终于看清党中央领导才是正确的选择。

这些年,我经常反思、愧疚,不知道是否还有机会与大家共事,我会用实际行动赎罪。”

张国焘怀着忐忑的心情,将这封简短的信放在没有封口的信封里,交给了这位记者。

中央是否会原谅他?自己又会遭到什么“批判”,张国焘心中没有一个确切的答案。

一个月后,张国焘接到了刘少奇的回复。

“如果张国焘愿意改过自新,中央是欢迎的,但他必须对当年自己的行为做出深刻检讨。”

按理说,当年张国焘作恶多端、罄竹难书,只是写个保证书,检讨一下自己曾经犯过的错误,表示今后改过自新的决心,这并不是一个过分的要求,甚至有些“判的轻了”。

可张国焘不知道为何原因,打了“退堂鼓”——他以身体不好为由,搁置了回大陆的计划。

1958年,张国焘见到大陆搞生产搞得如火如荼,又萌生回乡的想法。

这次,张国焘托人表示,自己愿意为党中央做事,并让中央给他批点生活费。

这件事反映到了毛主席那里,毛主席表示,如果张国焘能切断与美国的联系,可以考虑申请一笔费用,供他在香港生活。

原来,早在1953年,美国中央情报局就联系到了张国焘,希望用高价收购共产党领导人的情报。

不管是作战风格还是性格爱好,只要张国焘能提供,就有钱拿。

张国焘面对美元的诱惑,不禁“倾尽所有”,毛泽东、刘少奇、周恩来,这些我党最高领导人的情况,被张国焘和盘托出。

党中央早对张国焘的情况有所了解,不仅没有追究,还同意考虑张国焘的生活费问题,唯一的要求,便是张国焘与美方切断联系。

只可惜,美元的诱惑太大了,张国焘这次又选择站在党中央的对立面。

美国的情报经费只是解决了一段时间的困顿,在张国焘把肚子里的墨水,都倒干了以后,便被美国无情地“抛弃”。

后来,张国焘与妻子投奔儿子,移居加拿大多伦多。

1979年12月3日,张国焘逝世,享年82岁。

临死前,张国焘也未得善终。

他因中风差点丢了性命,痊愈后因偏瘫生活不能自理。

入住加拿大的养老院后,因天气寒冷、护士没有及时巡房,张国焘活活冻死在异国他乡。

去世后,张国焘被安葬在多伦多公墓。

墓上刻着他的化名:张凯音。