近年来,随着移动支付的普及和扫码支付的广泛应用,乱扫码行为逐渐增多,导致了个人信息泄露和侵权问题的出现。针对这一问题,国内相关案例已经开始宣判,给同行带来了警示。

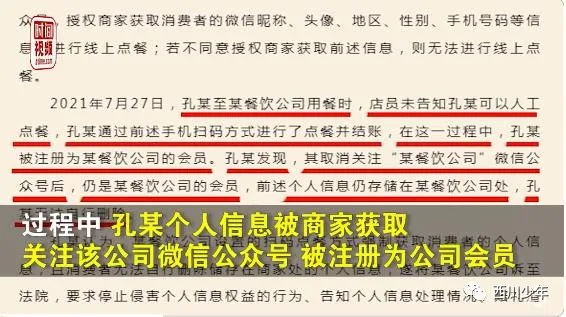

根据北京市第三中级人民法院的官方公告,某顾客在某餐饮公司用餐时,店员未告知可以人工点餐的方式,但事后该顾客被注册为该餐饮公司的会员。即使该顾客取消关注后,个人信息仍然停留在该餐饮公司的系统中无法删除。因此,该顾客将对方告上法庭,并最终获得法院宣判,要求对方删除其个人信息并赔偿5000元。因此构成了侵权行为。法院判决某餐饮公司停止侵害孔某个人信息权益的行为,删除收集的孔某个人信息,并向孔某书面赔礼道歉,还要赔偿孔某的公证费用。

北京市第三中级人民法院在审理过程中认为,个人信息的处理包括个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供和公开等环节。根据《中华人民共和国民法典》第一千零三十五条的规定,处理个人信息时应当遵循合法、正当、必要的原则,不得过度处理,并需获得个人或监护人的同意。

对于类似情况,法官提醒餐饮行业,在设置扫码点餐程序时,应以实现点餐目的、提升服务质量为目标,不得超出必要范围强制获取消费者的个人信息,否则将承担相应的法律责任。同时,个人信息保护不仅要求个人自身维权意识的觉醒,也需要社会各方共同筑牢法治观念。餐饮行业在提供扫码点餐服务时,应遵循合法、正当、必要和诚信原则,严格把握处理消费者个人信息的范围,尊重消费者的知情权和决定权,依法处理个人信息,以实现消费者安全、放心地使用扫码点餐服务,并促进行业的服务升级。这也是在法治轨道上平稳推进信息化社会发展,并平衡数字化发展和个人信息保护的要求。

许多网友看到这一案例后纷纷表示,需要对乱扫码行为进行整顿。目前,强制要求扫码留下个人信息的情况太多太普遍,已经引起了广泛关注。保护个人信息安全是一项重要任务,相关企业和机构应该加强管理和规范操作,确保个人信息的合法、安全使用,并避免侵犯用户权益,进一步维护社会的公平正义。同时,个人在使用移动支付时也要提高警惕,自觉保护好自己的个人信息。

个人信息泄露是一项严重的数据安全问题,对于商家而言,必须采取适当的措施来保护顾客的个人信息。如果商家的数据安全措施不当,导致顾客的个人信息被获取,并且顾客因此遭受了经济损失或其他损害,商家应该负有相应的法律责任。

赔偿金额的确定应当根据实际损失以及相关法律法规进行评估。在这个例子中,商家提供给顾客的赔偿金额为5000元人民币。然而,具体的赔偿额度可能会受到多种因素的影响,例如个人信息泄露的严重程度、顾客遭受的实际损失以及法律规定的赔偿标准等。

网友普遍认为这种情况很常见可能是因为个人信息泄露事件在现代社会中确实存在普遍性。为了应对这个问题,商家应该加强个人信息保护措施,包括但不限于加密存储、严格控制权限、合理使用和共享个人信息、建立安全的网络环境等。

同时,政府和相关机构也需要完善数据保护法律法规,加强对商家的监管和执法力度,以确保个人信息的合法使用和保护。此外,顾客也应当提高个人信息保护意识,避免随意透露个人信息,以减少个人信息泄露的风险。