2002年,西气东输工程上马,但核心技术受制于人,西方国家对华技术封锁,成为中国发展的巨大阻碍,每天2亿专利费,通用电气高管的嚣张言论,深深刺痛了中国人的心。

9个月后,中国造压缩机横空出世,通用电气黯然撤出中国市场,曾经的技术霸权被彻底打破,中国完成了从受制于人到技术反超的华丽转身。

到底是谁做出了如此骇人惊闻的成就?又是如何用如此短的时间攻克了美国垄断了50年的核心技术?

每天2亿专利费

2001年,中国加入世贸组织,这标志着中国在国际合作上迈出了重要一步,也迎来了发展的新机遇,然而,伴随机遇而来的还有挑战。

在全球化的背景下,中国缺少核心技术的问题限制了中国的发展,更让人感到困难的是,西方国家在技术上对中国进行限制,并且试图利用市场优势来控制中国。

长痛不如短痛,为了应对这些挑战,中国必须从根本上解决能源问题,于是启动了一项重要的能源项目,那就是西气东输工程。

这条能源运输大动脉,目标是解决中国能源供应不足的问题,调整能源使用结构,同时推动各个地区共同发展,重要性不言而喻。

然而这项工程规模庞大且复杂,对相关技术提出了极高的要求,特别是在天然气长距离输送的关键设备——压缩机技术方面,中国遇到了很大的难题,需要攻克技术瓶颈。

压缩机堪称天然气长途运输的“心脏”,作用至关重要,但当时,高精度压缩机的生产技术被少数西方企业垄断,对我国的能源安全造成潜在威胁。

在谈判桌上,这些公司仗着自己独有的市场地位,向中国代表提出了价格很贵的专利费用和各种严厉的要求,因为他们清楚当时的中国没有自主推动工程前进的能力。

美国通用电气的高管甚至嚣张放话:“要么每天交2亿专利费,要么你们就自己想办法!”这不只是想多赚钱,更是仗着技术优势欺负人,深深刺痛了无数中国人的心。

九个月的奇迹

面对西方的技术壁垒和高昂的价格,沈阳鼓风机集团感受到了空前的压力,过去长期依赖国外进口,自身缺乏关键技术,导致沈鼓集团的生存发展受到限制。

这种局面也影响了技术团队的士气,对国外技术的畏惧心理逐渐蔓延开来,要打破困境,沈鼓集团必须迎难而上,突破技术封锁。

自主创新成为沈鼓集团的唯一出路,只有掌握核心技术,才能真正摆脱受制于人的局面,然而由于科研经费不多,实验设备也不够好,情况变得更加困难。

但是,就在这个紧要关头,崔连顺带领着技术团队站了出来,这意味着,即便面临种种不利因素,他们也必须克服困难,实现技术突破,这对团队而言是一项艰巨的挑战。

崔连顺是一位杰出的女性工程师,由于她在大型压缩机叶轮方面拥有丰富的研究经验,她被认为是最适合领导这项艰巨任务的人选。

尽管压力巨大,并且外界也存在一些质疑的声音,崔连顺和她的团队表现出了钢铁般的意志和坚定的决心,她没有丝毫退缩,毅然接受了挑战。

从此之后,团队陷入没日没夜地投入工作,实验室总是灯火通明,崔连顺的丈夫回忆说,他给妻子送饭的时候,经常看到她伏在显微镜前小憩,手里还拿着冰凉的烧饼。

她如此专注,甚至在短暂休息时都不愿放下手头的工作,为了科研,她几乎把所有的时间都献给了实验室,这就是在短短9个月时间完成奇迹的原因。

然而,技术攻关的道路异常艰难,就像穿行在布满荆棘的丛林中,叶轮是压缩机的心脏,但它的制造技术非常复杂。

尤其是“三元叶轮”要求在极高的转速下保持精确平衡,任何微小的偏差都会导致问题,容错率极低,这种长时间高精度的专注,一般人根本无法坚持。

有的团队成员面对巨大的挑战,感到前途渺茫,甚至开始怀疑技术瓶颈无法突破:“美国人是不是给我们下了咒?”

好在面对困境,崔连顺什么也没说,只是用自己的行动表示,就算是对方下了咒,那么这个咒她也要亲手打破。

他们决定从材料方面寻求突破,通过优化低温锻造技术,成功解决了钢材强度的问题,扫清了叶轮制造道路上的障碍。

紧接着,他们转战涡轮凹槽的雕塑,这同样是个难题,为了让形状完美无瑕,团队成员查阅了大量的资料,并做了数不清的实验。

失败是常有的事,但大家没有因此灰心丧气,反而越挫越勇,37个报废的叶轮原型,记录了他们坚持不懈的努力,也体现了他们追求完美的坚定决心。

2003年春天,内蒙古的一处试验场地,环境恶劣,风沙很大,崔连顺穿着厚厚的军大衣,神情专注地盯着高大的压缩机组,这已经是第108次试验,结果至关重要。

西气东输工程已经延期两个月,时间就是金钱,“启动!”随着指令发出,地面开始震动,仪表盘上的指针快速跳动,叶轮的转速超过了预定值,设备发出尖锐的噪音。

转速飙升,挑战着设备的极限,每一个数据都牵动着崔连顺的心,这次测试的成败关乎整个项目的进展,甚至可能影响整个国家能源战略的实施。

然而试验并非一帆风顺,别看机器只是短短坚持了10秒,却几乎耗尽了崔连顺全身的力气,好在她的坚持终于换来了回报。”

此时的她承担着巨大的风险,不仅关乎她的工作,更关系到中国压缩机技术的发展前景,好在10秒过后,机器设备平稳运行,现场瞬间安静,接着爆发出热烈的欢呼。

然而此时的崔连顺几乎无法听到欢呼,只记得自己无力地坐在沙地上,捡起一块发烫的戈壁石紧贴面颊,过去九个月的辛劳与压力,此刻都变成了激动的泪水。

技术反超的时代

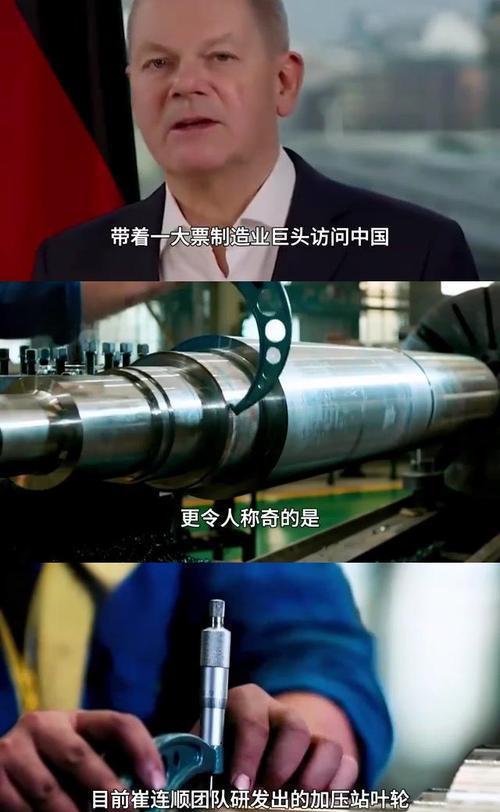

首台国产压缩机正式启用,过去高价售卖产品的通用电气公司也派人来考察,就想看看是否技术外泄,结果外国专家仔仔细细观察机器,却最终一无所获。

此后,崔连顺带领的团队研发的叶轮技术非常厉害,不仅在国内的西气东输工程中发挥重要作用,还成功打入国际市场。

沈鼓集团的展厅里,编号为38的叶轮原型被精心保存,上面布满了岁月的痕迹,见证着中国科技工作者坚韧不拔的拼搏精神。

当年,研发团队条件艰苦,常常吃着简单的窝头搞研究,如今,他们已经培养出上百名优秀的工程师,有的成为技术精湛的“大国工匠”,有的成为大学里的博士生导师,但他们始终记得那段艰苦的时光,牢记崔连顺的教导:“饿肚子时,窝头比蛋糕实在。”

结语

从最初的“两弹一星”到后来的神舟飞天、蛟龙入海,每一次突破都体现了中国科技发展的艰难和挑战,好在每一次我们都成功超越了自己。

现在,我们又在人工智能和芯片研发等领域奋力前进,中国科技的每一步都在书写自强不息的故事,所以,无论是关税战还是什么战,我们从来就不懂得害怕,因为这是刻在骨子里的,不是吗?

信息来源:

央视网2013-11-07《大国重器 第二集 国之砝码》

中国轻工业网2013-12-04《中国经济年度人物30名候选人出炉 轻工人才辈出》