要是你既没钱又没啥人脉,特别想努力改变自己的人生,可老是没啥成效,先别着急哈。

好好琢磨琢磨接下来我阿胖要跟您分享的 3 句话,这可比好多钱都重要呢!

我可真没吹牛,这 3 句话背后所体现的思维认知,能直接让咱们的思考和行为习惯发生改变,朝着好的方向发展!

写作这方面,我坚持每天写都 5 年啦。

成长这块呢,我也有点经验,让我在一年多的时间里,从每个月挣 3 千变成月入 3 万多。

上面说的这些,都是我在没钱没人脉的时候做到的。

另外,这 3 句话我还融入了巴菲特的智慧。

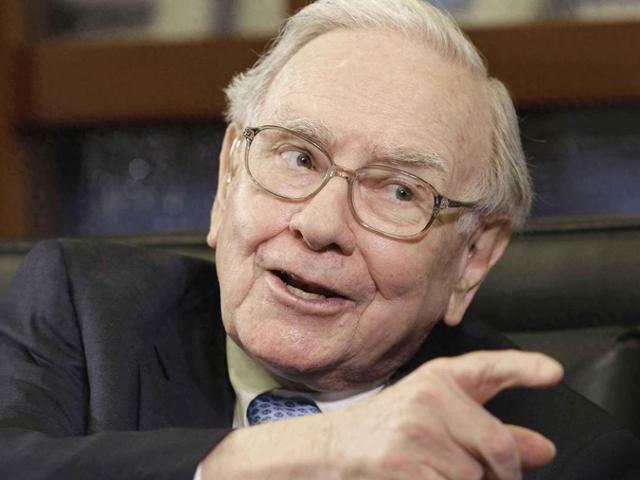

巴菲特大家应该都熟悉吧?之前的内容里,我阿胖经常讲巴菲特的智慧,都介绍过好多回了。不过为了给朋友们省去找之前文章的时间,我还是简单跟您说一说他的成就。

他长期在福布斯富豪榜上有名,而且在不到 50 年的时间里,创造了把 500 美元变成 720 亿美元的创富奇迹。

不多啰嗦啦,分享开始!

第一句:别盯着远处的金山,先捡脚下的硬币

第一句:别盯着远处的金山,先捡脚下的硬币传统观念鼓吹 "要赚大钱就得抓大机会",于是无数人盯着风口项目、内幕消息,期待一夜暴富。但巴菲特的观点却像一盆冷水:当你既没资本又没人脉时,最大的陷阱就是沉迷 "宏大叙事",真正的破局点藏在那些 "看不起、不愿做、不屑想" 的微小确定性里。

他说:"我 6 岁开始卖可乐,10 岁在加油站打工,20 岁前做过 50 多种小生意,这些小事教会我:财富的本质是无数个确定的 1%的叠加,而非一次不确定的100%的豪赌。"

从行为经济学角度看,丹尼尔・卡尼曼的 "前景理论" 指出:人在面对不确定性时会高估小概率事件,这正是人们跟风炒作的心理根源。

其实在资源有限时,应聚焦胜率超过 70% 的 "低风险小机会",通过重复积累形成复利效应。

就像滚雪球原理,最初的 "雪核" 可能只是一片雪花,但只要找到长长的坡(足够的时间)和湿湿的雪(持续的确定性),就能越滚越大。

1940 年代,10 岁的巴菲特在祖父的杂货店打工,别人嫌整理货架、给顾客送货是 "没前途的小事",他却发明了 "效率记账法":把常用商品按销量排序,记录顾客的购买周期,甚至能提前预判哪些商品需要补货。

这些细节让他拿到比同龄孩子高 30% 的奖金,更重要的是培养了 "从细节中找规律" 的商业直觉。

后来他收购喜诗糖果,正是通过分析 "每块巧克力的成本与复购率",将这家区域品牌打造成年利润过亿的企业。

现实中,"看不起小事" 的心态正在吞噬无数人的财富可能。

刚毕业的年轻人嫌弃基层岗位,只想进大厂拿高薪,却忽略了基层工作中隐藏的行业认知积累。

创业者一谈项目就是 "颠覆行业"" 千亿市场 ",却不愿花时间研究" 如何让第一个客户满意 "。

投资者天天盯着涨停板,却不愿花精力分析 "身边哪家餐馆生意越来越好"。

而那些真正逆袭的人,都在践行 "小处着手":有人靠在小区帮居民代收快递,积累起创业的启动资金;有人通过持续写书评,最终成为出版社的签约作家。

不要进入了了小事看不起,所以不行动,大事做不到,所以行动不了的状态中

怎么行动起来呢?

1、建立 "微小机会清单":每天记录 3 件 "自己能做且确定性高" 的小事(如:帮邻居代买生鲜、投稿小文章)。

2、计算 "单利价值":对每个小机会估算 "投入时间 / 收益比",优先选择 "每天花 1 小时,月收益稳定在 500 元以上" 的事。

3、打造 "最小闭环":从 "获客 - 交付 - 复购" 三个环节完善小生意。

4、拒绝 "完美主义":先完成再完善,比如想做自媒体,不要等买齐设备、学完所有剪辑技巧,先用手机拍第一条 1 分钟视频发出去。

第二句:人脉的本质是价值互换,没人脉时就先成为行走的价值体

第二句:人脉的本质是价值互换,没人脉时就先成为行走的价值体社会上流行 "人脉决定财脉" 的说法,于是很多人热衷于参加高端饭局、花钱买人脉群,却发现加了无数好友,依然没人愿意合作。

巴菲特的洞见撕开了真相:所谓人脉,本质是 "价值等价交换",当你毫无价值时,认识再多牛人也没用;反之,当你能持续输出独特价值,资源会主动向你靠拢。

他说:"我 25 岁时没什么人脉,但我能给合作伙伴带来别人没有的企业估值能力,这就是我的入场券。"

社会学家马克・格兰诺维特的 "弱连接理论" 指出:真正能带来机会的不是亲密朋友(强连接),而是那些 "有价值但不熟悉的人"(弱连接),但建立弱连接的前提是你拥有 "可被利用的价值"。

从经济学角度看,人脉本质是一种 "社交资本",而资本的积累需要 "价值储备"。

就像银行不会给没有存款的人贷款,优质人脉也不会青睐没有价值的人。

1950 年代,巴菲特在格雷厄姆的投资公司工作时,主动整理出一套 "企业财务分析模板",能快速计算出股票的内在价值。

这个能力让他在投资圈小有名气,后来当他自立门户创办合伙公司时,连从未谋面的投资者都愿意把钱交给他 —— 因为他们知道,巴菲特的 "价值分析能力" 能带来超额回报。

这就是 "先成为价值体,再吸引人脉" 的典型案例。

生活中那些抱怨 "没人脉" 的人,往往陷入两个误区:

第一:只做 "人脉索取者",加了别人就直接开口求介绍客户、求内推,却没想过自己能提供什么价值。

第二:价值过于宽泛,自称 "什么都能做",反而让人觉得 "什么都不精",无法形成记忆点,而聪明人都在打造 "独特价值标签"。

说一些落地的方法,给大家有一个更正确的建立人脉的行动。

1、挖掘 "差异化价值":问自己 "在哪个细分领域,我的能力比 80% 的人强?"(如:Excel 数据可视化、宠物行为训练、二手奢侈品鉴定)。

2、打造 "价值展示窗口":在自媒体平台,持续输出与细分价值相关的内容(每周至少 2 篇 / 条),比如写行业干货文章、拍技能演示视频。

3、设计 "低门槛价值交换":给潜在人脉提供 "轻量帮助",如给创业者分享《10 个高效获客渠道》电子文档,给职场新人修改简历,用小价值建立连接起点。

第三句:财富的终极杠杆是时间,熬不住孤独就守不住繁华

第三句:财富的终极杠杆是时间,熬不住孤独就守不住繁华简单来说,就是用长期主义对抗浮躁世界

在 "短平快" 的互联网时代,"30 岁前财务自由" 的口号甚嚣尘上,催生出无数急于求成的焦虑者。

但巴菲特的财富神话恰恰建立在 "反速度" 的哲学上:他 99% 的财富是 50 岁后赚到的,96% 的财富是 60 岁后赚到的。

当你没钱没人脉时,最宝贵的资本不是即时变现的能力,而是 "熬下去" 的耐心,时间会放大微小的优势,稀释巨大的困难。

金融学中的 "复利公式" 揭示:财富增长的核心是 "时间 × 收益率",即使每年只赚 15%,坚持 30 年也能获得 66 倍回报。

行为心理学的 "延迟满足实验" 表明:能为长远利益放弃即时享乐的人,在未来更可能获得成功。

巴菲特的 "护城河理论" 同样适用于个人成长:时间就是构建护城河的砖石,持续在一个领域深耕,会让后来者难以超越。

1965 年,巴菲特收购伯克希尔时,这家纺织厂濒临破产,股价仅 19 美元 / 股。但他没有急着转型,而是用 20 年时间慢慢清理低效资产,将铁路等优质资产注入,最终让伯克希尔成为市值超 7000 亿美元的巨无霸。

他的投资组合中,持有可口可乐 33 年、苹果 8 年、比亚迪 14 年,用时间换取企业成长的红利。

在 "快消时代",人们容易陷入 "速胜陷阱"。

比如写了 3 篇文章没爆款,就放弃自媒体。

创业半年没盈利,就认为项目失败。

学了两个月编程没找到工作,就放弃技术赛道。

而那些笑到最后的人,都在默默与时间做朋友:有人坚持 5 年在小区摆摊卖早餐,攒下第一桶金开了连锁门店;有人用 10 年时间研究紫砂壶工艺,从学徒成为国家级工艺大师。

怎样更好的成为时间的朋友呢?

1、建立 "十年坐标系":做任何决策前,问自己 "这件事在 10 年后会产生什么影响?",如:每天花 1 小时学习英语,10 年后可能获得跨国际合作机会。

2、设置 "反焦虑闹钟":当产生 "我怎么还没成功" 的焦虑时,提醒自己 "巴菲特 30 岁时资产仅 100 万美元,换算到今天约 600 万美元,也没实现财务自由"。

3、记录 "时间勋章":每月记录一次 "持续做了 XX 天的事"(如:写作 100 天、健身 200 天、研究某行业 300 天),用具体数字对抗虚无感。

4、选择 "时间友好型" 赛道:优先从事 "越老越值钱" 的工作(如:医生、律师、心理咨询师)或 "可积累型" 事业(如:自媒体、专利技术)。

我是阿胖,靠读书、写作爆发式成长,一年多的时间从月薪3千到月入3万,分享我的成长思考,助你打破人生迷茫,少走10年弯路