1953年某日,贺子珍在上海湖南路262号的居所中特意打扮了一番,清晨便站在门前,满怀期待地等待着从江西来的同乡。

贺子珍见到前方走来一个小男孩,内心的情感瞬间爆发,她毫不犹豫地上前紧紧抱住了他。

她立刻意识到,眼前这个孩子正是她多年寻找的儿子毛毛,也就是毛岸红。

【至暗时刻的分别】

1928年年初,贺子珍与毛泽东在井冈山确立了革命伴侣关系。

在袁文才的热情安排下,大家简单聚了聚,炒了几道菜,气氛轻松愉快,没有繁复的仪式,也没有盛大的宴席,就这样简简单单地庆祝了一番。

1932年11月,贺子珍在福建长汀的福音医院分娩,傅连璋亲自为她接生,生下了一名男婴。当时,毛泽东在事业上接连遭遇不顺,家中新生命的到来无疑为他带来了极大的慰藉。

这孩子长得特别标致,五官端正,眼睛大大的,简直跟他爸一个模子刻出来的,聪明又懂事。

毛泽东为儿子取名为毛岸红。每次到医院看望,他总是满怀疼爱,轻轻抚摸、亲吻孩子。当孩子进入梦乡时,毛泽东便默默守在一旁,静静陪伴。

贺子珍生完孩子后不幸染上了疟疾,考虑到婴儿的健康,毛泽东在返回瑞金后,特意安排人找了一位奶妈来照顾孩子。

奶妈来自江西,当地人有个习俗,喜欢给小孩起个“毛毛”的小名。

毛泽东和贺子珍也跟着奶妈的叫法,把毛岸红称作“小毛毛”。

小毛毛是毛泽东和贺子珍六个孩子里唯一一个由父母亲自抚养的。

毛泽东结束工作回到家中时,常像寻常父亲一样,趴下身子让毛毛骑在背上,陪孩子嬉戏。他总爱打趣道:“毛毛名字里比我多一个‘毛’字,将来一定比我强。”这种亲昵的互动展现了伟人作为普通父亲的一面,他对孩子的期望也通过幽默的方式表达出来。

小毛毛很乖巧,每当毛泽东外出直到天黑还没回家,他总会在门口等待父亲归来。

小毛毛肚子饿了,常常模仿妈妈的口吻说:“我不饿,等爸爸回来一起吃。”

然而,这种和谐美好的局面并没有持续太久。

1933年9月,由于第五次反“围剿”失利,红军遭受了严重打击,最终不得不开始长征。

在长征的艰难征程中,由于路途险阻,两岁多的毛毛与许多红军战士的孩子一样,未能随行。毛泽东与贺子珍经过讨论,决定将毛毛托付给仍在苏区继续进行游击斗争的毛泽覃及其妻子贺怡照顾。

出发前一天晚上,贺子珍忙着用旧军装和棉花,亲手给儿子做了一件小棉袄。这件棉袄后来成了毛毛和父母之间唯一的联系物品。

随着战局急转直下,红军根据地失守。毛泽覃担心儿子遭遇不测,暗中安排警卫员将孩子送往一户农家寄养。

1935年4月25日,毛泽覃带领的红军部队在黄膳口红林山遭遇国民党“进剿”部队的围困,最终他不幸阵亡。

没过多久,那名警卫员也不幸阵亡了。

毛泽覃及其随行警卫的遇难导致毛毛的真实身份成为一个未解之谜。

【唯一的线索】

1949年,经过长期艰苦卓绝的斗争,中国革命取得了决定性胜利。以毛泽东为首的领导集体从西柏坡成功抵达北平,标志着新中国即将诞生。这一重要时刻不仅象征着革命事业的最终胜利,也为建立人民共和国奠定了基础。

在动荡的年代里,他的家庭遭受了巨大打击,六位至亲相继离世,就连自己的孩子们也在混乱中失散。在众多亲人中,毛毛是唯一一个还有可能生还的。

5月,贺怡在前往江西之前,专程到北平的香山双清别墅拜访了毛泽东。

为了满足毛泽覃的遗愿,同时也为了缓解毛泽东与贺子珍对儿子的思念,她向毛泽东建议为他和姐姐寻找小毛毛。

毛泽东提到:“由于特殊的历史背景,我们曾将子女托付给普通百姓抚养。在战乱时期,这些百姓将我们的孩子视如己出,含辛茹苦地将其抚养成人。如今国家已经解放,生活条件改善了,我们却要强行把孩子接回,这样做是否对得起他们多年的养育之情?设身处地想一想,我认为你最好不要再去找小毛毛了。”

尽管毛泽东已经明确表态,贺怡内心依然无法释怀。她始终被自责的情绪所困扰,未能完全放下这份愧疚感。即使得到了领导人的谅解,贺怡仍然感到自己负有不可推卸的责任,这种负罪感一直萦绕在她心头,成为挥之不去的心结。

在长征前夕,毛泽东和贺子珍出于无奈,只得将毛毛托付给毛泽覃夫妇抚养。尽管当时环境紧迫,但考虑到毛毛是毛泽东的亲侄子,这一安排也体现了他们对孩子的重视和信任。

1949年8月,贺怡受命调往中共江西省吉安地委,担任组织部长一职。

11月,贺怡在多年未见的老朋友曾碧漪的陪伴下,根据一些线索,从韶关出发,乘车前往赣南和粤北地区,寻找小毛毛。曾碧漪和她的丈夫古柏都曾担任过毛泽东的秘书。

21日夜晚,贺怡和同伴乘坐的中型吉普车驶入江西泰和县地界。尽管时间紧迫,贺怡并未打算中途休息,坚持让司机继续连夜行驶。

那天晚上十点左右,一辆吉普车开到泰和县凤凰圩的一座木桥时出了事。司机连续开车太久了,精神不集中,没掌握好车子的宽度,结果车子一下子冲进了旁边3米深的水沟里。

贺怡和古一民(曾碧漪之子)在同一事故中不幸身亡,而涉事司机则逃离了现场。

毛泽东在北京得知这一不幸消息后,内心深感悲痛。他的儿子失踪,导致两人为此付出了生命的代价。

古一民和曾碧漪多年分离后刚刚重逢,他是古柏烈士唯一的后代。

毛泽东神情凝重,带着歉意说道:“别找了,就让他留在老百姓中间吧。”

由于贺怡的意外离世,寻找毛岸红的行动被迫中断。她生前掌握的唯一线索也随之消失,使得整个寻人工作陷入了僵局。

【没有争议的革命后代】

尽管毛泽东已经明确表达了自己的立场,但贺子珍在经历了十月怀胎和多次失去孩子的痛苦后,内心依然难以平静。她无法轻易放下这些沉重的记忆,内心的伤痛依旧深刻。

回到国内后,我独自在上海生活,除了李敏偶尔来探望,大部分时间都是一个人。每当空闲时,对儿子的思念之情便越发强烈。

1953年,贺子珍致信江西省省长邵式平,请求协助寻找失散多年的儿子毛毛。

信件中提到:“在瑞金时期,毛泽东同志曾有一个儿子,取名为‘小毛毛’。孩子两岁多时,由于革命需要,毛泽东被迫踏上长征之路,无奈之下将孩子交给留守在苏区的毛泽覃和贺怡夫妇照顾。后来,为了确保孩子的安全,他们又将孩子寄养在当地一户人家。如今,毛泽东思念儿子心切,恳请务必帮忙寻找……”

江西省对此事极为重视,迅速组建了专门寻找毛岸红的工作小组。这个小组由省优抚处的王家珍负责领导。

年仅二十的王家珍精力充沛,头脑敏捷,思维活跃。

经过多方打听和翻阅地方志资料,王家珍在瑞金县叶坪乡朱坊村找到线索。当地一户姓朱的人家在1934年农历九月末收养了一名红军战士的孩子,并给他取名朱道来。

朱道来的养母黄月英至今还珍藏着朱道来小时候穿过的棉袍。这件棉袍是贺子珍在油灯下亲手缝制的,每一针每一线都寄托着她对朱道来的深厚感情和牵挂。

贺子珍读完后激动得流下眼泪,但依然保持冷静,轻声说道:“这孩子真像我的小毛毛。”

她努力平复内心的波澜,向组织提出请求,希望能安排毛毛和其养父母到上海来,她渴望亲眼见到他们。

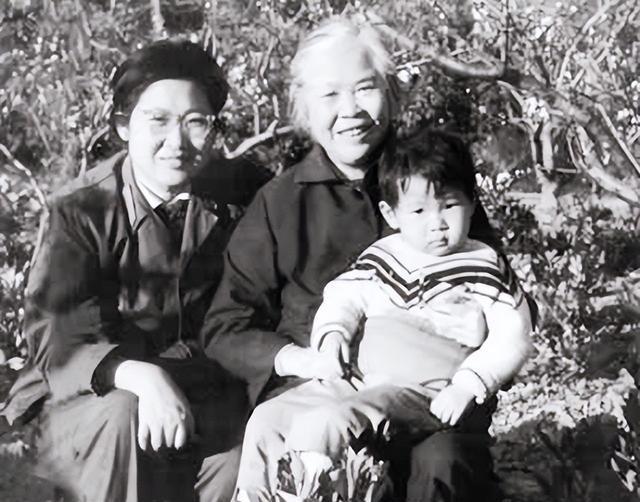

初次相遇那一刻,贺子珍激动得泪如雨下,哽咽得说不出话来。

黄月英随即取出那件陈年的小棉袄,递到贺子珍手中。目睹这一幕,贺子珍内心顿时翻涌起强烈的情感波动。

这件棉袍成了与孩子相认的“唯一凭证”。在那个没有DNA检测技术的年代,信物就是最靠谱的认亲方式。

贺子珍回忆起当初被迫分离的情景,心中涌起对儿子深深的挂念。情绪难以自持,她快步走向男孩,将他紧紧抱住,久久不愿松开。

得知喜讯后,贺子珍立即将这一好消息告知了中南海,期盼能与在京城的丈夫和同志们共同庆祝这令人欣喜的时刻。

刘少奇和周恩来仔细端详朱道来的照片,两人不约而同地点头认可,觉得他酷似青年时期的毛泽东。

周恩来把朱道来的照片递给了毛泽东,毛泽东凝视着照片,沉默良久。

他没法完全确定,不过从外表来看,确实有几分相似。

最终,他慢慢吐露了内心的感受,“这孩子真像毛泽覃年轻时候的样子!”

原本以为一切都会顺利推进,结果却出人意料地发生了转折。

在王家珍开始调查之前,朱月倩已经将朱道来带到了南京。

当年为了革命事业,霍步青烈士不得不忍痛将自己的孩子留在了当地。这种情况在当时并不罕见,许多革命者都做出了类似的牺牲,将个人亲情置于国家大义之后。这种选择虽然艰难,但却是那个特殊历史时期的必然。霍步青烈士的决定,正是无数革命先辈为了民族解放事业而舍弃小家的缩影。他们以大局为重,将革命事业置于个人利益之上,这种精神至今仍令人肃然起敬。

经过长期不懈的努力,在革命取得成功的背景下,相关人员最终在黄月英的住所内成功寻获了失联已久的亲人。

母子相认后,朱月倩立即带着朱道来前往南京。

然而,这种幸福并未持续太久。经过一段时间的共同生活,朱道来并未从生母那里获得预期的喜悦,反而陷入了深深的忧愁和困扰。他写信向黄月英表达了自己的不快乐,最终决定重返江西的故乡。

正是因为这种情况,王家珍才得以找到朱道来。

朱月倩得知这一消息后,自然不会轻易放手。多年分离后重聚本应充满喜悦,但现实却变得复杂,一个孩子竟有两个母亲的身份出现。

每个妈妈都有一颗保护孩子的心,这是再自然不过的事了。

朱月倩一听说朱道来被贺子珍认了亲,立刻火急火燎地赶到中南海,情绪激动地大闹了一场。

华东局意识到这件事的严重性,陷入了两难的境地。

经过漫长的分离,母子终于重逢,这一场景不仅实现了革命烈士的遗愿,也圆满了这个家庭的期待。如此深厚的情感,是绝不允许受到任何伤害的。

经过慎重考虑和反复评估,最终决定由华东局办公厅主任赵尚志负责此事。赵尚志素以稳健著称,具备处理复杂事务的能力,因此被委以重任。

他向江西省省长邵式平详细汇报了事件的来龙去脉,并希望当地政府能够介入,帮助深入调查此事。

最终,贺子珍的立场得到了大量证据的支持。除了那件棉袍作为关键物证外,还有当地居民集体签署的联名信,进一步证实了她的说法。这些证据共同构成了强有力的证明,使她的主张更加可信。

赵尚志心里清楚,无论这件事最后怎么收场,都会惹恼另一位母亲,就像接了个烫手山芋,想甩都甩不掉。

在缺乏DNA检测手段的过去,即便是最有把握的人,也无法完全确定事实的真相。

他犹豫不决,最终决定将情况上报给中组部,随后与“朱道来”和黄月英等人一起前往北京,被安置在中组部的接待处。

最终,必须由领导做出决策。周恩来将这一情况详细汇报给了毛泽东。

毛泽东听完后毫不犹豫地表示:“无论是谁家的孩子,都是我们革命事业的接班人,应该让他回归群众,由组织来安排。”

【39岁去世身世成谜】

根据毛泽东的安排,帅孟奇作为中组部副部长负责照料这个孩子,安排他在北京接受教育。孩子通过努力考入清华大学,完成了学业。不幸的是,他在1971年12月因肝癌去世。

随着时间流逝,许多往事已难以查证,真相逐渐被尘封,成为不解之谜。

在动荡的战争时期,许多爱国者毫不犹豫地投身于革命事业,导致无数家庭被迫分离,许多父母与子女从此再未相见。

无论朱道来的真实背景怎样,有一点是明确的:他属于革命者的后代。他的先辈们为革命事业做出的贡献,应当被后人永远牢记。这段历史不应被遗忘,他们的精神值得世代传承。