【战时的陈昌浩】

红四方面军总指挥徐向前评价合作伙伴陈昌浩:“他是一个很好的人。”

徐帅忆中,多次称赞自己与红军第四纵队伙伴陈昌浩,称其为人实干、能干且手腕高明。

红军众将皆英勇无畏,但在陈昌浩面前皆不敢冒犯,连脾气暴躁的参谋长倪志亮与许世友将军,无论电话或当面,都对陈昌浩恭敬有加。

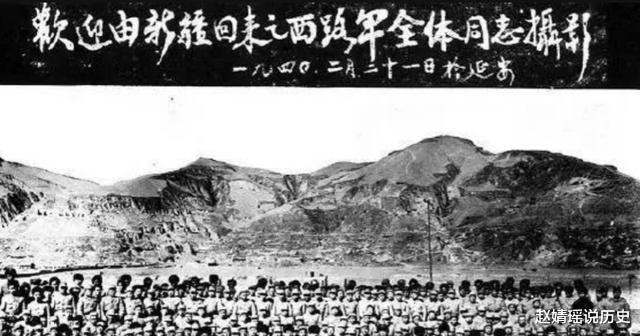

1936年5月,中国共产党启动“西征”。主力为“西路军”,由红四方面军组成,徐向前和陈昌浩在其中发挥重要作用。

进军西部初期,我军连克七营、定边、豫旺堡等重镇。后红军领导层分裂,苏联调整补给地点,导致西路军后续战斗损失严重。

1937年1月初,西路军攻势减弱后,马家军于1月12日起趁机对五军团所在地高台发起猛烈进攻。

军长董振堂率部在敌攻中坚守八昼夜,最终三千余人壮烈牺牲。高台若失,我方将陷入后方困境。

徐向前与陈昌浩迅速决策,下令部队向西返回陕北,终止西进任务。

西撤途中,遭三马军重阻,两万余人队伍被打散。徐向前与陈昌浩扮乞丐,沿路乞讨,历经艰辛,终返回陕北。

陈昌浩抵陕北后,因西进行动失利深感内疚,自觉有负于毛主席,遂决定返回湖北武汉。

徐向前认为毛主席会体谅他们的困境,不会过分责罚。然而,尽管他多次劝说,陈昌浩仍坚持返回武汉,无奈之下,徐向前只能独自返回陕北。

【西路军的问题】

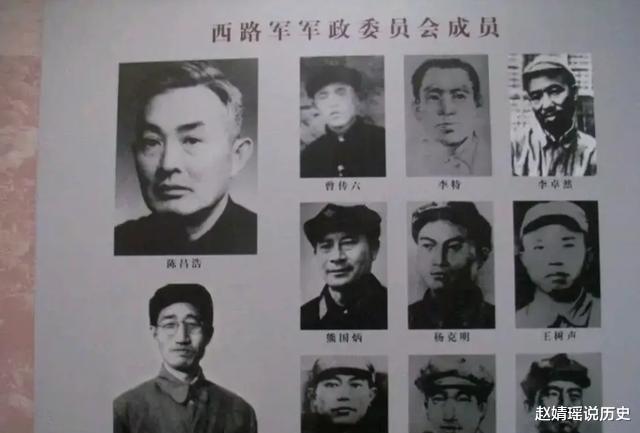

西路军失败,陈昌浩负主责。徐向前虽为总司令,但在政委制度下,陈昌浩为实际决策者,即西路军一把手,徐向前则为二号人物。

陈昌浩指挥西路军时表现不佳,徐帅评价其“犹豫不决,优柔寡断”。

陈昌浩因过往与张国焘的关系及当时的错误决定,背负精神负担。为挽救局面,他从“分裂主义”转变为“盲从主义”。

他告知徐帅,南下问题上,共产国际对四方面军或有异议,唯遵循共产国际与中央意见,方能定四方面军之未来。

他严格遵循中央指示行事,不敢违抗,导致盲目服从,未考虑西线战场实际,做出了一系列错误决定,部分决定明知不可行却仍执行。

陈昌浩在西路战略与长远计划上犹豫不决,未采纳徐帅的正确主张,这种畏缩态度是造成其最终失败的主要原因。

西路军战败后,陈昌浩擅自离队返乡,无论意在重振旗鼓还是暂作休整,此举均属重大失误。

自那以后,他长期流浪,这很大程度上归因于此。

【继续工作】

陈昌浩1937年8月底途经耀县、洛川,最终抵达延安。

洛川会议结束后,陈昌浩途中偶遇彭德怀、徐向前与张国焘,三人皆为该会议参会者。

徐向前元帅忆述,他遵中央命,随周总理赴山西对阎锡山开展统战工作。将离之际,偶遇陈昌浩。

陈昌浩遇见徐向前,深感动容,随即向徐向前详细叙述了此次经历。

徐向前闻言对他说:“党中央一直挂念并寻你无果,今你归来甚好。我将赴山西,望你保重身体,照顾好自己。”

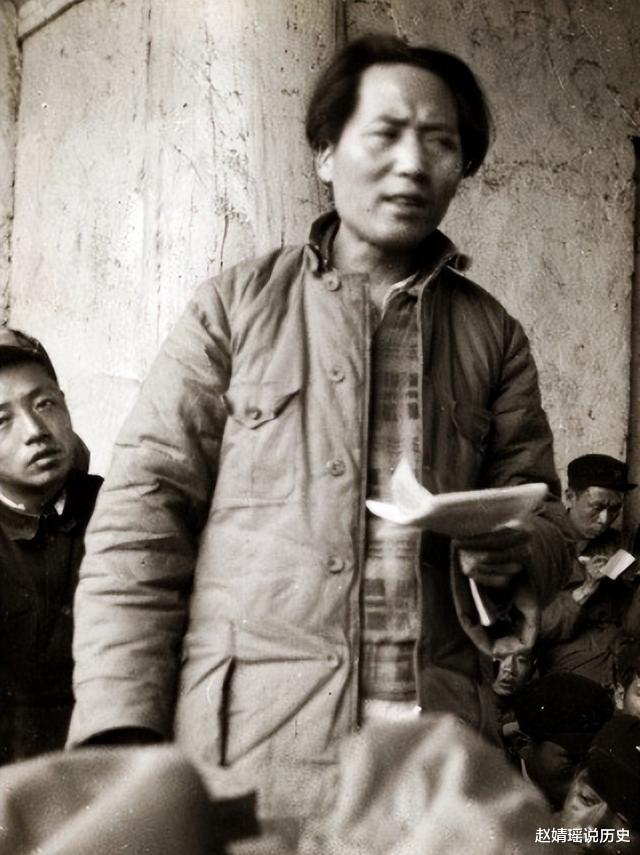

陈昌浩于延安会见了自洛川会议归来的张闻天、毛泽东等高层领导,随后被安排在杨家岭窑洞,正式开启了他的新生活。

陈昌浩初在延安县委宣传部工作,后转至中央宣传部,任宣传科及国际宣传科科长,并兼任陕北公学、抗日军政大学、马列学院的政治教师。

陈昌浩虽有困惑,但作为党内资深领导,工作中仍保持清醒,正确认知自身错误,并下定决心改正。

陈昌浩上任后,延续以往工作风格。虽在中央宣传部任务不重,但他常出席副部长主持的部务会,尽职尽责。

陈昌浩全神贯注于抗日军政大学、陕北公学及马列学院等多所干校的理论学习,将所有精力投入其中。

他理论造诣深厚,擅长搜集国内外文献资料并潜心钻研。仅数月,便能边学习边编教材。其讲演深受红军干部、地下工作者及革命青年知识分子欢迎。

1952年春,陈昌浩终得机会,启程回国。

刘少奇主席至火车站迎接,徐帅破例家中设宴,原红四方面军将领重聚,张琴秋亦在其中。

经历生死离别后,华发渐生的将军举杯庆祝旧部回归,谈笑间依旧沉浸于战火岁月,氛围热烈,逻辑清晰,情感深沉。

陈昌浩对前妻满怀歉疚,并伴有难堪之感。

他紧握张琴秋的手,连道歉:“对不起!”张琴秋摆手示意别再提往事,若心结未解,她不会现身此地。

【为什么不授予军衔?】

1955年9月,中国人民解放军举行首次授勋典礼,红四方面军有元帅1人,大将3人,上将17人获勋。

红四方面军总司令徐向前获“元帅”称号,徐海东、陈赓、王树声获“大将”称号。另有17人被授予将军称号,包括许世友、张宗逊、韩先楚。

红四方面军的重要人物陈昌浩被遗忘,他曾为该军政委。1955年首次授衔时,他未获军衔,建国后仅任中央马列学院副校长一职。

为何陈昌浩麾下猛将众多,却未获新中国军衔?今日,我们应如何审视这位伟大历史人物?

陈昌浩为红四方面军创始人及川陕地区开拓者,但1955年9月未被授予军衔。原因在于他人生中的三大遗憾,这些遗憾成为影响他军阶评定的重要因素。

首先,陈昌浩入党较晚。他1926年加入共青团,并有苏联经历,但直至1930年才成为共产党员,资历相较同龄人有所不足。

陈昌浩西征失败后,擅自离队返回武汉。输赢乃兵家常事,但陈昌浩此举缺乏组织与纪律,属临阵脱逃,构成严重错误。

第三,陈昌浩留苏期间错过了抗战与解放战争两大建功时机。归国时朝鲜战争已毕,无施展舞台,且多年未服役军队,故被安排从事行政工作。

【回乡】

红四方面军强盛时,陈昌浩地位仅次于张国焘,才华横溢。重逢时,他穷困潦倒,向老部下、首长躬身行礼握手,仅致歉,未多言。

这份道歉是对昔日指挥失利、全军溃败的补偿。多年来,陈昌浩内心满怀愧疚与自责。

张闻天曾耐心劝解陈昌浩,但陈仍日日郁郁。1962年偶遇,张闻天问起陈昌浩生活,陈昌浩回应道:“还是老样子。”

张闻天不解,问陈昌浩原因。陈答:“红四方面军多人赴湖北,我乃苦役犯,赴鄂则彼此皆为难。”

张闻天认为陈昌浩过于忧虑,那场战役失败有多重原因,非他一人之过。多年过去,陈昌浩依旧犹豫不决。张闻天不禁问道:“你仍旧是昔日的陈昌浩吗?”

陈昌浩微笑道:“人会改变,我现居湖北。”在讨论会上,他为自己过去错误路线导致的全军损失致歉。

尽管他已淡出视野,却仍能在其他领域展现出色表现,继续绽放光彩。

陈昌浩离战场转任中央编译局副局长,但常因噩梦忆及随他征战的部下,内心深感愧疚。

1956年9月,北京召开中共“八大”,与会代表数百人。翻译任务繁重,陈昌浩被任命为大会翻译处副处长,负责大会文件及各党派代表讲话的翻译工作。

陈昌浩这一个多月兢兢业业,以身作则,圆满完成会议工作,获得与会领导高度评价。

十月上旬,陈昌浩获悉毛主席欲会见会议翻译部同仁,心中既惊讶又欣喜。

下午三点,毛主席会见陈昌浩,询问其健康,并赞扬翻译部同志:“各位同志,工作出色,辛苦了,深表感谢。”

这次会面,陈昌浩铭记于心,永生难忘。

1962年5月,陈昌浩重返阔别50余年的湖北家乡,与老乡们会面。

陈再道与宋侃夫,原武汉军区及省委干部,闻陈昌浩归,遂领一众红军旧部,亲往迎接。

多年过去,老首长形象犹存。提及昔日英勇,众人皆肃然起敬,却也不免最终唉声叹气。

他冒雪归来,与老部下们举杯,诚挚道歉,表达歉意。

祁连战败,我陈昌浩有责。念及荒丘英魂,心如箭刺。昔日愧对毛主席,实乃大错。幸得党与中央宽容,赐我学习良机,得以成长,此皆肺腑之言。

发言时,他数次哽咽,三度鞠躬,满面愧疚。

陈昌浩遵党令赴东北,实地考察日本侵华状况。

1952年6月,陈昌浩被调至马列学院任副校长,主管教学工作并肩负学校管理职责。

次年一月,中央编译局正式设立。鉴于陈昌浩在苏联的翻译经历,他被任命为副局长,专职马列著作的翻译事务。

在此期间,他主持翻译了《斯大林全集》及《马克思恩格斯全集》等几部著名的马列著作。

1962年5月,陈昌浩因健康问题返回家乡湖北休养。期间,他仍负责编译中央编译局的马列书籍,未忘职责。

5年后,陈昌浩病逝于1967年7月30日,终年六十一岁。

1980年8月21日,中共中央为陈昌浩举行追悼会,由徐向前主持,李先念、王震等五百多位人士出席。

中共中央悼词称:该同志一生致力于国家发展,勤勉奉献,功绩卓著,我们深切缅怀其卓越贡献,他将永载史册,激励后人。

陈昌浩是中共优秀党员,忠诚的无产阶级革命斗士,他一生矢志不渝地忠于党和人民。

【陈昌浩后代】

陈昌浩后半生平淡无奇,鲜有名气。然而,他的后代个个才华横溢,皆为出类拔萃之人。

陈昌浩育有二子,长子名陈祖泽,次子名陈祖涛。

第一个是陈祖泽,此信息明确且直接,无需过多赘述,保持了语句的通顺与逻辑的清晰。

新中国成立后,百废待兴,急需高层次人才投身国防与经济建设,以促进国家快速发展。

陈祖泽响应政府号召,重返母校进修,旨在加速提升自身能力,以期早日为国家做出贡献。

参加革命后,他始终如一,坚持“为革命、为人民、为国家”,将党、国家和人民的利益置于首位。

1949年10月1日,新中国举行盛大庆典,迎来神圣节日。

陈祖泽受邀至北京,参加开国典礼,与其他代表共鉴毛主席于天安门上庄严宣告新中国成立的历史瞬间。

1957年5月,陈祖泽结束了6年的海外学习生涯,以优异成绩自苏联某大学毕业。

陈祖泽归国后,任哈尔滨锅炉厂技术科长,嗣后调至703所35组,并兼任科技处处长。

1974年,他调至中国造船719所,任科学技术副所长及处长,对新中国首次成功研发核潜艇有突出贡献。

1982年,陈祖泽被任命为核工一研院副院长,并同时兼任105所所长一职。

105所,核操作所,是新中国专设的核操作研究与开发机构,致力于该领域的科学研究工作。

105单位在陈祖泽领导下,成功研制出我国首台核能发电机、反应堆稳压器等核能关键装备,标志着中国核工业发展的重要进展。

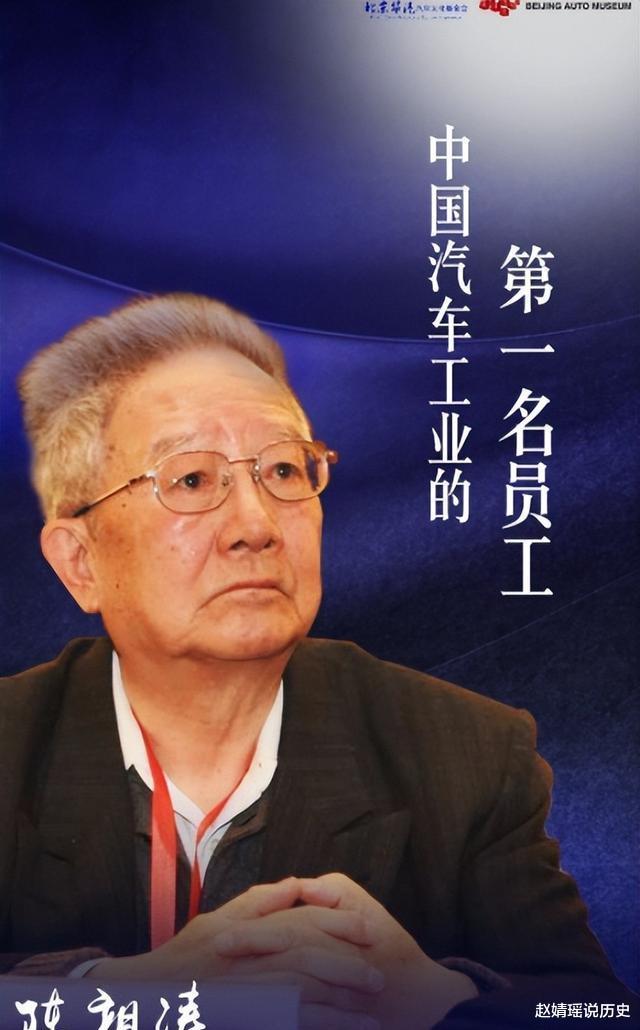

接着轮到陈祖涛。

他是新中国汽车产业的奠基者,亦是第二汽车制造厂的主要创建人。

早年,他随父亲陈昌浩前往苏联,嗣后留在苏联继续深造。

1951年,陈祖涛得知新中国建立,迫切希望为国贡献,于是提前完成学业,毅然归国。

回国后,他专攻汽车技术,恰逢苏联援华。他主动请战,参与一汽筹建,并随后担任一汽生产筹备处副处长。

陈祖涛自那时起,始终致力于汽车行业,在中国汽车领域内取得了重要地位。

一汽历经从无到有、从小到大的发展历程,陈祖涛全程参与其中,见证了这一壮大的完整过程。

为成功创立一汽,他再次前往苏联,历时数月,遍访苏联所有汽车工厂。

后来,他参与了计划与设计,还负责苏联专家名单的制定,并承担联系专家与收集相关资料的任务。

一汽步入正轨后,陈祖涛参与了川汽、北汽、南汽、济汽、沈汽、北内及长拖等重大工程项目。

谈及新中国汽车工业,陈祖涛这个名字不可或缺,无论何时提及,均占有一席之地。

陈祖涛乃新中国汽车产业奠基人之一,被誉为“中国汽车之父”,其地位与贡献无可争议。