【前言】

许华山的熟人曾好奇地问她:"你爸许世友不是中央红军出身,而是来自红四方面军,为什么毛主席一直这么信任他,还对他格外宽容?"这个问题道出了许世友在党内特殊地位的根源。

许华山承认对方所述事实无误,但她坦言自己无法参透其中深意,只能诚实地回应:"具体缘由我也说不清楚。毛主席的思想高度,远非我们普通人所能企及。"

【将帅情深】

在中国共产党建立新政权之前,毛泽东对许世友的信任和依赖非常显著。随着中华人民共和国的成立,毛泽东依然保持了对许世友的重视,并在新的国家建设中继续赋予他重要职责。

1967年盛夏,许世友对部队的情况有些困惑,希望能向毛主席当面请教,于是向中央提交了会见毛主席的申请。

有一天,军区党委给许世友发了个消息,说毛主席很快要来华东地区看看,想在上海和他碰个头。到时候会派军用直升机来接他,让他提前安排好。没过多久,毛主席派来的直升机准点飞到大别山上空,稳稳地降落在许世友住的地方旁边。

许世友看到那架银色直升机时,脸上露出掩饰不住的喜悦。周围的人都明白,他这么高兴是因为即将与毛主席会面。

登机那会儿,许世友显得格外兴奋。他跟前来接机的人逐一握手寒暄,随后与同伴们一边走一边谈笑风生,步伐轻快地进入了飞机。

在飞机上,许世友的目光不时投向窗外,又转向身边的同伴,与他们轻松交谈。从他的神情中,我们可以明显感受到,他对即将与毛主席会面一事,内心充满了热切的期盼。

不久后,直升机抵达安徽蚌埠。张春桥前来迎接,对许世友说:“毛主席派我来接你,他正在上海等你见面。”随后,许世友启程前往上海,入住预先安排的住所,静候毛主席的召见。

几天后,毛主席派人邀请许世友前来见面。许世友心情十分激动,内心充满紧张,他有许多话想对毛主席倾诉。

毛主席与许世友会面时,两人就部队工作展开了轻松愉快的交流,整个过程气氛融洽。在谈话中,毛主席关切地询问了许世友的家庭生活与身体情况。当了解到许世友有时会为子女的事情操心时,毛主席风趣地表示:"我家也有两派,我也管不住他们。"

谈话即将结束时,毛泽东对对方说:“你不必继续留在大别山了,可以考虑去北京,住在我家里。”

许世友刚到大别山不久,就接到了周恩来的电话,周恩来热情地邀请他去毛主席家里做客。于是,许世友搬进了中南海,这段经历成为他人生中一个特别而难忘的篇章。

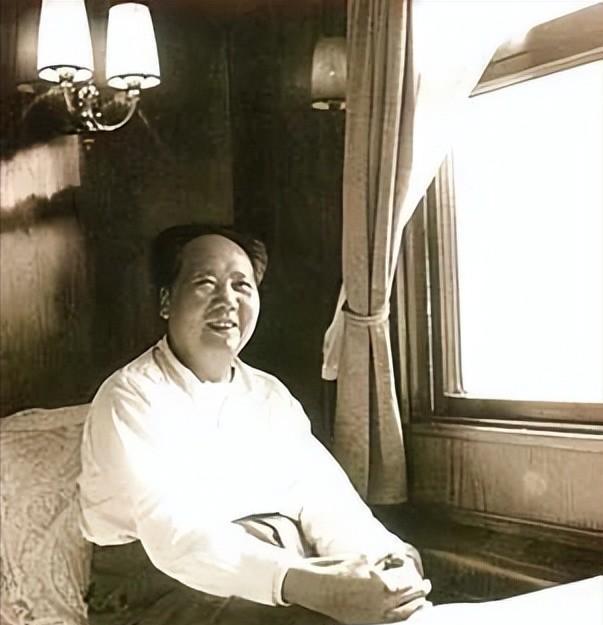

1971年8月,毛泽东动身前往南方进行考察。当许世友获悉毛泽东的专列将在南京短暂停靠时,他立即下令全面加强车站的安全措施,确保万无一失。

许世友从家中取出渔网,卷起裤管,亲自下到鱼塘,捕捞了几尾毛主席偏爱的鲫鱼。接着,他拎着装鱼的木桶,匆忙赶往车站,进入毛主席的车厢,朴实地说:“我给您捉了些小鱼,希望您多加保重!”

毛泽东仔细端详着许世友,发现他的袖子和裤腿都湿透了,紧贴在身上。看到这一幕,毛泽东不由得露出了微笑。

9月10日,毛主席乘坐的专列从杭州启程前往上海,事先已经通知许世友在上海站迎接。然而,晚上10点专列到达上海时,许世友并未出现在车站。

毛主席向张春桥询问许世友的下落,张春桥回答说:“电话联系不上,估计他可能去了农村。”毛主席随即指示张春桥必须采取一切必要措施,尽快联系到许世友,并让他迅速赶到上海。

许世友不断重复道:“我刚去视察了农场,就在大别山周边的军垦基地。”

毛主席的神情变得严肃,语调也变得更加沉重:

司令员同志,您总是擅自离岗,这可不是小事。您有没有按规定请假?万一出了紧急情况,连南京军区都联系不上您,这可怎么办?建议您以后外出时务必告知家属,避免类似情况再次发生。身为司令员,您应该以身作则,遵守工作纪律。

毛泽东听完汇报,脸色逐渐缓和下来。许世友抓住时机,向他汇报了实地考察的结果:“今年的农业生产形势喜人,预计会有好收成。军垦农场的作物长势良好,丰收已成定局。”

得知农作物收成不错,毛主席心情愉悦地回应:“很好!你去了解一下农业情况也是件好事。”

张春桥对许世友说:“许司令,主席已经等了你将近15个小时了。”毛泽东立刻插话:“没事,不用着急。”

【“你要多帮助许世友”】

1973年12月,中央政治局举行会议,毛泽东在会上提出:“我经过深思熟虑,认为大军区司令员应当进行轮换。长期在一个地方任职,特别是长达20年,容易产生不利影响。”

毛泽东提出这一决策,意在调整八大军事区域指挥官的任职安排。

在政治局会议后,许世友向他人表示:“我只愿意留在南京军区,这是主席的安排。”

1955年,许世友被任命为南京军区司令员,此后他在南京度过了18个春秋。这段时间里,他对这片土地产生了深厚的感情,以至于后来不愿轻易离开。

12月14日,叶剑英、李德生、汪东兴等四人前往中南海游泳池,向毛主席传达了许世友的原话。

毛主席抽了一口烟,缓缓吐出来,说道:“我之前提到过,现在该怎么做?东兴,你去把许司令叫来。”

汪东兴点头同意后,径直走向院子,其他人随即纷纷告辞离去。

许世友刚踏入泳池区域,毛泽东便抬头看向他,开口问道:“许司令,你到了?”

许世友来到毛泽东面前,郑重地行了个军礼,说:“我来见您了!”随后他立即询问:“主席有什么吩咐?我一定照办!”

毛主席微笑着摆了摆手,说道:“哪有什么‘指示’,就是想和你许司令见个面,一起下盘棋而已!”

许世友曾两次与毛主席对弈象棋,结果都以失败告终。他有些尴尬地承认:“我确实不是主席的对手。”

毛主席表示:“情况不同了,现在我想请你下来。”

许世友注意到茶几上早已备好了一副象棋,显然是在等待对弈双方就位。他意识到毛泽东确实有意下棋,于是顺从地回应:"我听从主席安排......"

他们俩分别坐在棋盘的对面。

许世友让毛泽东先下棋,毛泽东摆摆手,让他先来:“按照规矩,红色先行,黑色后走,你先开始吧!”

许世友发现自己执红棋,打算交换棋子位置。毛泽东阻止了他,再次说道:“你先下吧。”

许世友随手拿起棋盘上的“卒”,摆好位置,随后对毛主席说道:“该您了。”

毛主席并没有立刻动手下棋,而是先点上了一根烟,轻轻吸了一口,随后才慢悠悠地拿起棋子。

许世友注意到毛主席手里握着“将”棋,误以为他拿错了,立刻说道:“主席周围有车、相、炮、马这么多棋子,怎么偏偏先动‘将’?”

毛主席看着他,淡然说道:“年纪大了,指挥不动了,只能自己动一动。”

许世友听到这句话,心里猛地一震,立刻明白了其中的含义。他再也无法平静地坐着,迅速起身说道:“主席,我绝对听从您的指挥,您让我往哪打,我就往哪打!”

毛主席从不直接灌输理论,而是采取巧妙的方式引导许世友独立思考,让其自行理解深层含义。这种教育方法既简洁又有效,避免了生硬的说教,使许世友在潜移默化中掌握了核心思想。通过这种方式,毛主席不仅传授了知识,更培养了许世友的思维能力和判断力。

1973年12月22日,中央军委发布重要人事调整决定,许世友将军奉命调任广州军区,出任该军区司令员一职。

后来,毛主席在与中央军委的成员们会面时,特别叮嘱广州军区的政委韦国清:“你得多多支持许世友同志。”

1973年末,许世友即将离开南京,他特意召集了南京军区所有师级以上的干部,举办了一场简短的告别活动。在会上,他兴致勃勃地朗诵了一首诗:“云淡风轻近午天,傍花随柳过前川,时人不识余心乐,将谓偷闲学少年。”

这首四行诗出自宋代程颢之手,被许世友引用来抒发内心的喜悦。他公开表示,这首诗恰如其分地体现了他对毛主席领导的衷心拥护。在场听众对此报以热烈的掌声回应。

此次高级将领调动仅涉及各军区最高指挥官职务调整,下属人员架构维持不变。这项人事变动聚焦于军区司令员级别,旨在优化军事领导层配置,确保各战区指挥效能。调整范围明确限定为司令员岗位,其他各级军官及工作人员均不受影响,继续履行原有职责。这种针对性的调动方式既实现了军事领导力量的合理调配,又保持了部队日常运作的稳定性。通过这种精准的人事安排,既能发挥新任司令员的能力优势,又可避免大规模人事变动对军队整体工作造成干扰。

南京军区高层为许世友的广州之行做了细致安排,确保他得到周全照顾。他们决定由南京军区政委杜平亲自陪同前往,同时保留秘书李文卿、马寿生以及医护人员高复运等原班人马继续负责他的日常事务。这一安排旨在保障许世友在广州期间的各方面需求得到及时有效的处理。

在飞往广州的航班上,许世友与同伴们谈起了毛主席对他的叮嘱:“汉朝有个叫周勃的人,为人沉稳,不太注重文采,他的传记值得一看。”许世友一边说着,一边陷入沉思,显然在琢磨如何落实毛主席的这番建议。

到广州履职后,许世友在紧张的工作间隙,抓紧时间阅读了《周勃传》、《红楼梦》和《天体运行论》等著作。他善于利用零散时间充实自己,即使事务繁忙,也不忘通过阅读提升知识水平。这些书籍涵盖了历史、文学和科学等多个领域,展现了他广泛的学习兴趣和求知欲望。许世友在繁忙的公务之余,始终坚持通过阅读来丰富自己的知识储备,这种学习态度贯穿于他的日常生活之中。

此外,他还将毛泽东赠予的30册《天体运行论》分发给每位军区常委,鼓励大家共同研读,并自豪地表示:“研读这些著作是毛主席赋予我的使命,你们也应当一同学习。”

在那段时间里,许世友把大部分精力都放在了学习上,很少外出。他每天处理完公务后,立刻开始读书,全神贯注地投入其中。由于年纪大了,眼睛不太好,他必须用放大镜才能看清书上的字。他常常一手拿着放大镜,另一只手握着笔,遇到特别好的内容,还会做上标记。

【许世友晚年病重,病房里贴满毛主席像】

许世友对毛泽东怀有极其深厚的敬爱之情,这份情感包含了崇敬、钦佩和敬仰。在他生命最后的岁月里,即使身患重病,他仍在自己病房的墙上贴满了毛泽东的画像,这一举动充分展现了他对毛泽东的深厚感情。

1976年9月9日凌晨,许世友正在草地上打拳,这时他的秘书匆忙赶来,语气沉重地告诉他:“首长,刚刚接到北京的消息,毛主席在今天凌晨零点十分去世了。”

空气中突然充满了一种压抑的感觉,许世友的表情逐渐僵硬,他沉默地盯着秘书。秘书以为他没听明白,便再次重复了那条消息。许世友迅速反应过来,立即指示:“联系机场,我立刻前往北京。”

几小时后,许世友和韦国清坐上了前往北京的航班。飞机在云层中穿行,窗外的景象如幻似真。许世友内心百感交集,思绪早已飞向远方。

他们一到北京机场,就上了辆红旗车。许世友见到来接的人,立刻问:“主席的遗体在哪?我想去看看。”对方回答:“首长,我得先送您去京西宾馆。”

在京西宾馆安顿下来后,许世友的心情久久无法平复。突然,电话铃声响起,是陈锡联打来的:“老司令吗?请您立即前往中南海,听取毛主席医疗小组的汇报。”

在听取了毛泽东医疗团队的报告后,许世友指示司机前往天安门广场。车辆到达后,他慢慢下车,目光长久地停留在远处的毛泽东雕像上,陷入深深的思考。

在毛泽东主席的追悼会上,许世友将军偶遇韩先楚,情绪激动地表示:“我平常很少掉眼泪,但今天实在控制不住,泪水止不住地往下流。”

1980年,许世友从广州调往北京,出任中央军委常委。当时他已75岁,身体不太好,于是向中央申请回南京休养。邓小平批准了他的请求。

在生命的最后阶段,许世友时常回忆起与毛泽东共事的时光。

在中山陵8号附近,有一块闲置的土地,工作人员经常在此种植各种花卉。许世友看到这些花草时,以批评的口吻对工作人员说道:“你们这些年轻人,真是不懂事,肚子都填不饱,还看什么花?毛主席在世时,一直强调要以粮食生产为主,花能填饱肚子吗?”

回顾八十年岁月,往事历历在目,战鼓与旗帜引领着前行的道路。在太行山上,战马嘶鸣划破长夜,五台山的金鸡迎来黎明。冀南的战火点燃了勇士们的梦想,胶东的青纱帐见证了乡亲们的深情。谁能在千里之外运筹帷幄?唯有三军的统帅毛泽东。

1985年9月,许世友因肝癌病情加重,被送往医院接受治疗。

在他病情严重时,他指示助手们收集各种报纸和杂志,并将上面刊登的毛主席的照片全部剪下,密集地贴在病房的墙壁上。

无论你站在房间的哪个角落,都能立刻看到毛主席的照片。照片中的毛主席,目光温和,仿佛在注视着每一个观看他的人。

许世友以独特的方式表达对毛主席的怀念。

9月底,医疗团队发出了许世友病情危急的预警。随后,他在南京军区的老战友杜平、向守志、詹大南等人相继前往医院探视。

许华山,许世友的三女儿,专程回到南京看望父亲。见到心爱的女儿,许世友的脸上浮现出一抹微笑,声音微弱却坚定地说道:“孩子,爸爸的情况不乐观,可能不久于人世了。”

1985年10月22日下午4点57分,中国著名军事将领许世友因病去世,终年八十岁。作为中国人民解放军的重要领导人之一,许世友在革命战争年代立下赫赫战功,1955年被授予上将军衔。他的离世标志着中国革命战争时期一代将星的陨落。许世友的军事才能和革命精神,为新中国的发展作出了重要贡献,他的逝世引发了社会各界对其生平事迹的深切缅怀。

【后记】

在革命斗争的漫长岁月里,毛主席身边有许多得力干将,其中许世友显得格外与众不同。据一位老同志回忆:“许世友在主席面前表现得像个小辈,毫无拘谨,想到什么就说什么。”

他以其真诚、忠诚、火爆的性格和显赫的战绩而广为人知,但最令人难忘的是他与毛主席之间深厚的情谊。