从唐代开始,正式确立了“五刑”制度,即所谓的笞、杖、徒、流、死,此后历朝皆沿袭五刑之制。因此,押解徒、流刑犯也就成了地方州县衙门的主要司法工作之一。

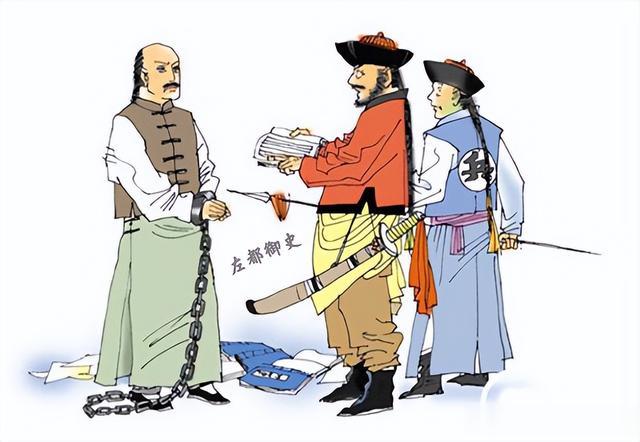

在很多影视作品中,尤其是《水浒传》中,就经常能见到衙役押解梁山好汉至配所的场面。然而影视作品对很多细节都没有进行描述,御史就以清代为例,具体来讲一讲押解人犯的相关程序和制度。

人犯递解的几种类型清代押解人犯比前代更加繁忙也更加细密,除了押解徒、流人犯至配所外,还得将未定罪的人犯从州县押至府、省两级衙门受审。在押解人犯的过程中,初审州县要派出差役,沿途所在州县也得派人护送,这个程序叫“接递护解”,也称“递解”。

州县递解人犯的情况分为三类:一种是徒以上刑犯解至上司衙门复审;二是每年秋审时被判斩绞监侯人犯押解京师刑部;三是秋审最终判决为军流徒之罪犯递解至配所服刑。

按照《大清律例》的规定,原州县起解人犯,必须严格按照“一犯两役”的标准执行,即一个人犯配备两名押解差役。沿途经过的州县,也得派出两名差役或两名营兵护解,这么做的目的是为了防止人犯半路逃脱。

这种情况就和影视作品中的情节不一样,也就是说,押解人犯的差役在原州县境内是两名,而出了本州县境内以后,都是有四名差役或营兵护解的。所以说,人犯半路逃脱的可能性并不大。

徒流犯属于较重的刑犯,押解过程中需戴锁铐,原州县长官要发给差役公文,规定每天的行驶里程为50里,每过一州县都要投递公文,当地州县官在经过审查之后,然后派人护解。

黄六鸿在《福惠全书》中就有押解人犯方面的记载:

“递解人犯,查明解役是否正身及人貌与文册是否相符,解役有无短少;寻常遣、军、流均应派解役二名,又拨营兵二名,接递护解,按程计限,催取回照。站长之州县,护解重犯一日不能抵程收禁者,中途有巡检、营汛衙门,报明点验,添拨兵役,协同原解收营,奉旨提解要犯,不准借病逗留。”

军流人犯发配地的确认每年秋审之后,是州县押解人犯最繁忙的时候。州县衙门在接到刑部公文后,限定七日内将“决不贷时”的人犯押赴刑场处决,徒流犯则在两个月内起解至配所。

徒流犯发配到什么地方,发配多少路程,是根据犯罪情节轻重而定的,有的流三千里,有的是两千里。可能有读者对徒罪还不是很清楚,通俗地说就是将犯人发配到某地充当苦役,有固定的服役年限,期满后便可释放。徒罪一般都是发在本省驿站充当苦役,所以正常情况下路程不会太远。

流罪相对而言属于重罪,按不同情形定有发配里数,但是清初时期具体发到什么地方并没有硬性规定,通常做法是将军流犯发往东北宁古塔、三牲、乌拉等地种地,或给披甲人旗兵为奴。

乾隆元年出台制度,将汉人充军人犯发往烟瘴地区;乾隆八年,刑部编纂了《三流道里表》,十五年兵部又编纂了《军卫道里表》,三十七年兵部再编《五军道里表》。此后,所有军流人犯均按《三流道里表》和《五军道里表》上记载的里程数和配所执行。

正如《大清律例》中所载:“流犯依本省地方计所犯应流道里,定发各处荒芜及濒海州县安置;应迁徙者,迁移离本土一千里外;徒五年等发本省驿站。”

从乾隆中期以后,流徒犯的发配地和道里形成定制,规定职官、满洲人以及十恶不赦者发配新疆乌鲁木齐、伊犁等地当差为奴,其次是发往东北吉林、黑龙江将军所属地方;一般汉人流犯按《三流道里表》和《五军道里表》,发往内地各直省安置;徒犯发本州县、本省驿站充当苦役。

押解人犯过程中遇到的突发情况

押解人犯过程中遇到的突发情况从清初开始,发往各地的军、遣、流犯除了官犯以外均要在面部或手臂上刺字,如果妻子愿意随从的,还要和妻子一同发配。

人犯由于身带锁铐行动不便,体力消耗也较大。所以朝廷也出台了相关的制度对犯人进行了有限的保护,如途中遇盛暑六月或十月寒冬,那么可以就地收监,等过了六月或初春时再继续递解。

当然最常见的还是途中生病或死亡。如果犯人途中染病,解役就要及时向所在地的州县官汇报,然后就地医治,不过为了避免人犯拖延时日,规定治疗时间不得超过一百天。

如果人犯在押解途中死亡,那么所在地州县官和督抚要派专人进行调查,若是没有发现解役有虐待现象,只是人犯本人身体状况所致,则不追究责任。而要是虐待情形,那么有关责任人将会面临严厉的处分。

被发配到边疆当差种地的犯人,统称为“流人”,他们中有的是官僚士大夫,有的是平民百姓,其中还有很多是受到牵连的无辜老幼家属及随配妻室儿女。他们在失去自由的条件下,在东北、新疆常年劳作,尽管其中透露出封建专制时代的黑暗,但是客观上也促进了东北、西北地区的开发。

合着汉人老百姓只要不犯重罪流放也不会去关外而是在内地异地安置