中国三大内家拳的通俗说法,是太极形意八卦,这似乎在民国时就已约定俗成,比如我门内家祖师田金峰先生当年开设的太极形意八卦研究社,就以此命名。按理说,田金峰是梁振蒲弟子,第一师承是八卦掌,该把八卦掌放第一位才是,既然命名为太极形意八卦研究社,只能说明是当时潮流使然。

当时来田祖研究社的学子,官贵文化如王飞庭者多习太极,旨在强身健体、追求理趣;而热衷内家实战技法的学人,则以形意八卦为主。

尤其形意拳,以其势法简易、法简效宏,又与少林有莫大渊源,与洛阳本土少林武者衔接较易,时如蔡青云太师、郑万安师爷,据说均以形意拳为主,太极八卦虽然也玩,精力并没放太多。

即便如今本门前辈亦多有以形意为专长者,我之入门时,也曾系因求学形意而来。

一.同师同堂

我接触本门形意拳法,因而认识的第一位师门前辈,其实不是张师,而是师伯余本治老先生。

2002年春,洛阳大学武术协会会长李郅威师兄(吾师张先生门下顶门徒)邀请余师伯来洛大讲座。彼时余师伯方58岁,一头黑发、干练敏捷,而今转眼已经十八年了。

记得当时余师伯讲解的是自己学艺的经历和一些武术要领,整体偏浅显,但够一群白脖(洛阳话:啥都不懂)大学生听了。

会后我奓着胆子请教形意拳,余师伯示范了劈拳和崩拳,他说劈拳的掌要五指圆扣,像勺子,不能舒展手指像铲子;说崩拳拇指和食指成环,像握一个小酒盅。

他的说法新鲜,我没听过。他的拳风简易平直,与网上所见不同。

转年我正式拜入张师门下,开始接触本门罗汉拳、杨氏太极拳,最后终于到了形意拳,张师教劈拳那一场景,十余年来仍历历在目:他一步上前,步幅极大、后脚固定,并非网上所见的跟步打法;而手臂拧转角度之大,也前所未见。

旧时学艺有同师同堂,也有同师不同堂的。比如田祖和李子鸣先生为师兄弟,但李子鸣入门时田祖已然出师,是以八十年代田祖小弟子秦谦进北京见李子鸣,李子鸣承认,知道这位田师兄,但没见过——这就是标准的同师不同堂,也因此本门八卦掌与李子鸣前辈北京一系的梁派八卦,较为不同。而余师伯与张师仅间隔数年入门,两人过从更是有数十年,是标准的同师同堂,何以拳风也有差别?

我练形意拳之初,走了很多弯路,具体来言,就是旁参各家形意拳的要领,以至于除了前脚寸劲的要领是本门之外,架势曾变了好几回,张师慈和,换做其他人眼见徒弟如此胡闹,只怕要动怒了。

我其后见的第二位师门长辈是刘师爷早期弟子韩晓恩师伯,时值我自己瞎琢磨形意拳的时候,他嫌弃我练的拳太绵软,直言“刘老师当年不这么练”。对于同往的师弟王树田,他倒觉得不错,当时树田师弟练的偏刚健。

再其后,张师邀姜书元师伯到访指点我们,我们久闻姜书元师伯是刘师爷晚年定的接班人,能得他指点,自然十分期待,未料姜师伯又是另一种风格。

姜师伯是惜技如金的人,轻易不谈拳,但那次很给张师面子,记得当时示范的有五花掌、栽膀和劈拳,都是刘书炎师爷当年的成名技。

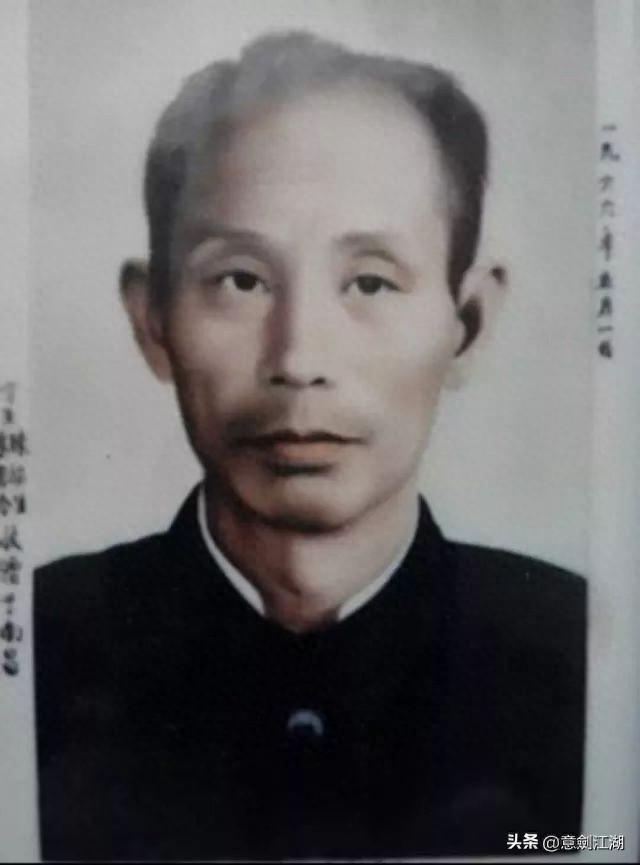

(刘书炎师爷)

他打五花掌时,一刹那单手打了我三掌,打完我还在愣怔;打栽膀时,比我高半头的他,瞬间缩成一小团,肩膀栽打我小腹。出手脆快冷弹,前辈宗风,属实可敬。

他打劈拳时,拳势启动时很自然,最后劈拳定式时,却如钢条掰弯后猛然弹直一般,劲力运用与张师、余师伯均有不同。

对此,我彻底凌乱了。

张师言“每个人身体条件不同、秉性不同”,是以同师同堂有时也难以形成统一风格,但当时自己学力太浅,无法理解为何会如此,此后开始经历了长期的“品拳”历程——不独刘书炎师爷一脉众师伯,还旁参郑万安师叔祖一系师长拳风。

二.千百老拳

田金峰祖师在洛阳所传,以刘书炎、郑万安两位亲传为最,其中郑万安师叔祖幼年因病损伤听力,在田金峰帐下以简洁速效的形意拳修习为主,其后世徒子徒孙亦多以形意拳见长。

(郑万安师叔祖,以形意知名)

2008年,我在洛浦公园遇见了郑万安师叔祖一系的传人孙喜军师兄,他是郑万安师爷掌门徒汪泽同师伯的小弟子,对于孙师兄,张师是曾介绍过的,他说“你老汪师伯门下有个小孙,劲力很好”。

初见孙师兄时,我领略了张师所言的“劲力很好”是什么意思,孙师兄示范其定步劈拳,连续打了二三十记,前足在公园地砖地面上,踩出了钢鞭击地般的脆响,身势如猛虎扑食、如怒涛拍岸,如非亲眼所见,实难相信这个朴拙如老农的矮小中年人,能打出如此威猛的架势。

我于郑万安师叔祖一系,先后(时间顺序)亲身见识了赵东尧师伯、孙喜军师兄、徐成旭师兄、周如意师兄、张景汉师兄(郭有才师伯弟子)、成贻伟师兄、汪开俊师兄、杨健师兄、朱雷师兄等多名师长武功,许多人虽是平辈,实则年岁相长我二十岁以上,比如开封成贻伟师兄,是汪泽同师伯早期弟子,年龄甚至比张师还大。

汪泽同师伯(左)壮年时与赵东尧师伯演示八卦掌

这些前辈师长,各有特色,比如赵东尧师伯劲力雄浑老道、孙喜军师兄势头凶猛悍烈、周如意师兄势法豪阔刚健、张景汉师兄劲力整壮扎实、成贻伟师兄手法冷脆连绵、汪开俊师兄枪劲内蕴同辈之中无人能及、杨健师兄沉稳练达奇变横生、朱雷师兄挥洒自如无孔不入……

古人云“观千剑而后识器”,我是尝百拳而知味——师门各家师长拳风差异的根本原因,就在百拳尝尽的过程中,向我逐渐揭开面纱……

三.五行连环

形意拳在第二代就开始出现了大规模的分化和演化,李洛能祖师八大弟子,风格各异,因此分出山西、河北两大派系——我早该想到,形意拳不是一成不变的。

其实除了目前所眼见的山西、河北两大派别拳法风格不同外,形意拳至少还经历过两次根本性的变化,是根本性。

第一次为形意拳技术体系的创立,依靠形意五行拳与五行连环的创立,形意拳技术成功与戴家心意拳完成剥离。

相对于戴家崇尚蹲毛猴、丹田功、三拳、三棍再至五行拳等程序而言,形意拳上手就已操练五行拳,并继之五行连环套路,相对程序简化很多——这成为后世很多妄人妄言李洛能只得戴家功夫一半的说辞——实则五行拳的体系及五行连环的架构,简约齐备,五种拳法五种步法五种身法五种劲法五种轨迹齐备于五行拳中,具体内容,形意学人自知,毋庸赘述。

在这场技术变革中,我有理由相信,李洛能祖师及其弟子很有可能吸收了河北流行的八极拳等拳种的特色,尤其是刘奇兰、郭云深、刘晓岚三位河北巨擘,本身都是八极拳孙亭立的弟子,这位孙亭立先生名不见经传,但其八极拳的影响只怕根深蒂固,故此,相对于戴家的小步小架而言,形意(尤其是河北派)往往显得架子较大。

记得张师教我五行连环拳时,其顺步崩拳一式,上一大步,坐成半弓半马,这拳架与八极拳的撑捶很有相似之处,而五行连环拳的白鹤亮翅,与八极拳闯肘也有同工之妙。

张师曾言,学形意拳,会了五行和连环基本也就够了。因为形意五行和连环确实是形意的安身立命之本、开派立宗之源。

第二次形意拳的根本性变化,不得不提一个人——孙禄堂,当今孙门有些传人,为了崇拜祖师,将孙禄堂包装成武圣,古今无双,这很难验证,但孙禄堂确实有功夫,最主要的是理论上的先进,自其撰写《拳意述真》,提出所谓郭云深“三种劲路、三层境界”后,明暗化劲的形意理论体系,算是被大部分形意拳人所接受,并以此为圭臬指导练拳。

既然孙禄堂说这是郭云深提出来的,那么可以想见,其师李洛能先生,或许没明确这种形意理论体系,郭云深的师兄们如车毅斋、刘奇兰可能也没有提;至于以拿了大清奉天故宫里典藏《内功四经》为指导理论的宋世荣兄弟,可能也没来得及提所谓的明暗化。

实则孙禄堂写《拳意述真》时,自己还得对此加以解释,比如化劲,其专门注解“此化非划劲”,不是拿手在墙上划一下那个,说明在其写书的民国初年,形意拳传人,包括李存义张占魁这样的前辈,也搞不懂化劲是什么意思。

在孙禄堂《拳意述真》之前,形意拳人依靠的经典依旧是心意拳与少林拳的经典《心意六合十大要序》(少林称十法摘要)

但是孙禄堂之后,形意拳理论的转变出现了,如今不知道三层道理的形意拳人恐怕极少,以此为理论指导的占据了绝大多数——武人没文化,亟需一种文化支撑。

相对于当时的太极已经有满洲旗人所作的强大理论建设而言,形意和八卦确实太弱了,而后世八卦掌的理论,也是靠了满人金增启。

所以,从狭隘民族主义来看,孙禄堂有大功,至少形意拳的理论,终于是汉人做的了——尤其是三层道理居然和道家丹法息息相关,这就极大提升了民族自信心。比照原来心意六合十大要序满篇都在讲实际的三节四梢,这太高大上。

然而,成也萧何败萧何,一项理论若是过于偏于深化及神话,后世必然会有人浑水摸鱼——形意拳的衰弱也从其时起,开始了。

与孙禄堂后期同时的王芗斋、赵道新师徒一个讥讽形意拳人自己造拳;一个说形意是“打人的招、推人的劲”。

虽然有偏妥之处,但说明形意拳确实变了——这像风水轮流转,又如五行轮翻变。

四.矛盾循环

古代中国人的智慧,是早早看穿了万事万物的发展,都是一场循环,说俗点就是风水轮流转,说高点,行思禅师所谓“见山还是山,见水还是水”是也。

武术也不能外,也得由粗到精,由博返约。

后世很多人,视王芗斋为形意叛道者,除了王芗斋的师承问题当时难以服众外,还有一个原因其所倡导的意拳,不练套路。

其实不练套路,是古法。从这点看,王芗斋倒是尊古者。另一层面上,他是致力于武术由博返约的人。

套路是现代人对传统武术的直观认知。但以套路为形式的武术训练,形成的时间并不长,早期如明代,刀枪拳棍的实战武艺多为单操,套子虽然也有,但要么极短要么就不固定,试看当今历史高古的各家拳法如心意、八极、螳螂等拳,往往开始只有那么一两趟套路。少林历史最久,然而淘沙见金的古拳,也就那么几趟,其他多为散手法,本门肇始之祖是清末少林嫡传王秋立祖师,其传艺中就颇多心意把、秦王倒碑、神仙大睡觉等散手。

大约在清咸同之后,因练勇防寇所需,职业武术教头群起,为了彰显门户,编创武术套路的风气才开始大兴。

比如当时名满天下的大枪刘德宽,就是编套路的翘楚,他为八卦门编了六十四掌、十八魁手,将刘仕俊一门的岳家散手编为八翻手(岳氏连拳),甚至其传入八卦门的四十八招六路大戟,我也怀疑并非学自南阳吕家,而是其自创的。

当王芗斋之世,套路的风行,不过数十年,但习惯这个东西,有几十年就能够养成了。比如大清亡国时,许多汉族儒生都觉得辫子是祖宗留的,剪辫子是莫大耻辱,忘了大汉民族的衣冠服饰,不是满洲式样。而今以满族服饰为本的唐装通行于世,武术表演服也是排扣箭袖的满洲存遗。讽刺的是,柔道跆拳道等道服却更代表中国古风,但谁要是真敢穿道服上台表演中国武术,那是要被喷成筛子的。

王芗斋摈弃套路,甚至去“形”而独取“意”字为拳,在当时被视为离经叛道,然而其理法是有真知灼见的,毕竟所有的拳法招数都是死的,是修炼搏击之术的指月之手、过河之舟,绝非朗月、亦非彼岸。

但套路是招法的组合,大套路是组合,小套路是小组合,人的根性有利钝,对于如我辈这样的愚鲁资质,套路(包括小组合)用于熟习招法,便于领悟拳理,如同书法之临帖。王芗斋晚岁著《断手述要》,述及多种搏击手法招法,与其早期理论颇有不同,或许也是看清了此等缘故。

用王芗斋自己的话说,这算是“一法不立、万法难容”。难为了他,不愧叫矛盾老人,够矛盾。

而王芗斋后期门生传人亦有此类现象,如王选杰创大成十八法即如是。我门郑万安师叔祖的弟子郑继东师叔后入王斌魁、杨绍庚帐下修意拳,实则形意连环等套路并未抛却。

形与意、法与理、招与功等争辩,如金庸小说华山剑气两宗之争一样,在武术界是种常见现象,却不能走了极端,毕竟说破天,练形与意的都是这一身——王芗斋《大成拳论》中有两句说的特别好——“离于此身,无物可求,执着此身,一事无成”。

求其中庸吧。

五.形于万物

中庸是儒家精粹,而儒家的真正兴旺,和近古武术发展的轨迹是重合的。

在颠沛流离了两千年后,儒家在明清两代达到了大兴,成为真正的统治思想,在此前,虽有汉武独尊儒术、两宋理学研习,但王权至上,历代或尊黄老、或崇佛道、或贵世家、或以法治,儒生被当成臭老九的时代不止元朝。

明清两代儒家彻底翻身成为统治思想,恰巧明清两代武术也进入大发展期,诡异的巧合。

大清亡了后,儒生没了君王可忠,将儒学深入到各项玩意里,杨家太极、孙禄堂拳学体系,颇多有儒学致中和、中和之气等影子隐现。毕竟武人无文,能写拳谱的多是文人,而文人,在当时主要是儒生。

形意门在孙禄堂之前,影响巨大的当推李存义先师。他的两部拳谱《五行拳谱》《五行连环合璧》,均有文人参与,五行拳谱为其弟子黄柏年公协助,黄公古文功底一般,文辞不算雅驯;及至五行连环合璧,则由津门四大书法家之一、大律师杜之堂执笔,词句隽永、合辙押运、四字一读、仿自诗经。所以孙禄堂著作虽然影响大,但编著拳谱绝不是始作俑者。李存义才是。

李存义先师还有为形意拳定名、排辈之大功——这也有可能有杜之堂等儒生的功劳在内。

1914年,在孙禄堂写形意拳学之前的那一年,形意拳界发生了一件大事,车毅斋先师仙逝。

作为李洛能的开山之徒,车毅斋其实比刘奇兰、郭云深等河北师兄弟要年轻个十几岁,故而熬到了民国。在其流传门下,长期以车派心意拳为名,与形意其他派系名称相违。有人考证,心意拳按照山西口音读起来近似“星意拳”,故此河北派才称之为形意拳,车毅斋是山西土著,又曾得戴二闾亲授,名称应该不会有错,所以世上本无形意拳,只有心意拳。

形意拳名字的出现,是一场美丽的误会,形意拳名的最终确认,则是文人儒学深入武术的化学反应。

传言李存义在车毅斋的葬礼后倡议同门排字辈(即后世形意拳十字辈“华邦维武尚,社会统强宁”),并倡议同门以后都称形意拳而非心意拳,理由有二,一是外界已多称此拳为形意拳,二是按照“心意诚于中,肢体形于外”的理念来定。

第一个理由说明,到1914年了,形意拳内部原本对于拳法的名字还有不同意见,以至于在此前几年,李存义先师写拳谱,只用五行之名;

第二个理由成了如今形意拳名称含义的通行解释,然而这理由有出处——“诚于中、形于外,君子必慎其独也”——此句出自儒家四书五经之《大学》,为儒生必读之经典,李存义先师少时困顿,以赶大车为生,壮年成名后开镖局、访师友,孜孜以求于武学(甚至兵法),未必有闲心读这些不当吃喝的儒家书。

所以“心意诚于中,肢体形于外”这样构思经典的话,很有可能有外援、有助攻。

第二年,孙禄堂先生《形意拳学》正式出版,将形意拳名称的定性扩充至“心意诚中,形于万物”,超越了“肢体形于外”的范畴,至此形意拳摆脱了“单纯能打”的武术标签,变成了囊括中华儒道两家学术的大学问。

形意拳的定义影响深远,民国时河南派心意的宝鼎、戴家心意的高降衡也纷纷用形意拳名著述,未必无因。

李存义、孙禄堂先后相继,将形意拳名望推至极高之高度,对于形与意的研究和理论扩充,是双向都兼顾的,两手都抓、两手都要硬。

以王芗斋之狂,即便是不练套路,但其《大成拳论》中论及形意十二形等理念时,与孙禄堂形意拳学、拳意述真中关于十二形的理念,也没大差别,可见孙禄堂的立论严谨。

孙禄堂是以理学格物致知的理念来诠释十二形的修炼的,最终主张格万物之性;王芗斋大成拳论也认为十二形是博取十二形的特性,而不是学外表。一生恩怨纠葛的两人在这点上算有共同认知。

六.大象希形

十二形是形意拳的代表拳法,孙禄堂氏认为五行为体,十二形为用。

我学完五行拳、连环、八式等功夫后,想学十二形用法的心思很殷切,张师最开始却不愿意教。在他老人家看来,十二形与五行拳理念有冲突,我的五行拳根基未稳,学十二形反而影响五行拳的练习。

这令我大为意外。

及后真正修习十二形,方始发现,十二形有些东西,委实与五行拳行拳方式有冲突,比如燕形、马形、鸡形等拳路。

盖因十二形等拳路,历史久远,远早于李洛能祖师的五行拳。如鸡形,又名鸡形四把,即心意拳之四把捶。

十二形外貌颇多与五行不相近之处,故老传言,很长一段时间,河北派是研习五行为主的,殆至李存义先师造访山西,才将十二形列为河北形意门的主要练习体系内。

据李存义《五行拳谱》的协助者黄柏年前辈写,庚子后李存义先师到郑郡授拳,引起轰动,后在郑郡传艺十余年(见五行拳谱)

这个郑郡,不明情况的人,搞不清楚在哪里,郑郡即河北任丘市鄚州镇,鄚州古称郑州,因鄚、鄭两字相近,近代仍有将其与河南郑州搞混的情况。鄚州有大庙,号称天下第一,与冀州一样,鄚州也是镖局集散地。梁振圃、尚云祥等先达均曾到过鄚州。李存义先师最终就逝世于鄚州,网上多记载于郑州,实是鄚州古称所致。

黄柏年、姜玉和、褚桂亭、陈德禄与本门祖师田金峰等人均是鄚州镇人,于斯时求教于李存义先师。汪开俊师兄谓“田金峰跟李存义学了三年”,实际时间或许比这还长一些。

李存义到访鄚州时,是其已补足十二形的时候,或许还有所发明。本门十二形拳中除了燕形、鹞形、猴形、鸡形等是小套路外,虎形也是,名为虎形八打。鸡形四把,也更靠近心意拳四把捶的原型。

因为十二形招式多,我开始学的比较吃力。张师谆谆教导,十二形从顺序编排和拳理意义,是有诀窍的。

十二形,顺序为“龙、虎、鸡、蛇、猴、马、骀、鼉、鹞、燕、鹰、熊”,龙形直起横落、虎形横走竖撞;鸡形中宫直进、蛇形左右盘绕;猴形伸缩无定,虽伸犹缩,马形以合示人,内含开法;骀形双打,鼉形单顾;鹞形侧肩以入,连环拳打,燕形纵身以攻,连环腿击。

十二形诚非单纯象形,而是要训练搏击规律,所谓象形取意,如此才能得真意,现真形。

形意拳的母拳——心意拳,曾长期名为十大真形。仁兄时小武是周口心意拳当今少壮派,其言心意拳真诀是炼形追影,炼形两字形象逼真。

不论是炼形追影,还是象形取意,都不能着了形象,否则就落了下乘,连最质朴的拳经都说“打人不见形,见形不为能”。

所谓真形,最终都如老子所言,“大象希形”才好。

七.万古江河

李存义、孙禄堂两位先师是形意拳当年推广的大功臣,李存义于《五行连环合璧》中称“胜敌,五行拳专擅其长”,魄力之大,简直是挑战天下武林,这是李仲轩老人所谓“国术者,形意拳”的由来。

孙禄堂先生为形意拳赋予了高深理论,堪称是现代形意拳学术建设的奠基者。

作为临近的两代人,两人的拳技形貌是不同的——因为李存义是田金峰祖师之师,孙禄堂是田金峰祖师之年长师兄(门内始终流传,田金峰曾接了孙禄堂的班,做国术馆的副馆长,详情代考),田金峰对二位的拳法必然均熟悉。

我门后期与孙禄堂一系的交集很零散,姜书元师伯昔年出去表演形意,其拳法被孙剑云先生看中,邀请其将此路拳教自己弟子,姜师伯未允;前洛阳武协常务副主席汪泽同师伯籍贯开封,曾与孙门弟子试艺。这是我所知唯二两次门内与孙门人实际交流的经历。

姜、汪二位各自是刘书炎、郑万安两先生的撑门面徒弟,拳风形态亦不同。姜师伯拳法犀利劲节、灵巧多变,我所多见;汪泽同师伯于我入门之年仙逝,未曾亲炙,我曾问询张师,张师言亦极圆活。

这话给我很深印象,在郑万安师爷门下各师伯叔及老师兄身上也多有体现,圆活浑厚。

张师昔年授拳爱说“切忌死势”,借用孙禄堂先生的话,“道本清清一气游,空空静静最难求,得来万法皆无用,身形应当似水流”。

上善若水,真形真意也该如水一般没有一定之规,所以形意拳就该千人前貌的。

以前自己,太浅薄了。

后记:不算结尾的结尾

真形真意这篇文字,是我写文以来,最为痛苦的一篇,总费时整整两年,自2019年3月19 日写完洛城师门萃记4后,即开始动笔,期间变稿数十次,无数次想停笔不再写此稿——如果将所有构思都留存整理,或许会是一本书了吧?

形意拳本身就是个大学术范围,真形真意这个话题,是形意拳的根本,以我之浅薄技术、短浅目光,写这个题目纯粹是不知好歹、自讨苦吃。

放弃或许才是最好的对策,毕竟“有始有卒者,其惟圣人乎”,我非圣人,中途辍笔,不能算什么大罪吧?

只是师门故人故事,总该有人做去,出力不讨好,或许才是人生常态。

比之李存义、孙禄堂、田金峰等先师,文字编纂,还是等而下的小儿科,不能叫苦。

于是这篇真形真意,就迎来了这么潦草的结尾。后续关于形意拳的思索,还当继续下去,这是作为一个武人的天赋责任,

至于将原本构思的形意拳内容写成其他什么稿子,那得好好构思了。

标题党,还是不做的好——太容易显出自己不学无术的原形了。