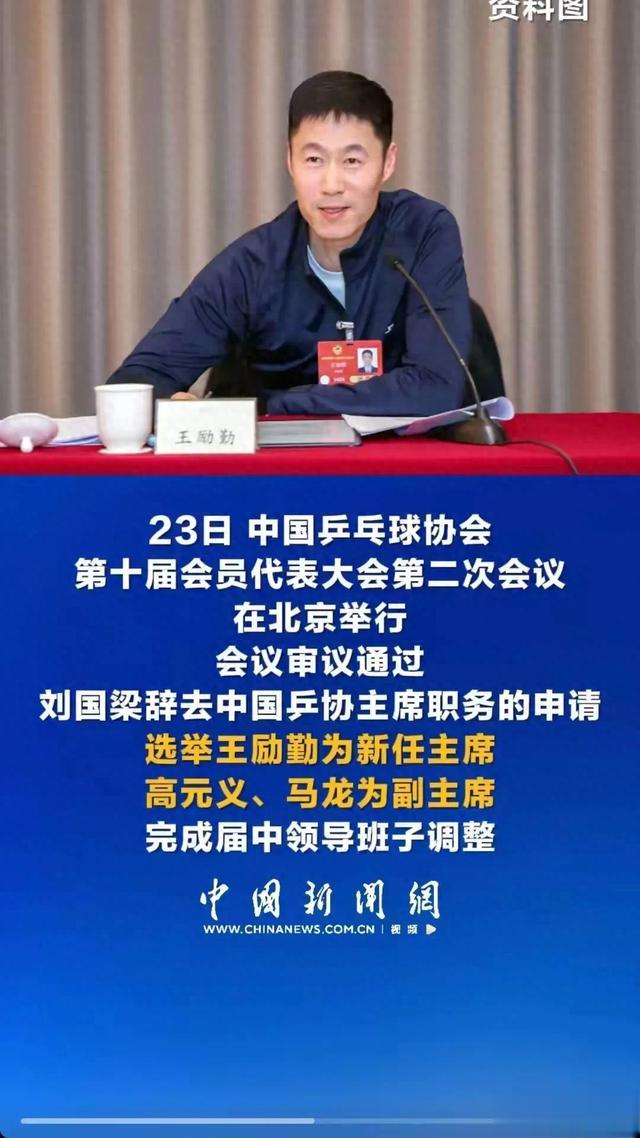

4月23日,中国乒乓球协会第十届会员代表大会第二次会议在北京召开。这场看似平常的会议,却因一则重磅消息刷屏全网——刘国梁正式辞去中国乒协主席职务,王励勤当选新任主席,马龙担任副主席。

从1996年亚特兰大奥运会初出茅庐的“少年冠军”,到2008年北京奥运会临危受命的“金牌教练”,再到2016年里约奥运会幕后运筹的“乒协掌门人”,刘国梁的32年职业生涯几乎与中国乒乓球的巅峰时代完全重合。他不仅是国乒“大满贯第一人”,更是带领队伍拿下16枚奥运金牌、实现“三代人持续辉煌”的核心推手。用他自己的话说:“这32年最好的青春,都与奥运、责任、使命和荣耀相关。”

然而,就在巴黎奥运会倒计时不足百日之际,这位“国乒定海神针”却主动请辞。面对外界的不解,刘国梁坦言:“辞任是为了让新班子有更完整的备战周期。”原来,按照原计划,乒协换届将在2027年进行,但2028年洛杉矶奥运会迫在眉睫。若此时换帅,新团队仅剩一年磨合时间,风险极大。为此,刘国梁提前三年“让位”,将接力棒交给更年轻的王励勤与马龙。

从“大满贯”到“掌舵人”:刘国梁的转身有多难?

运动员时代的刘国梁,是中国乒乓球的“破壁者”。1996年亚特兰大奥运会,他顶住“中国男单可能全军覆没”的舆论压力,单打、双打双双夺金;2003年退役后,他转型教练,带领国乒在北京、伦敦、里约三届奥运会包揽全部金牌。2018年执掌乒协后,他更是力推“养狼计划”,主动分享训练技术,将乒乓球从“中国独舞”变成“全球狂欢”。

但荣耀背后,是常人难以想象的压力。刘国梁透露:“每次奥运会,我都像站在悬崖边上。2016年里约奥运会前,张继科腰伤复发,马龙状态不稳,他连续三天失眠;2020年东京奥运会混双丢金后,他连夜开会调整战术,最终带队逆风翻盘。这种“刀尖上行走”的体验,让他在巴黎奥运会后终于下定决心:“是时候回归家庭,也给自己一个喘息的机会了。”

王励勤+马龙:新班子能否扛住“国球”大旗?

接棒者王励勤和马龙,是刘国梁口中“难得的人才”。

王励勤:前世界冠军,退役后深耕上海体育局13年,既懂专业训练又熟悉行政统筹。刘国梁评价他“政治意识强,能平衡竞技与行业发展”;

马龙:现役“双圈大满贯”得主,东京奥运会夺冠时那句“I am made in China!”点燃全民热血。刘国梁直言:“他对乒乓球艺术的理解无人能及,未来转型教练或管理者都大有可为。”

这场交接看似平静,实则暗含深意——王励勤的行政经验将助力乒协改革,而马龙的现役身份则能直接打通“运动员-管理者”的沟通壁垒。正如刘国梁所说:“传承不是复制粘贴,而是让年轻人用新思维开创新局面。”

别用“悲情滤镜”看待刘国梁的离开

刘国梁辞职的消息传出后,网友纷纷感叹“一个时代结束了”“国乒要变天了”。但在我看来,这场交接恰恰证明了中国乒乓球的强大——它不是靠某个人“死扛”,而是靠制度化的传承生生不息。

1. “急流勇退”才是真智慧

有人质疑:“巴黎奥运会还没打,刘国梁怎么就撤了?”但细想便知,这才是顶级管理者的格局。

于公:若等到2027年换届,新班子仓促迎战洛杉矶奥运会,一旦失利,舆论必然痛批“换帅失误”。如今提前三年布局,既给新人试错空间,又避免自己“恋权”的争议;

于私:32年连轴转的刘国梁,终于能兑现对家庭的承诺。东京奥运会期间,他女儿发烧住院却无法陪伴,这种遗憾不该被“奉献叙事”美化。

真正的强者,从不需要用“鞠躬尽瘁”证明自己。刘国梁的转身,反而让我们看到中国体育管理的进步——英雄可以退场,但系统永远运转。

2. 王励勤+马龙:他们比我们想象的更“能打”

总有人担心:“搞行政的王励勤、没退役的马龙,能管好国乒吗?”这种质疑,本质是对“专业人干专业事”的误解。

王励勤**在上海体育局主导的“社区乒乓普及计划”,让青少年注册球员数量翻倍;他推动的“校企联合培养模式”,解决了运动员退役转型难题。这些经验,正是乒协改革急需的“破局之力”;

马龙的现役身份反而是优势。东京奥运会后,他主动帮年轻队员分析战术,樊振东曾说:“龙队讲技术细节比教练还透彻。”这种“前辈带后辈”的默契,恰恰是官僚体系难以复制的。

刘国梁说得透彻:“国乒需要的不是另一个‘刘国梁’,而是能开创下一个黄金时代的人。”

3. 警惕“造神”背后的隐性伤害

我们习惯将刘国梁塑造成“永远正确的神话”,但这对他和继任者都是一种绑架:

- 2017年刘国梁卸任总教练时,网友怒刷“国乒要完”,结果次年他就以乒协主席身份带队包揽世乒赛冠军;

- 2023年王楚钦、孙颖莎等新生代崛起,证明刘国梁的“梯队建设”早已未雨绸缪。

过度神化个人,既掩盖了团队的力量,也给继任者戴上“必须超越前任”的枷锁。王励勤和马龙不需要成为“第二个刘国梁”,他们只需要让国乒在新时代找到新活法。

最好的致敬,是坦然面对每一次交接

刘国梁的辞职,让我想起他2016年对张继科说的话:“乒乓球不是人生的全部,但人生不能没有乒乓球。”如今,他把这句话变成了自己的选择——退出一线管理,但以“乒乓人”的身份继续深耕青训、推广赛事。

对于中国乒乓球,我们不必追问“没有刘国梁会怎样”,而该思考:

- 对观众:能否少些“冠军绑架”,多些对运动员人性的关怀?

对行业:能否从“个人英雄主义”转向“系统化人才培养”?

对刘国梁们:能否允许他们疲惫时休息,想家时回归,而不是被架上“神坛”不得自由?

62年前,容国团喊出“人生能有几回搏”;今天,刘国梁用“放下亦是新开始”写下注脚。变的是时代,不变的是乒乓人骨子里的热血与清醒。

你如何看待刘国梁的辞职?是“急流勇退”还是“未尽全功”?王励勤+马龙的新组合,能否延续国乒辉煌?评论区聊聊你的看法?