这是一件专属于“老三届”毕业生的纪念徽章,其设计独特,主体部分为一枚面向左侧的毛主席侧面浮雕,熠熠生辉,光芒四射。在浮雕的正下方,精心雕刻了三朵向日葵图案,它们寓意着“三个忠诚”——即对毛主席本人的忠诚,对毛主席思想的坚守,以及对毛主席所倡导的革命路线的追随。(参考附图)

纪念章背面刻字内容:

传承革命精神,力求新的辉煌成就我们要继续传承并发扬革命的传统,不断前行,争取获得更加卓越的荣誉。革命先辈们留下的宝贵精神财富,是我们不断前进的强大动力。我们要铭记历史,不忘初心,以实际行动践行革命精神,为国家的繁荣富强贡献自己的力量。在新的时代背景下,我们要以更加坚定的信念和决心,迎接各种挑战,不断突破自我,力求在新的征程中取得更加辉煌的成就。这不仅是对革命传统的最好传承,也是对未来发展的最好期许。让我们携手共进,为实现这一目标而不懈努力。

南京一中校友纪念:六六、六七、六八届毕业生回顾南京一中,一个承载着无数青春记忆的地方,近日迎来了六六、六七、六八届三届毕业生的纪念活动。这些校友们,虽然已离校多年,但对母校的深厚情感从未减退。当年,他们怀揣着梦想与希望,踏入了南京一中的校门。在这里,他们度过了难忘的求学时光,结识了志同道合的朋友,共同经历了成长的欢笑与泪水。如今,岁月流转,他们已各奔东西,但那份对母校的眷恋与怀念,却如同陈年佳酿,愈发醇厚。为了重温那段美好的时光,三届校友们相约回到母校,共同举办了一场别开生面的纪念活动。活动中,他们分享了各自离校后的经历与感悟,回忆了在母校度过的点点滴滴。有的校友讲述了自己如何在事业上拼搏进取,有的则分享了家庭生活的温馨与幸福。尽管大家的人生轨迹各不相同,但对母校的感恩与怀念之情却殊途同归。此外,校友们还参观了母校的校园,感受着岁月的变迁与母校的蓬勃发展。他们漫步在熟悉的林荫道上,回忆着曾经的青春岁月;驻足于教学楼前,仿佛又听到了当年朗朗的读书声。这一切,都让他们仿佛回到了那个充满激情与梦想的年代。此次纪念活动,不仅让校友们重温了那段美好的校园时光,更让他们深刻感受到了母校的温暖与关怀。他们纷纷表示,将永远铭记这份深厚的情谊,为母校的发展贡献自己的力量。南京一中,这个曾经见证他们成长的地方,也将永远留在他们的心中。

一月变革事件

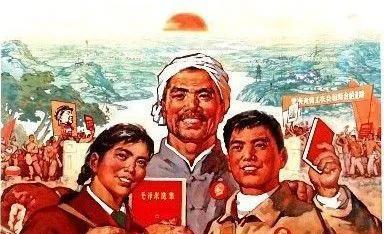

时间的洪流往往会冲刷掉人们的记忆,但在中华人民共和国的历史篇章中,老三届群体却以他们勇往直前的精神,如同雄师般势不可挡,为后世留下了诸多值得探讨的故事,以及他们独特且充满传奇色彩的经历。

老三届这个概念,涉及的是“文化大革命”期间的1966年、1967年及1968年在校的初中与高中学生。由于“文革”的影响,当时的中学学生无法正常升学,导致大量学生滞留学校。到了1968年,出现了一个前所未有的现象:六届中学生同一年毕业,这给社会带来了沉重的压力和就业难题。鉴于此情况,老三届的学生在毕业后大多选择了成为知青。同时,他们也促使了上山下乡的方式发生了转变,从原本以农场(包括兵团)为主导的模式,逐渐转变为以插队落户为主的模式。

老三届成员普遍诞生于国家成立初期,他们经历了社会主义制度初建、一系列重大历史事件如总路线的推行、大跃进的热潮、人民公社的成立,还有之后的三年经济紧缩期、中苏之间的思想交锋以及文化大革命。这些历史时刻为这一代人带来了严峻的挑战,同时也锻炼出了许多能够肩负历史使命的人才。

老三届群体在历史浪潮中历经锤炼,尤其是文化大革命动荡时期及随后的“知识青年下乡”艰苦历程,他们在与命运搏斗和面对生活挑战的过程中,许多人逐渐成长为社会的支柱。大多数人在普通的工作岗位上,凭借特有的责任感,为国家的繁荣稳定贡献力量。在备受瞩目的改革开放历程中,老三届一代人为祖国与民族的发展做出了重大且积极的贡献。

资深高三学子生活概述步入高三的门槛,学生们迎来了学习生涯中的一个重要阶段。这一年,他们被赋予了“老高三”的称号,意味着经历了高一的新奇、高二的成长,如今已步入成熟与挑战并存的关键时期。每日清晨,资深高三学子们早早起床,迎接紧张而充实的一天。他们深知时间宝贵,每一分每一秒都不容浪费。在教室里,少了往日的嬉笑打闹,更多的是专注的眼神和埋头苦读的身影。课桌上堆满了各式各样的复习资料,他们埋头其中,努力吸收着每一个知识点。老师们也调整了教学策略,更加注重知识点的梳理和答题技巧的传授。课堂上,讲解与练习相结合,确保每位学生都能跟上进度。课后,学生们自发组成学习小组,相互讨论、答疑解惑,共同进步。除了学习,资深高三学子们还需面对各种考试的压力。模拟考、月考、联考接踵而至,他们不断调整心态,积极应对。在考试中检验自己的学习成果,查漏补缺,为最终的高考做好充分准备。家长和学校也给予了他们极大的支持与鼓励。家长们默默付出,为孩子们提供良好的学习环境;学校则通过组织各种励志活动和心理辅导,帮助学生们缓解压力,保持积极向上的心态。经过一年的努力与拼搏,资深高三学子们终将迎来高考的检验。无论结果如何,这段经历都将成为他们人生中的宝贵财富。他们学会了珍惜时间、努力奋斗,更懂得了坚持与毅力的意义。在未来的日子里,他们将带着这份宝贵的经验,继续前行,迎接更多的挑战与机遇。

出生于1947年前后,于1963年进入高中阶段学习,至1966年完成高中学业成为应届毕业生。他们完成了三年的高中课程,正逢高考之际,却遭遇大学梦想受阻,加之文化大革命导致停课两年半有余,使得整个高中阶段的学习时间延长至五年多。在这三届毕业生中,他们属于年龄最大且接受教育时间最长的一届。他们的优势在于:文化大革命结束后恢复高考时,他们拥有最坚实的学术基础;然而,劣势也显而易见,即因年龄相对较大,往往不符合招工的年龄要求。

高二学年再述步入高二的门槛,学生们迎来了新的挑战与机遇。这一年,他们不再是初入高中的青涩新生,也尚未面临高三的紧张备考,正处于一个承上启下的关键时期。课程难度相较于高一有了显著提升,学生们需要投入更多的精力去理解和掌握知识。老师们的教学节奏也明显加快,旨在为学生们高三的冲刺打下坚实的基础。在这样的学习氛围中,学生们逐渐学会了如何高效学习,如何平衡各科之间的关系,以及如何调整自己的心态以应对即将到来的压力。课外活动同样丰富多彩。学生们可以根据自己的兴趣和特长选择参加,这不仅能够锻炼他们的团队协作能力,还能拓宽视野,增长见识。在紧张的学习之余,这些活动成为了学生们放松心情、释放压力的好去处。人际关系方面,高二学生们也开始更加注重与同学的交往。他们意识到,良好的人际关系对于学习和生活都有着不可忽视的影响。因此,他们学会了如何与人沟通、如何化解矛盾,以及如何在集体中发挥自己的作用。此外,高二还是学生们规划未来的重要时期。他们开始思考自己未来的方向,无论是选择继续深造还是步入社会,都需要有一个明确的目标和计划。在这个过程中,老师们和家长也会给予他们必要的指导和帮助。总之,高二是一个充满挑战与机遇的学年。学生们需要不断努力,提升自己的综合素质,为高三的冲刺和未来的发展做好充分的准备。

出生于1948年前后,于1964年进入高中阶段学习,至1967年成为应届高中毕业生。实际上,由于包含停课时间,正式上课仅两年,整个高中阶段在校时长超过四年。其面临的优劣势,与之前的高三学生群体相似。

新高一学生指南步入新高一的门槛,学生们迎来了全新的学习阶段。这标志着初中生活的结束,高中生涯的正式开启。面对新的环境、新的老师和同学,学生们需要快速适应,以饱满的热情投入到学习中。在课程设置上,新高一会比初中更为丰富多样。学生们将接触到更深层次的学科知识,如数学、物理、化学等,这些课程将更加注重理论与实践的结合。因此,学生们需要调整学习方法,培养自主学习和探究学习的能力。同时,高中生活不仅仅是学习,还有丰富多彩的课外活动等待着学生们去参与。无论是社团活动、体育比赛还是志愿服务,都能让学生们锻炼自己的能力,拓宽视野,结交志同道合的朋友。在人际交往方面,新高一学生需要学会与来自不同背景的同学相处,尊重彼此的差异,建立良好的人际关系。这不仅有助于学习上的互助,也能为未来的社会生活打下坚实的基础。此外,面对高中学习的压力和挑战,学生们需要学会管理自己的情绪和时间。合理安排学习和休息时间,保持良好的心态,积极面对困难,是每位新高一学生必备的素质。总之,新高一是学生们人生中的一个重要转折点。在这个新阶段,学生们需要不断努力,提升自己,以迎接未来的挑战和机遇。

出生于1949年前后,与新中国同岁,于1965年进入高中阶段学习,1968年以应届生的身份完成了高中学业。尽管实际在校学习仅一年,加之停课时间,整个高中阶段累计在校超过三年。高考制度恢复之时,其仍具备相当的学习能力,且在年龄上相较于前两届毕业生,更符合当时的招工标准。

出生于1950年前后,于1963年步入初中阶段,至1966年完成了初中三年的学业,成为应届毕业生,但未能如愿升入高中。加之期间有停课影响,整个初中阶段的学习时长达五年多。当高考制度恢复后,尽管已具备一定学术能力,不过由于考试难度相对较低,且当时的招工政策在年龄条件上对这届毕业生更为有利。

旧时的八年级学生在学校的年级设置中,有一个阶段被大家习惯性地称为“老初二”。这个阶段的学生,已经度过了初入中学的适应期,也尚未面临升学的巨大压力,因此有着相对独特的学习氛围。这些学生已经在学校度过了一年时间,对校园环境、老师同学以及学习节奏都有了较为深入的了解。他们不再像初一时那样懵懂无知,对一切都充满好奇,而是开始更加专注于学业,同时也开始思考自己的未来方向。“老初二”的学生们,在学习上已经有了一定的基础,他们开始深入探索各科知识,不再仅仅满足于课本上的内容。同时,他们也开始参与更多的课外活动,拓展自己的兴趣爱好,为将来的发展打下基础。尽管他们还未面临中考的紧迫压力,但“老初二”的学生们已经开始意识到学习的重要性,以及自己在未来需要承担的责任。他们开始更加自主地规划学习时间,努力提升自己的学习成绩,为将来的升学做好准备。此外,“老初二”这个阶段也是学生们形成自己小团体的时期。他们开始根据自己的兴趣爱好、性格特点等,选择与自己志同道合的朋友交往,形成相对稳定的小圈子。这些小团体不仅在学习上互相帮助,也在生活中相互支持,共同度过这个成长的阶段。总的来说,“老初二”的学生们正处于一个相对平稳但又充满挑战的过渡阶段。他们需要在学业上不断进步,同时也需要开始思考自己的未来方向,为自己的将来打下坚实的基础。

出生于1951年前后的人,在1964年踏入了初中的校门。到1967年,他们作为应届初中毕业生完成了学业,但实际上只正式上了两年初中,加上停课的时间,整个初中阶段在校度过了四年多。高考制度恢复后,他们面临考试显得格外艰难,但仍抱有希望。与之前的几届相比,他们在招工时的年龄条件更为有利。

初一新生初体验迈进初中的大门,我们成为了一名初一新生。这个全新的阶段,意味着我们将告别小学的稚嫩,迎接更多的挑战与机遇。校园里,初一新生的身影随处可见。他们带着好奇与兴奋的眼神,探索着这个陌生的环境。新的教学楼、宽敞的操场、丰富的课程,一切的一切,都让他们感到新鲜和期待。在初一的生活中,我们遇到了许多新的面孔。老师们和蔼可亲,耐心地为我们解答疑惑;同学们友善热情,互相帮助,共同进步。在这个团结的集体中,我们感受到了家的温暖。学习上,初一的课程更加丰富多彩。除了语文、数学、英语等基础学科,我们还接触到了历史、地理、生物等新课程。这些课程不仅拓宽了我们的知识面,还激发了我们的学习兴趣。面对初中的新生活,我们既有期待也有担忧。期待新的朋友、新的知识和新的体验,担忧自己是否能适应这个全新的环境。但无论如何,我们都将勇敢面对,积极适应,努力成为更好的自己。初一,是一个新的开始,也是一个全新的挑战。我们将以饱满的热情和坚定的信念,迎接未来的每一天。相信在不久的将来,我们都能在这个新的舞台上绽放光彩。

出生于1952年前后的人,于1965年步入初中阶段,至1968年成为应届初中毕业生。尽管实际仅完成了一年初中学业,加之停课影响,其整个初中阶段在校时间累积超过三年。高考制度恢复之时,他们遗憾地未能参与其中,只能旁观感叹。步入20世纪八十年代,政府针对因文化大革命而学业严重受阻的几届学生,启动了补习教育计划,旨在弥补知识空白。这一补救措施自被称为“老初一”的这一届开始,向下延伸覆盖数届学生。

老三届的学生们,遵循党和领袖的号召——“让知识分子深入乡村,接受农民的进一步培育,此举极为重要;乡村拥有无限的空间,在那里能够施展才华,大有可为”,离校后,他们中的绝大多数踏上了前往乡村的道路,在那里接受农民的再教育。