1949年9月21日到30日期间,北平举办了中国人民政治协商会议的首届全体会议。此次大会审议并通过了名为《中国人民政治协商会议共同纲领》的重要文件。

《共同纲领》如何以国家基本法律的形式,确立人民民主专政为国家根本体制?《共同纲领》作为一份具有深远影响的文件,它通过国家基本法律的手段,清晰地界定了我国的根本国家制度为人民民主专政。在这一过程中,《共同纲领》发挥了至关重要的作用。具体而言,该文件通过一系列的法律条款和规定,明确了人民民主专政的地位和重要性。它阐述了人民民主专政的内涵,即人民是国家的主人,享有广泛的民主权利和自由,同时,国家权力来源于人民,并对人民负责。这一制度体现了人民的意志和利益,确保了国家的稳定和繁荣。此外,《共同纲领》还进一步规定了实现人民民主专政的具体措施和途径。它强调了人民的参与和监督作用,确保国家权力的运行符合人民的意愿和利益。通过这些规定,《共同纲领》为人民民主专政的实施提供了坚实的法律基础。综上所述,《共同纲领》以国家基本法律的形式,成功确立了人民民主专政为我国根本国家制度。这一制度的确立,为我国的政治稳定和社会发展奠定了坚实的基础。

1949年6月,首次新政治协商会议筹备会全体会议于北平中南海的勤政殿内召开。会上,毛泽东发表了开幕致辞。

1949年7月1日,《人民日报》刊登了毛泽东为庆祝中国共产党诞生28年所撰写的文章,标题为《关于人民民主专政的论述》。

1949年7月5日,新政协筹备会常委会成员集体留影。前排从左至右依次为:谭平山、章伯钧、朱德、毛泽东、沈钧儒、李济深、陈嘉庚及沈雁冰;中排从左数起,有黄炎培、马寅初、陈叔通、郭沫若、蔡廷锴、乌兰夫;后排从左开始,周恩来、林伯渠、蔡畅、张奚若、马叙伦、李立三依次排列。

1949年8月28日,毛泽东、周恩来及张治中在北平火车站等待从上海前来的宋庆龄。随文附上的是毛泽东致宋庆龄,邀请其北上的手写信函。

1949年9月21日,毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全体会议上发表讲话,郑重宣布:“中国,这个拥有世界四分之一人口的国家,自此屹立不倒。”

中国共产党代表团在政协会议的集体照。前排从左至右分别是刘少奇、林伯渠、董必武、吴玉章、徐特立和毛泽东;后排从左至右则是安子文、刘澜涛、李克农、陈云、彭真、徐冰、周恩来、陆定一和齐燕铭。

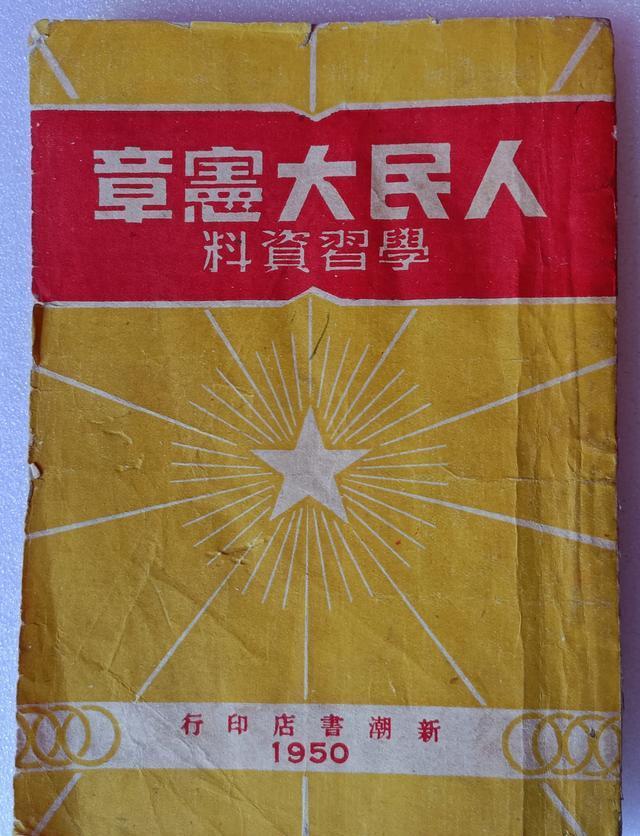

1949年9月期间,第一届中国人民政治协商会议全体会议正式采纳了《中国人民政治协商会议基本协议》。

共同纲领是中国首个民众参与制定的建国基本原则文件,它清晰界定了新中国的国家本质、政权结构以及核心政策等关键方面,因此被视为当时的“全民基本法”,实际上担当了“临时宪法”的角色。鉴于解放战争尚未完结,全国民众尚未完全组织起来,且经济正处于恢复期,不具备通过普选召开全国人民代表大会的条件。为此,采取了中国人民政治协商会议暂时代理全国人民代表大会职能的过渡措施。

因此,基本法规中明确指出:“国家的最高权力机构为全国人民代表会议。”“在全面普选的全国代表会议举行之前,中国人民政治协商会议的全体会议将暂时承担全国代表会议的职责。”“同样地,在地方层面,全面普选的地方代表会议召开前,将由地方各界代表会议逐步履行地方人民代表大会的职能。”基于此,基本法规在没有宪法的情况下,明确规定了我国实行的人民代表会议制度,这一规定在当时具备最高的法律效力,成为我国根本政治制度最早的法律基础,也是建国初期国家运作的基本依据。毛泽东在《全国政协第一届第二次会议上的讲话》中提到,“基本法规必须得到严格执行,它是我们当前国家的根本法律。”

共同章程包含前言及总则、政权机构、军事体制、经济方针、文化教育方针、民族方针、外交方针七大章节,共计六十条款项,字数逾六千。该章程汇总了中国人民长达一个多世纪的革命历程,在新民主主义革命取得辉煌胜利、中国人民由受压状态转变为新社会新国家主导者的历史性转折关头,明确了中华人民共和国的国家性质和政权形式,界定了国家多个领域的基本原则和制度框架,同时清晰界定了公民的基本权责。它以法规形式解答了推翻帝国主义、封建主义及官僚资本主义反动统治后,中国应建立何种新国家及如何建立新国家的关键问题,为新中国政权体制的确立及政权机构运作奠定了稳固的法律基石。共同章程在人民代表大会制度方面,制定了以下几项基本规定。

首先,明确我国实行的是人民民主专政的国体。在共同纲领的首条中明确指出,中华人民共和国是一个新民主主义,也就是人民民主的国家。它实行由工人阶级领导,以工农联盟作为根基,联合各个民主阶级及国内各民族,共同构成人民民主专政。这一国体坚决反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义,致力于实现中国的独立、民主、和平、统一及富强。这一国体从根本上定义了国家的性质及其肩负的历史使命,而人民代表大会制度则被证明为最符合这一国体需求的国家政权组织形式。

二,我国确定的政权组织形式为人民代表大会制度。在共同纲领的第十二条款项中明确指出:“在中华人民共和国,国家权力归属于人民。人民通过各级人民代表大会及各级人民政府来行使国家权力。这些人民代表大会由人民通过普选方式产生,并负责选举相应级别的人民政府。在各级人民代表大会休会期间,各级人民政府承担起行使政权的职责。”“国家的最高权力机关是全国人民代表大会。当全国人民代表大会处于休会状态时,中央人民政府则作为行使国家最高权力的机关。”

三,确立国家政权机关运作遵循民主集中制度。共同纲领的第十五条明确指出,各级政权机构必须实行民主集中制。其核心原则包括:人民代表大会需对人民负责,并定期向其报告工作;人民政府委员会则需向人民代表大会负责,并报告相关工作情况。在人民代表大会和人民政府委员会的运作中,遵循少数服从多数的原则。各下级人民政府由上级人民政府委任,并服从其领导。全国所有地方人民政府均需服从中央人民政府的指挥。民主集中制融合了民主与集中的特点,实现了两者的有机结合。从人民选举代表,到召开人民代表大会,再到选举产生人民政府,直至人民政府在人民代表大会闭会期间行使国家权力,这一系列过程都体现了国家政权运作的民主集中特点。民主集中制的提出,是为了替代旧民主主义时期的三权分立原则。

四,关于中央与地方关系的根本准则得以确立。在共同纲领的第十六条中明确指出,中央人民政府与地方人民政府之间的职责分配,需依据各项事务的具体性质来确定。这一分配方案将由中央人民政府委员会通过法律形式进行规范,旨在确保既维护国家统一,又能够充分考虑到地方的实际情况。

五,是确立民众的法治基础。在共同纲领的第十七条中明确指出:“需废除国民党反动政权制定的所有剥削民众的法律、命令及司法体系,转而制定旨在保护民众的法律、命令,并构建民众司法体系。”此举是将1949年2月《中共中央关于废止国民党六法全书及确立解放区司法准则的指示》的核心思想,提升为国家基本法律,确保在全国范围内得到执行与落实。

第六条内容是关于确认各民族平等原则及实施民族区域自治制度。共同纲领中的第九条明确指出:“在中华人民共和国范围内,所有民族均享有平等的权利并承担相应的义务。”而第五十条进一步阐述:“中华人民共和国内的各民族应一律平等,彼此团结互助,共同反对帝国主义及各民族内部的敌人,致力于构建一个各民族和谐共处的大家庭。同时,坚决抵制大民族主义和狭隘民族主义,严禁任何形式的民族歧视、压迫及破坏民族团结的行为。”第五十一条则具体规定:“在少数民族聚居的区域,应推行民族区域自治制度。依据民族聚居的人口规模及地域范围,相应设立不同级别的民族自治机构。此外,在各民族杂居的地区及民族自治区域内,各民族均需在当地政权机关中占有一定比例的代表席位。”