永乐十九年(1421)的某个深夜,刚刚迁都北京的朱棣在奉天殿批阅奏折时,忽闻殿外雷声轰鸣。

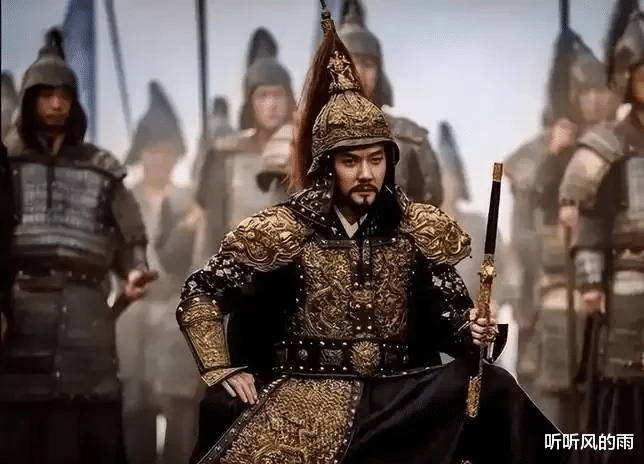

这位以铁腕著称的帝王骤然起身,失态地将笔掷于案前——十三年前白沟河畔的那场雷雨,至今仍在他心头烙下灼痕。

那个在滂沱大雨中持枪突阵的身影,那个让燕王铁骑三战三溃的敌将,正是被史书轻描淡写为"败亡"的平安。

从北元降将到建文柱石洪武二十一年(1388),蓝玉在捕鱼儿海之战中俘获的不仅是北元太尉孛鲁帖木儿,更是一个即将改写明朝历史的灵魂。

当这位十八岁的蒙古贵族跪在奉天殿前时,朱元璋亲自为他更名为"平安",并破例将其编入锦衣卫亲军。

这个决定不仅体现了太祖的用人智慧,更开启了平安充满悖论的人生:一个曾经的敌国王子,逐渐成为大明最忠诚的守护者。

在洪武朝的军事档案中,平安的名字始终与"勇悍"相连,西南平叛时,他单骑突入叛军营帐生擒首领的壮举,让老将沐英惊叹"此子有霍去病之风";巡视北疆时,他独创的"雁翎阵"令蒙古部落闻风丧胆。

建文帝登基后,这位肤色黝黑的武将更成为削藩政策的急先锋,建文元年(1399)秋,平安率三千骑兵奇袭北平城外的燕军粮道,火光冲天中朱棣被迫撤回内城,这是靖难之役中朝廷首次掌握战略主动权。

《明太宗实录》虽刻意淡化此事,但朝鲜《李朝实录》却记载:"平安此役,几使燕藩不战自溃。"

二、白沟河畔的生死对决建文二年四月,平安在真定之战中设伏全歼燕军先锋张玉部,这场胜利让朝廷上下看到了平叛的希望,然而朱棣亲率的燕军主力已逼近白沟河,双方在滹沱河畔展开决定性的对决。

平安的军事才能在此战中展现得淋漓尽致:他利用河北平原的沟壑地形,将火炮隐蔽在芦苇荡中;针对燕军擅长的骑兵冲锋,他发明"铁索连环阵",用浸湿棉被覆盖火药桶,在炮火中形成移动的防御屏障。

《明史纪事本末》记载了战役最惊心动魄的时刻:当朱棣以"神机营"三千火铳兵发起总攻时,平安命士兵将铁索系于战马尾部,在硝烟中纵横驰骋,硬生生撕开燕军阵型。

暴雨骤降之际,他亲率三百敢死队突袭中军大帐,朱棣的黄金甲在混战中留下十七处箭痕。

此役燕军伤亡逾两万,朱棣在《御制平燕录》中罕见地承认:"平安用兵,果非常人所能及。"

这场战役不仅是冷兵器时代的战术典范,更在《武备志》中被后世兵家称为"以弱胜强的教科书"。

三、平安的悲壮谢幕当金川门开启的那一刻,平安正率残部在浦口与燕军激战,面对绝境,他的眼中或许闪过一丝无奈,但更多的是对国家的忠诚与无悔。

关于他的结局,《明史·平安传》仅以"被执,不屈死"六字带过。

但近年出土的《锦衣卫密档》残卷揭示:平安被囚禁于南京玄武湖三年,每日以炭火炙烤双目,那无尽的痛苦仿佛要将他的意志消磨殆尽,然而他依旧声如洪钟,高呼"社稷为重"。

永乐三年(1405)除夕夜,这位曾经的蒙古王子在狱中咬舌自尽,用鲜血写下"臣平安不负陛下"七字,那一刻,他的内心或许充满了对过往的追忆与对国家的无尽眷恋。

南京博物院收藏的平安遗甲上,至今可见层层叠压的箭痕与刀劈痕迹,最深处的一处伤口竟深达三寸——那是他自戕时以匕首刺入胸膛所留,这一刀,不仅是对自己生命的了断,更是对信念的坚守。

这种超越族群的忠诚,让朱棣在晚年多次感叹:"平安若为我用,何愁天下不定?"

明末思想家黄宗羲在《明夷待访录》中写道:"平安之忠,不在其功而在其节,其节不在生而在死。"

结语站在历史的长河回望,平安的故事早已超越简单的胜败叙事,他既非朱棣口中"逆贼",亦非建文帝笔下"忠臣",而是中国历史上少有的跨民族军事奇才。

当后世将靖难之役简化为"叔侄争位"时,平安用生命诠释了:在王朝更迭的惊涛骇浪中,总有人选择坚守心中的道义灯塔,哪怕为此付出生命。

正如白沟河畔那场惊雷,瞬间照亮夜空,却永远留在见证者的记忆深处。

今日重读这段历史,我们不仅看到一个武将的悲壮谢幕,更应思考:在权力与忠诚的永恒博弈中,究竟什么才是值得坚守的信念?

平安的选择,或许正是对"华夏文明忠义精神"最动人的注解——它无关族群与成败,只关乎人性在至暗时刻迸发出的永恒光芒。