南京贡院残存的号舍砖墙上,至今可见考生刻下的"青云直上"四字,这座明清两代两万考生同场竞技的考场,见证了中国古代最漫长的人才选拔之路。

科举制度自隋唐至清末,以层层递进的考试体系,将读书人的命运编织成一张精密的晋升之网。

这一制度不仅为朝廷选拔了无数贤能之士,也深刻影响了中国的教育体系与社会结构,成为古代中国社会流动的重要渠道。

一、科举考场的入口:童试与身份的蜕变科举制度的第一道关卡童试,堪称古代最残酷的"入门资格考试"。

清代《儒林外史》记载,广东考生黄章在百岁高龄仍参加院试,其孙儿搀扶入场的身影成为科举史上的传奇。

这场考试分为县试、府试、院试三级,考生需在三个月内连过三关,以清代为例,县试录取率约为5%,府试淘汰率高达70%,最终院试的通过率仅为千分之二。

这种层层递进的筛选机制,使得每个获得生员资格的人,都如同现代高考中的"清北种子选手"。

生员身份带来的特权远超现代想象,明代《大明会典》规定,生员见官不跪、免纳田赋、可受乡民诉讼。

这种"准官员"身份甚至催生了特殊职业——“枪手代考”,据《清代科举考试述录》记载,道光年间浙江乡试查获的47名代考者中,竟有32人为在职生员。

这种身份的含金量,从范进中举后丈人胡屠户态度的180度转变可见一斑:从“现世宝穷鬼”到“贤婿老爷”,折射出科举制度对社会阶层的重塑力量。

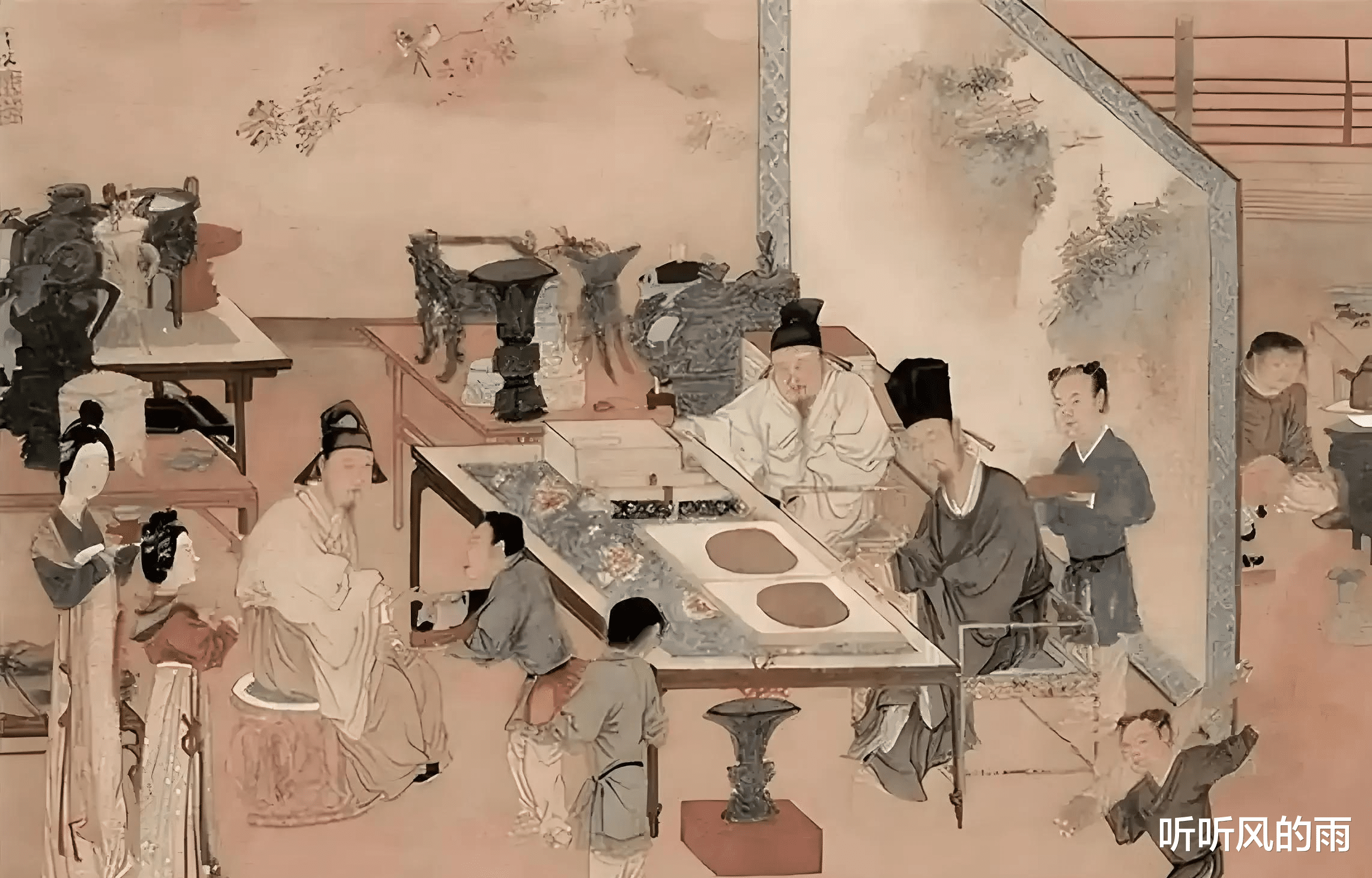

二、乡试:省城秋闱的生死场每三年一次的乡试,堪称古代最盛大的全民考试,考生需在贡院号舍中度过九天六夜,每间号舍仅容一人站立。

号舍外墙开设的小窗既是通风口,也是考官监视考生的“天眼”,康熙五十一年江西乡试录取率仅为0.75%,这意味着平均每133名考生中仅1人能金榜题名。

这种地狱级竞争催生了诸多科举奇观:考生为节省时间发明“号舍便器”,甚至有人因过度紧张引发癫狂。

为防止作弊,清代乡试实行“五道搜身”制度,考生入场时需接受军士脱衣搜查,连鞋底袜跟都要仔细检查。

然而道高一尺魔高一丈,考生们发明出“蝇头小字”作弊衣,将《四书五经》缩印成指甲盖大小的文字缝入衣物夹层。

咸丰年间广东考生刘景堂,更因携带夹带被搜出而自尽于贡院,其惨状被写入《点石斋画报》,成为科举制度残酷性的真实记录。

三、会试殿试:天子门生的诞生会试作为科举的全国总决赛,其残酷性更甚乡试,贡士们需在礼部贡院连续鏖战三昼夜,答卷字数要求达到万言。

唐代诗人白居易27岁中进士时,曾写下“慈恩塔下题名处,十七人中最少年”的得意诗篇。

但更多人如孟郊,历经46年困顿方中进士,其“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的狂喜,实为多年压抑后的爆发。

殿试作为科举终极考场,由皇帝亲自主持,乾隆二十六年殿试中,考生王杰因试卷墨渍被误认为字迹潦草,皇帝亲自审阅后反点为状元,这种“天子钦点”的偶然性,使得殿试充满戏剧性。

状元及第后获得的荣耀更是空前:游街夸官、立状元坊、入翰林院,甚至获得“驸马”资格。

明代商辂连中三元,其家族为庆贺耗费白银三千两,在故乡建起“三元及第”牌坊,至今仍矗立于浙江淳安。

四、科举千年科举制度之所以能延续1300年,在于其构建了古代最完善的人才选拔体系。

唐代“诗赋取士”催生了李白、杜甫等文学巨匠,宋代“经义策论”选拔出王安石、苏轼等治世能臣,明代八股文则培养出张居正、徐阶等政治精英。

这种“以文取士”的制度,打破了魏晋门阀垄断,实现了“朝为田舍郎,暮登天子堂”的社会流动。

八股文虽被后世诟病为“思想枷锁”,但其严谨的逻辑结构实为古代议论文的巅峰,现代学者研究发现,八股文的起承转合与哈佛商学院案例分析法存在惊人相似。

科举制度对现代文官考试的影响更为深远:英国文官考试制度的设计者斯坦福·诺斯科特,曾明确表示受到中国科举的启发,这种跨越时空的制度创新,印证了李鸿章"合中国四千年之文明"的评价。