军队再大,首领也可能被俘虏,但一个普通人的坚定意志,是谁也拿不走的!

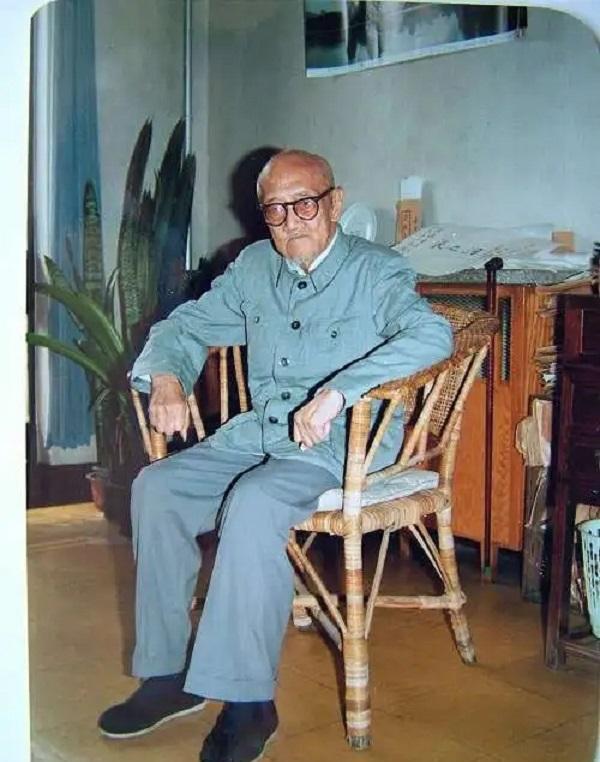

这位老先生,在世时和毛主席有过不少打交道,并且他还明确站出来,对毛主席的一个决定表示了不同意见。

但最终,我还是被毛主席深深打动,三十年后,我仍感叹毛主席的伟大,这在历史上真是少见。

咱们得聊聊,梁漱溟到底经历了哪些不平凡的事儿?他和毛主席之间,又有着怎样的故事呢?

【一 、“最后的儒家”】

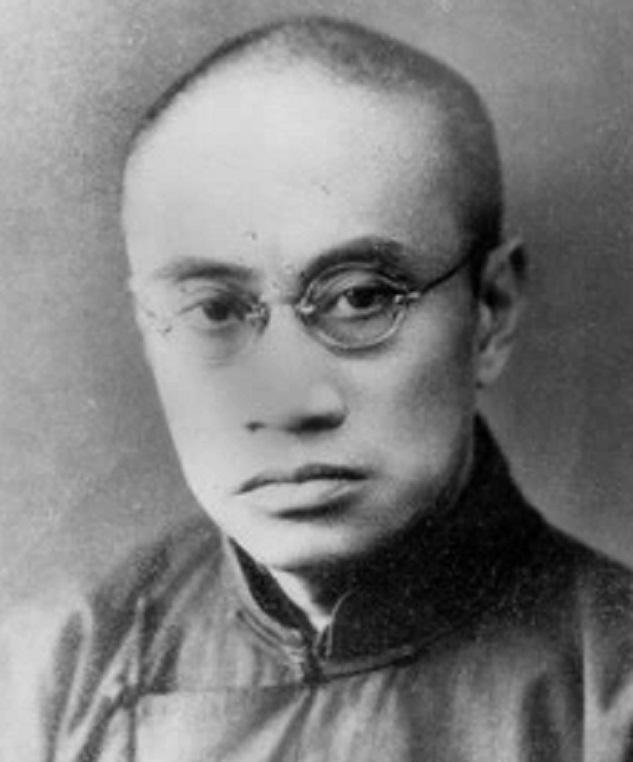

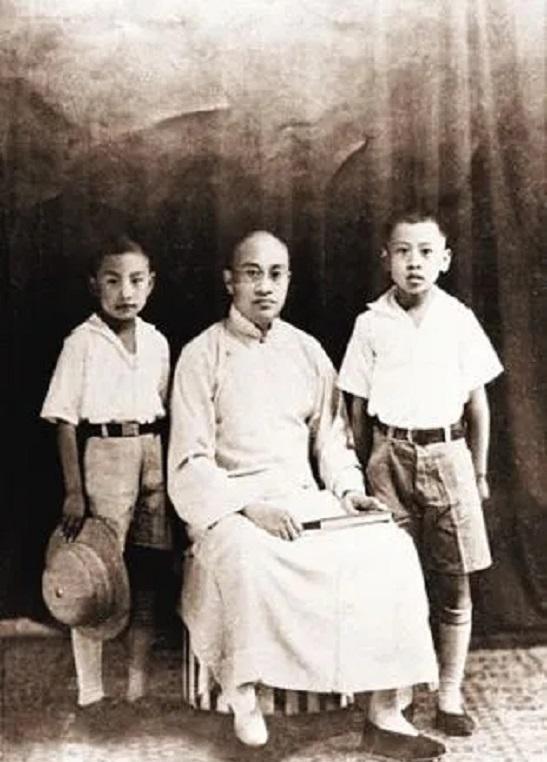

1893年,梁漱溟在北京呱呱坠地。他老爸对他影响挺大,让他从小就有了个不受传统束缚的脾气,还有颗想要为国家出力的心。

讲真的,梁济,他的父亲,那可真是个不一般的人物,甚至可以说是与众不同。

为啥会这么说呢?原因是梁济好像一直都在跟大伙儿的想法“唱反调”。

在清朝政府慢慢烂掉,当官的都在混日子的那会儿,梁济第一个站出来说要改革搞宪政,想学学西方的好东西和他们的经验,还大胆说了咱们老一套的文化和管理方法哪些地方做得不好。

不过,清政府后来被推翻之后,他却突然转变立场,坚持要为清朝守旧,仿佛要为清廷陪葬一般。

张勋瞧见梁济那模样,心里头琢磨着他是不是还想着老皇朝呢,就邀他一块儿参与“重回旧时代”的事儿。可万万没想到,梁济非但没答应,还一个劲儿地劝他打消这念头。

后来,张勋搞复辟没成功,就跑到荷兰大使馆去躲风头。没想到,这时候他居然收到了梁济一封来得有点晚的“声援信”。

梁济跟张勋讲:“我打算用死来坚守气节,以此互相勉励。”说完,他真的就跳到湖里,以死明志了。

在梁济这个人身上,咱们能瞧出点文人特有的傲骨和情调。

他一直想为国家找出路,但一直没能成功,最后没办法,在困惑和痛苦中走上了绝路。

与其讲他是为了清廷而死,不如说他最终决定为了“信仰”献身。

在这方面,梁漱溟跟他老爸简直就是一个模子刻出来的。

他心怀对国家的深情厚意,同时具备着学者的气质,但这份学者的身份也成了他的束缚,这让梁漱溟的人生经历多了几分哀伤与无奈。

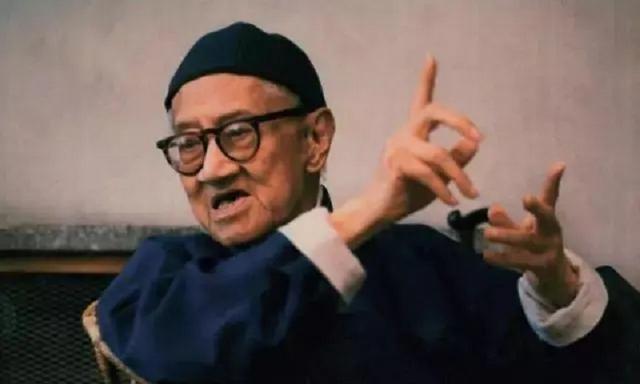

不少人觉得,梁漱溟算是儒家思想最后的代表人物了。

在新文化运动蓬勃兴起那会儿,孔孟思想受到了强烈的批评,处境变得相当棘手。

到了紧要关头,梁漱溟挺身而出,给这事儿添上了新的文化意义。

1917年,他刚踏进北大校门,上第一节课时,就直接向蔡元培校长发问:

你如何看待孔子这个人呢?

梁漱溟提出问题后,蔡元培显得有些意外,他先是愣了一会儿,然后才缓缓开口,小心翼翼地回应说:

对于儒家,如果仅把它当作一种学问来看待,我认为还是挺有研究价值的,我并不反对这一点。

梁漱溟微微颔首,没在这个问题上多纠结。他可不是那种光说不练、只懂仁义道德的“书呆子”,而是个真把学问和实际、教育和行动结合在一起的“实干家”。

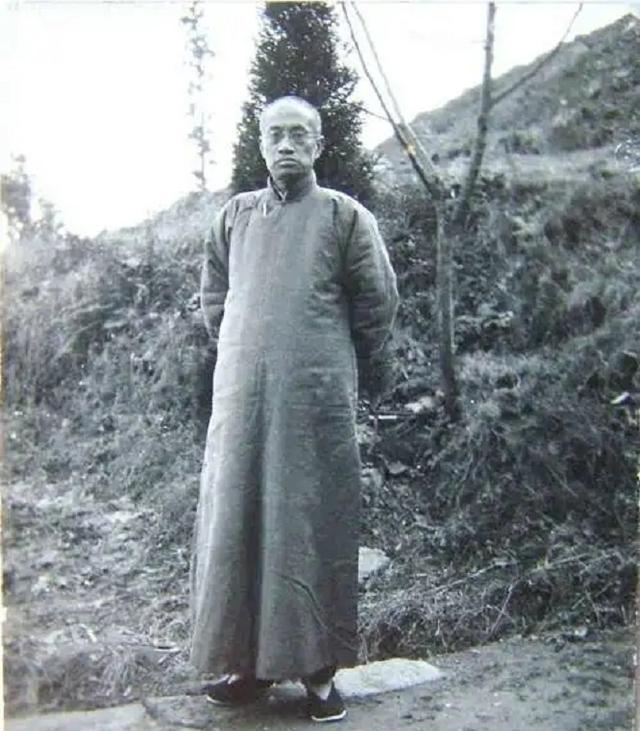

这事儿从他后来放弃当那个风光无限的教授,直接跑到农村动手做实验、实地调研就能明白。

要不是他心里有那股拯救国家、建设祖国的劲儿,他咋能七年都扎在农村搞建设呢?他又咋能叫那些军阀大佬听他的,一起搞那个“村里自己管自己”的试验呢?

但是,仅有坚定的信念和满腔的热忱,要是没找到对的方向,很多时候事情是办不成的。

梁漱溟察觉到了这个情况,因此后来他跟蒋介石、毛主席的交流变得频繁了许多。

【二 、假和睦与真交情】

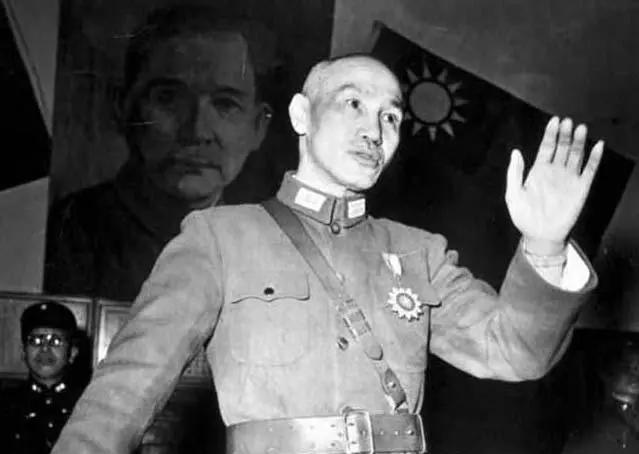

蒋介石与毛主席,在梁漱溟心里的感觉大不一样。

蒋介石待他礼貌有加,但他却并不买账,反而觉得厌烦。而毛主席对他则直言不讳,没有丝毫客气,他却因此对毛主席心生由衷的敬意。

背后的缘由其实挺直白,蒋介石那套客气只是表面功夫,但毛主席跟他可是真心实意地交往过。

在梁漱溟和蒋介石正式碰头前,他对蒋介石的看法挺直接的:

他算是个地方霸主,也可以说他是个挺有手段的地方霸主。

不过,跟蒋介石见过一回面之后,梁漱溟对他的看法可就一落千丈了。

事情是这样的,梁漱溟聊起他有个朋友在外地忙着救灾,蒋介石一听就来劲了,立马翻箱倒柜找出本子和笔,递给梁漱溟说:

你这位朋友叫啥呀?要不你直接写下来告诉我吧。

梁漱溟虽然按事实记录了下来,但心里并不认同,他觉得蒋介石老是带着纸笔,装出一副尊重别人的样子,实在“太假”。

蒋介石身边有秘书跟着,根本不需要他亲自动笔记录,要纸笔干啥呢?

随着交往的增多,梁漱溟对蒋介石的了解也越来越深,他在跟朋友聊天时,对他的评价就更差了:

蒋介石这家伙,不能说他不聪明,只能说他太过自私。他对别人总是持怀疑态度,满心算计,自己讲过的话也经常不算话……

如果有人问起蒋介石这辈子最大的功劳是啥,梁漱溟会带着点瞧不起的神情,用带点讽刺的口气说——

可能是让共产党取得了胜利吧!

跟那个相比,梁漱溟对毛主席的评价可是高出一大截,他们两人的关系也相当亲近。

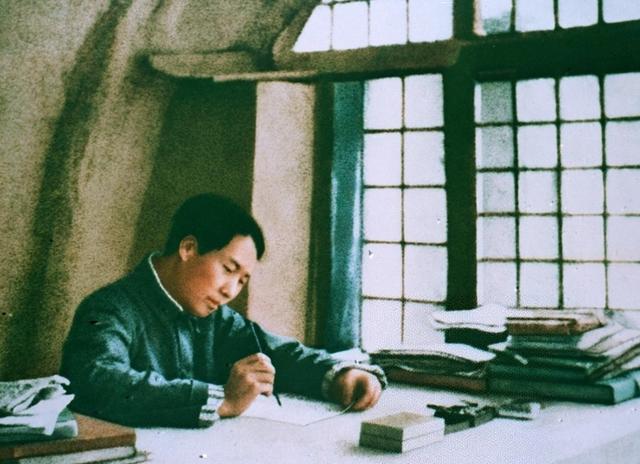

毛主席和梁漱溟头一回碰面,是在杨昌济老师的家中。

那时候,一个是北大的图书管理员,在图书馆里忙活着;另一个呢,是北大哲学系的讲师,站在讲台上教书。他们两个人的身份,那真是差得挺远。

说到他们再次正式碰头,那得等到20年以后了。

这次梁漱溟到延安是有“使命”在身的,一来是想弄清楚抗战会怎么发展,二来是想找找中国以后该走什么样的路。

关于那件事情,毛主席直接跟梁漱溟说了个清楚明白:

咱们得往好处想,胜利肯定是咱们的,日本那边注定得输,没啥好说的!

显然,仅仅一个结论是无法让梁漱溟信服的。

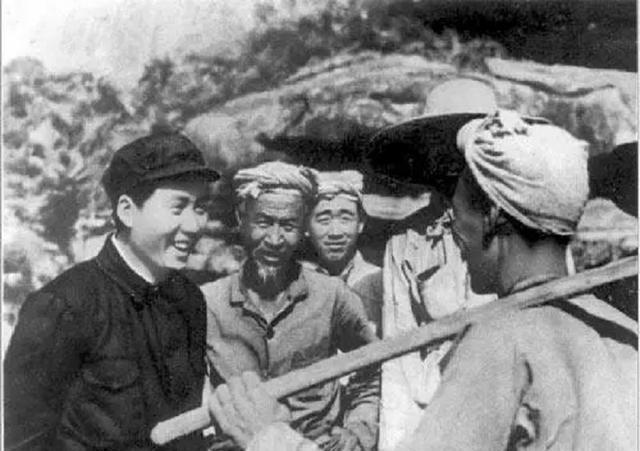

毛主席耐心地给梁漱溟讲解了当时的抗日局面,从头到尾分析得透彻清晰,还条理分明地向他阐述了各方的关系。

梁漱溟听完毛主席的讲话,心里头那是既服气又吃惊。其实,像他这样被这番话打动的人,多了去了,不光是他一个。

那些资料经过一番整理后,最终出版成书,书名叫《论持久战》!

找到第一个问题的答案后,梁漱溟接着就跟毛主席聊起了第二件事情。

为了表达自己的想法,他专门给毛主席送了一本自己刚出的新书,书名叫《农村建设新思路》。

毛主席和梁漱溟的第二次深夜交谈,主要是围绕那一本书来进行的。

其实,“该怎么走这条路”的问题,比起“谁赢谁输”来,显然更难拿主意。并且,对于这事儿,毛主席和梁漱溟的想法不一样,也正因如此,他们俩争论了一宿。

【三 、毛主席与梁漱溟的讨论】

毛主席仔仔细细地读了梁漱溟的那本书,他赞同梁漱溟对社会历史的见解,但对于中国将来应该走“改良”这条路,却并不赞同。

毛主席觉得,光给旧社会修修补补是没出路的,得来个彻头彻尾的革命,这样国家才有希望奔向好未来。

说白了,梁漱溟觉得毛主席只瞅见了“事情的一边儿”,没顾上中国社会的特殊性,他觉得只要社会上的活儿分得清楚,国家就能重新兴旺起来。

毛主席觉得,梁漱溟看待问题过于表面,没充分重视阶级斗争的关键作用和广泛影响。

他们俩针对这些问题聊了一宿,到最后谁也没能改变对方的看法。等到第二天早上天蒙蒙亮,毛主席才对梁漱溟说:

咱们今天先别急着下结论,干脆留到下次见面时再继续聊吧!

梁漱溟一听也跟着乐了起来,虽然他俩辩论了一宿,但梁漱溟心里头别提多舒畅了。

按他的说法,那感觉就像是跟“老伙计”聊了个通宵。

以前我压根儿没想过,能从阶级斗争里搞出一个全国统一又稳固的政权,但现在看来,它真就稳稳当当地站在这儿了。毛主席讲的话,确实不假。

没错,梁漱溟虽然非常佩服毛主席的见识和眼光,但要是碰到问题,两人想法不一样,他也会大胆说出自己的看法。可能这就是人们说的,有德行的人在一起,观点不同也能相处融洽吧。

举个例子,说到抗美援朝这事儿,梁漱溟跟毛主席之前有过意见不合。1950年的时候,他就不支持出兵。到了1953年,在一次会议上,他还直接跟毛主席辩了起来。

以现在的视角回望,毛主席出兵抗美援朝的决定,那真是明智之举。

这场建国后的关键战斗,让咱们国家赢得了极高的声誉,并且一下子就在国际上站稳了脚跟,意义重大。

但那时候,梁漱溟并没有意识到这一点,就连他和毛主席之间的关系,也不像以前那么亲近了。

说起那会儿,毛主席经常派车接梁漱溟先生到中南海去聊天,而且每次都是梁先生还没到,毛主席就先到院子里等着了,这足以看出他对梁先生的敬重和看重。

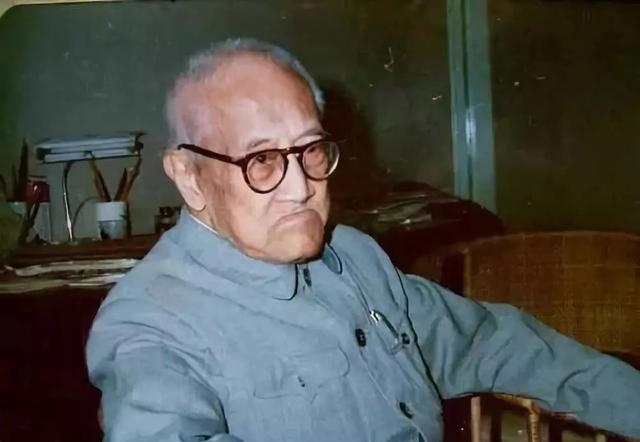

到了老年,每当梁漱溟回想起过去的点点滴滴,他都会从心底发出感叹:

我那时真是太不应该了,居然让毛主席心里不好受。

有人讲,1953年之后梁漱溟就不咋“出声”提建议了,也没以前那么热衷,但这其实只是一种“错觉”。

梁漱溟亲自出面,对那种说法做了明确的答复:

不是说我不愿意提,实在是没啥深刻见解能拿出来说,到了该说的时候,我肯定还是会说的!

后来,梁漱溟回想起那段经历,心里头明白过来,自己当时的看法和实际情况有出入,毛主席才是对的。这样一来,他对毛主席的敬重又多了几分。

三十年后,有美国学者找到梁漱溟,想了解他认为谁是“最了不起的中国人”。梁漱溟回答:

说起毛泽东,不光是在以前和现在,他真的是那种历史上罕见的伟大人物,在全球都称得上是个了不起的大人物!

另外,梁漱溟对周总理也是赞不绝口,他觉得周总理简直就是个“无可挑剔的人”。

显然,梁漱溟早已不纠结于过往那些事儿,心里头剩下的全是对他们的敬重和赞许。

梁漱溟和毛主席没多见几次面,就把他当成了“老朋友”。后来,两人打交道多了,梁漱溟更是把毛主席看作了自己的知心朋友。

毛主席离世之后,梁漱溟心里头觉得特别“空虚和孤单”。

【四 、评价与思考】

军队首领能被夺去指挥权,但普通人的坚定意志无法被剥夺。

从这句评价里,我们感受最深的就是俩字:“直白”和“真诚”。

这里的“直”说的是他个性爽快,有啥说啥,从不拐弯抹角。就像他在访谈里直接讲的那样:

给建议就是为了把问题解决掉,所以得实话实说,别夸大其词,也别丢了主要问题去抓些小枝小节,更不能带着一肚子火去说。

很多人觉得,梁漱溟现在不那么“主动”去挑问题了。

其实并不是说不再提及,只是他的问题更加日常、实在,不太能吸引大家的眼球,但它的作用真的不小。

这个“实在”,体现在他说的和做的一模一样,他确确实实地把自己说过的话落到了实处。

说到“让孔孟思想重振,把传统文化传扬出去”这事儿,那会儿不少人都在背后笑话他,觉得他是异想天开,没那个本事。

但梁漱溟并未选择轻易退缩,他怀揣着对儒家文化的新理解,脚踏实地地将想法一步步落实。

这种做法的“落实”并不总是对的,有时甚至让人感觉相当“死板”。

举个例子,为了推广大家共享财富的理念,他在办学时就采用了“自主捐款”的方式。

仅仅三个月,学校就因为开销大于收入而运转不下去了,最后他没办法,只能辞职离开。

不论是跟毛主席争辩后,最终自己找出错处并认错,还是满怀激情地去办学,最后却没能成功,这些都告诉我们一个道理:

评价这个人得全面点儿,不能只盯着他的功劳和过错不放,也不能光看开始的想法或者最后的结果。得用辩证的眼光去看他得到了什么,又失去了啥。

看看梁漱溟和毛主席的交往,就能明白梁漱溟的性格挺豁达。他跟老爸一样,不太把世俗的事放在心上,一门心思就追自己的那个“道”。

后来,他把自己的这种心态概括成了简简单单的两个字,并且传给了孩子们,这两个字便是“宽容”和“原谅”。

放宽就是给孩子足够的空间,让他们能自由选择和决定。

梁漱溟的儿子梁培宽在上学那会儿,有次考试差那么一丁点儿就及格了,学校直接就把要补考的消息发到了他家里头。

梁漱溟只是匆匆扫了一眼通知书,随后就把它交给了儿子。

但是,放任并不就是不管不顾,梁漱溟也会教孩子们分辨“对错”,他只是把道理讲明白后,让孩子们自己去选择,很少会直接插手干涉。

包容就是“恕”,有次梁漱溟在商量事情时,他的另一个孩子梁培恕也站出来说了自己的想法。

孩子妈妈立马回应道:

大人聊天时,小孩子别急着说话打断。

梁漱溟听完妻子和儿子的想法后,心里并不赞同他们的做法和看法,但也没多争辩。他随后默诵了三段《论语》的内容,意思就是说,人的思想自由是不该被束缚的。

挺有意思的是,毛主席对待别人,总是展现出一种“宽松”和“接纳”的态度。也难怪梁漱溟会那么认可毛主席,甚至在后来给了他极高的赞扬。

希望大家能从这个故事里得到点启发,感受到毛主席的聪明才智和人格魅力,并且能学到他那宽容大度的处事方式。

同时也要吸收老一辈革命家那种深厚的爱国情怀和无私的付出精神,把他们的英雄事迹牢牢记在心里。

《梁漱溟:儒家传承的最后一人,坚信东方文化将全球盛行》梁漱溟,这位儒家文化的坚守者,他认为东方文化必将走向国际舞台。在他看来,东方文化的深厚底蕴与独特魅力,有着不可估量的全球影响力。梁漱溟一生致力于弘扬儒家学说,他坚信,尽管现代社会快节奏、高压力,但人们对内心平静与精神追求的需求从未减少。东方文化,尤其是儒家思想中的仁爱、礼义、智慧等核心理念,正是现代人心灵慰藉的良药。他常常强调,东方文化强调人与自然和谐共处,注重个人修养与品德提升,这些与现代社会的可持续发展理念不谋而合。因此,他坚信东方文化不仅不会过时,反而会在全球范围内越来越受到重视。梁漱溟的坚持与信念,让他成为了儒家文化传承的重要人物。他用自己的行动,向世界展示了东方文化的独特魅力与深远影响。

《梁漱溟轻松聊起蒋介石》梁漱溟在一次交谈中,自然而然地提到了蒋介石。他说起蒋介石时,语气中带着几分轻松与随意。梁漱溟没有刻意渲染,只是平平淡淡地讲述着与蒋介石有关的一些事情。在他的叙述里,蒋介石的形象跃然眼前,既非完全正面,也非一味负面,而是一个有血有肉、有优点也有缺点的人。梁漱溟的这些言谈,让人仿佛看到了他与蒋介石交往的点点滴滴。没有过多的修饰,也没有刻意的贬低或抬高,他只是用最直白的话语,将那段历史重现出来。这样的讲述方式,让听众对蒋介石有了更加全面、客观的认识。整个交谈过程中,梁漱溟始终保持着平和的心态,仿佛在讲述一个老朋友的故事。这样的态度,也让人们对他的智慧与豁达有了更深的了解。

《毛泽东和梁漱溟的两次深入交流》在中国组织人事报的报道中,讲述了毛泽东与梁漱溟之间的两次重要谈话。话说有一次,毛泽东特地找来了梁漱溟,两人坐下来深入聊了很久。他们的话题广泛,从国家大事到个人见解,无所不谈。这次谈话,让两人都对彼此有了更深的认识。后来,又有一次机会,毛泽东再次邀请梁漱溟进行长谈。这次,他们更是掏心掏肺,把心中的想法和盘托出。无论是对于时局的看法,还是对于未来的规划,两人都进行了深入的探讨。这两次深入交流,不仅加深了毛泽东和梁漱溟之间的友谊,更让他们在许多问题上达成了共识。这样的谈话,无疑对于当时的局势和未来的发展,都起到了积极的推动作用。

#百家说史品书季#