一、战火淬炼的文艺初心

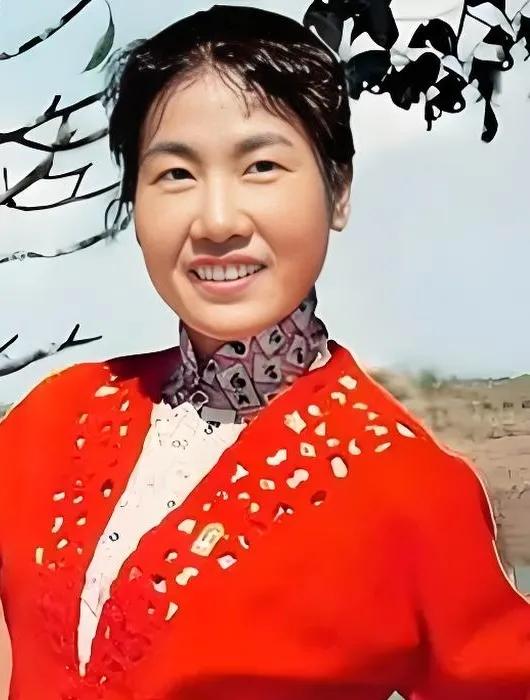

1918年,张瑞芳出生于河北保定的书香门第,父亲是辛亥革命元勋,母亲是进步教师。1935年,她考入国立艺术专科学校学习绘画,却因抗战爆发投身戏剧救亡运动,在重庆参演《棠棣之花》《屈原》等进步话剧,与秦怡、舒绣文并称“四大名旦”。

1940年,她在重庆参演《松花江上》,饰演受尽凌辱的村妇妞儿,首场演出便让观众泪湿衣襟,周恩来称赞她“把角色演到了人民心里”。这段在战火中为百姓演出的经历,奠定了她“艺术为人民服务”的终身信念。

二、银幕上的“人民代言人”

1949年后,张瑞芳成为上海电影制片厂首批演员,开启了从舞台到银幕的辉煌生涯。1952年,她在《南征北战》中饰演游击队长赵玉敏,为贴近角色,她在山东农村与大嫂们同吃同住,学会推独轮车、纳鞋底,片中“我们今天的撤退,是为了明天的进攻”的台词,成为一代人的记忆。

1962年,她凭借《李双双》达到艺术巅峰。为塑造泼辣直爽的农村妇女李双双,她在河南林县住了三个月,观察农村妇女的言行举止:蹲在墙头吃饭、边纳鞋底边吵架、田间地头抢工分的细节,都被她融入表演。

影片上映后轰动全国,“双双嫂”成为中国女性勤劳正直的象征,她也凭此片获第二届大众电影百花奖最佳女演员,周恩来总理称她“演活了中国农民的精气神”。

她的戏路横跨工农兵:《三年》中的纱厂女工、《家》中的瑞珏、《大河奔流》中的李麦,每个角色都带着泥土的芬芳。即使在晚年,她仍在《泉水叮咚》中饰演幼儿园老师陶奶奶,用温暖细腻的表演告诉观众:“好演员要把角色当成自己的亲人。”

三、从演员到电影事业的耕耘者

作为上海电影制片厂副厂长,张瑞芳始终践行“深入生活”的创作理念。1958年,她带队到安徽凤阳体验生活,与农民同吃同住,收集的素材后来融入《李双双》的剧本;

1980年代,她力主拍摄《城南旧事》《芙蓉镇》等影片,为第五代导演铺路。她常对年轻演员说:“离开人民的生活,艺术就成了无源之水。”

四、德艺双馨的艺德传承

生活中的张瑞芳,始终保持着朴素本色。她穿着补丁衣服参加会议,拒绝特殊照顾;丈夫患病时,她亲自照料十年,从未抱怨。1962年,她当选“新中国二十二大电影明星”,却将授牌捐给上海电影博物馆:“荣誉属于人民,我只是个传话筒。”

2012年,94岁的张瑞芳离世前,仍惦记着筹建中的儿童电影基金会。追悼会上,奚美娟含泪回忆:“张老师教我们,演戏先做人,心里装着观众,角色才有温度。”

结语:人民艺术家的精神丰碑

从抗战舞台到新中国银幕,张瑞芳用70年艺术生涯诠释了“人民演员”的内涵:她塑造的角色,是中国妇女的缩影;她坚守的信念,是艺术扎根人民的准则。正如《人民日报》评价:“她用一生证明,真正的艺术,永远与人民同呼吸、共命运。”

如今,上海电影博物馆的展柜里,张瑞芳的演出服和笔记本依然泛黄,上面写着:“演员的最高荣誉,是让观众在角色中看见自己的生活。”这位从战火中走来的人民艺术家,早已成为一座精神丰碑,激励着后辈用真诚的表演回馈时代、致敬人民。