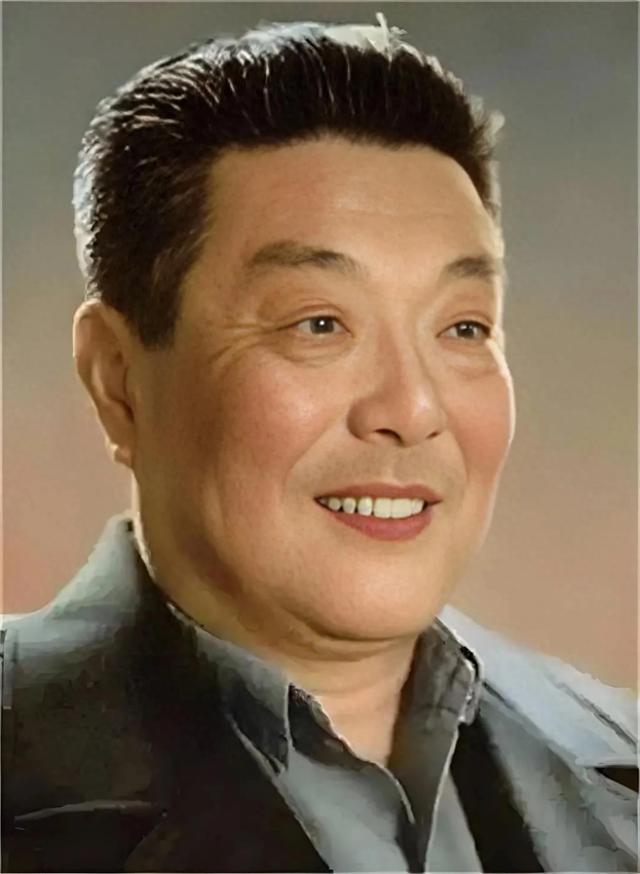

他是新中国影坛第一代“硬汉专业户”,用40余部经典作品塑造了工农兵的群像丰碑;他是扎根生活的表演大师,将革命理想融入血脉,在银幕上书写着时代的精神图谱。他,就是新中国22大电影明星——张平。

一、从延安窑洞到银幕战场

1917年生于江苏昆山的张平,原名仉家驹,幼年便饱尝生活艰辛。15岁挑起家庭重担,在码头扛包、影院收票的底层经历,为他日后塑造劳动者形象埋下伏笔。1937年,这位热血青年毅然加入上海救亡演剧五队,徒步奔赴延安,在抗日军政大学和鲁艺的熔炉中淬炼成长。

在延安的演出中,张平因《广州暴动》等剧崭露头角,更得到毛泽东主席的亲自教诲:“要做艺术家,必先深入群众。”这段经历深刻影响了他的创作理念——1950年拍摄《钢铁战士》时,他与战士同吃同住三个月,在零下20度的严寒中坚持实拍,将排长张志坚的钢铁意志融入每一个眼神。

二、硬汉的百面人生

张平的表演如同多棱镜,在不同角色中折射出时代的光芒:

- 《钢铁战士》:他用颤抖的手指抓住敌人枪管的细节,将革命战士的宁死不屈演绎得惊心动魄,该片获文化部优秀影片一等奖和卡罗维·发利国际电影节和平奖。

- 《风暴》:饰演工人孙玉亮时,他将码头苦力的驼背体态与罢工领袖的坚毅眼神完美融合,被赞“演出了中国工人的脊梁”。

- 《小兵张嘎》:老钟叔在狱中用草棍刻木枪的镜头,成为几代人心中的集体记忆,他用质朴的表演让英雄走下神坛。

- 《停战以后》:谈判桌上的顾青将军,既有军人的威严又不失文人的儒雅,展现了张平驾驭复杂角色的深厚功力。

三、艺德如山的影坛楷模

在银幕外,张平同样书写着大写的人生:

- 甘当绿叶:1976年复出后,他主动为年轻演员配戏,在《丹心谱》中饰演配角李光,用精湛演技为新人铺路。

- 提携后辈:张艺谋回忆,张平曾在片场手把手教他如何用镜头语言表现人物心理,这种传承精神影响了一代电影人。

- 家国情怀:晚年将珍藏的“22大明星”证书捐给家乡博物馆,他说:“荣誉属于人民,我只是个传声筒。”

四、永不褪色的精神图腾

张平的艺术生涯始终与时代同频共振:从《白毛女》中痛斥黄世仁的佃农,到《烈火中永生》里慷慨赴死的李敬原;从《千万不要忘记》中的老工人,到《黑三角》中的公安局长,他塑造的40余位工农兵形象,构成了新中国电影的“人民史诗”。

2025年,当流量明星占据热搜时,张平在《钢铁战士》中那句“共产党员的骨头,是最硬的!”仍在影史长河中回响。这位用生命诠释表演真谛的艺术家,早已将自己的名字刻进了中国电影的精神谱系——他是银幕上永不生锈的钢铁战士,更是人民心中永远不倒的精神丰碑。