一、战火淬炼的艺术底色

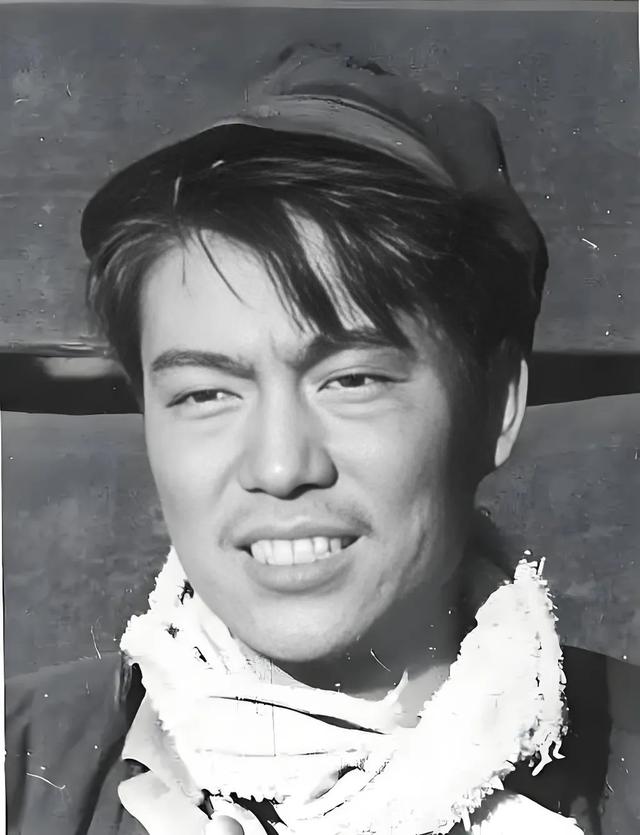

1930年生于山东黄县的于洋,原名于延江,幼年随家人闯关东谋生,12岁因家境贫寒进入伪满映画株式会社做临时演员,这段经历为他埋下艺术火种。

1945年,哥哥引导他加入解放军,成为侦察员和文艺干事,亲历四平保卫战、长春围歼战等战役。战场上的生死淬炼,让他对英雄主义有了深刻理解,也为后来塑造军人角色奠定了坚实基础。

二、银幕硬汉的经典塑造

1947年,于洋调入东北电影制片厂,在《留下他打老蒋》中饰演连长,开启专业演员生涯。

1958年《英雄虎胆》中,他将侦察科长曾泰的智勇双全演绎得淋漓尽致,这个深入匪巢的孤胆英雄成为新中国电影史上的标志性形象。1962年,他当选“新中国二十二大电影明星”,与赵丹、谢芳等艺术家共同定义了时代审美。

他的角色跨越工农兵学商:《青春之歌》中坚定的地下党员江华、《暴风骤雨》中刚毅的土改工作队队长萧祥、《戴手铐的旅客》中蒙冤不屈的公安干警刘杰,每个角色都带着鲜明的时代印记。尤其在《戴手铐的旅客》中,他自导自演,以“拿大顶看世界”的台词反思历史,影片观影人次破亿,主题曲《驼铃》传唱至今。

三、导演生涯的艺术突破

1977年转型导演后,于洋延续了现实主义创作风格。《万里征途》聚焦公路运输战线,《大海在呼唤》探索海洋题材,其作品始终紧扣时代脉搏。

他擅长用镜头语言传递情感,在《戴手铐的旅客》中,通过边疆雪景与人物命运的交织,营造出悲壮而温暖的艺术张力。这种“用角色讴歌英雄,用生命践行信仰”的创作理念,影响了陈凯歌、张艺谋等新一代导演。

四、德艺双馨的艺坛楷模

于洋的敬业精神在业内有口皆碑。拍摄《暴风骤雨》时,他与农民同吃同住三个月,学会赶马车、犁地;为演好炼钢工人,他在高温车间连续工作,险些被钢水烫伤。这种深入生活的创作态度,让角色充满真实感。2010年获金鸡百花终身成就奖时,颁奖词称他“用一生诠释艺术生命”。

生活中的于洋与妻子杨静相濡以沫70年,两人共同执导《大海在呼唤》等作品,成为影坛佳话。女儿于静江为照顾父母辞去美国工作,儿子于晓阳子承父业成为导演,却因过度劳累英年早逝。家庭的悲欢离合,让他对人性有了更深刻的理解,这种情感积淀融入表演,使他的角色始终带着温度。

五、永恒的银幕记忆

2025年3月1日,于洋与世长辞,送别仪式上,贾樟柯、葛优等影人前来吊唁,张光北含泪称他为“永远的楷模”。从《桥》到《一切如你》,他参演、执导的60余部作品,串联起新中国电影史的重要节点。人民日报评价他:“戎马意气的银幕形象,体现着电影人崇高的艺术品格。”

这位95岁的人民演员,用一生践行了“戏比天大”的职业信仰。他塑造的英雄群像,不仅是时代的镜像,更是民族精神的缩影。正如《戴手铐的旅客》中那句经典台词:“好的电影要有好的故事、好的情节、好的风光、好的动作、好的音乐。”于洋的艺术人生,正是对这句话最完美的注解。