北京大学教育学院长聘副教授、学习科学实验室执行主任尚俊杰表示,人工智能在教育管理方面具有巨大潜力。据了解,北京大学早已推出"小北学长"服务,这一智能系统能够智能解决师生的日常生活问题,从课程查询、校园导航到各类信息咨询,为师生提供全方位的智能服务,大大提高了校园生活的便利性。

而武汉理工大学则推出了更为系统化的AI校长助理,建立了校长-处长-院长"三级链接"数据驾驶舱,对学校办学过程中的问题提前预警干预,协助决策。这一系统通过收集和分析学校各方面的运行数据,为管理者提供科学、及时的决策支持,实现了教育管理的数据驱动和精准化。

教育部教育数字化专家咨询委员会主任委员、武汉理工大学校长杨宗凯认为,人工智能能够促进教学模式的转变,适应教育数字化、数字教育的转型,从传统"师—生"二元结构转向"师—生—机"三元结构。这一转变不仅体现在教学层面,也深刻影响着教育管理的方式和效率。

在教学管理方面,人工智能系统正在发挥越来越重要的作用。以北京大学推出的"北大问学"(辅助教学平台)、"北大智学"(在线智能学习平台)和"化小北"(化学实验室智慧学伴)为例,这些平台不仅为学生提供学习支持,也为教师和管理者提供了丰富的教学数据,帮助他们更好地了解学生的学习状况和需求,优化教学资源配置和课程设置。

普渡大学开发的"课堂信号系统"(Course Signals)则利用"学习者成功算法"(Student Success Algorithm, SSA)分析学生的课程表现、课程努力程度、前期学业历史和学习者特征等数据,预测学生的学业风险并及时干预。这类系统能够帮助学校提高学生的学业成功率,降低辍学率,优化教育资源的利用效率。

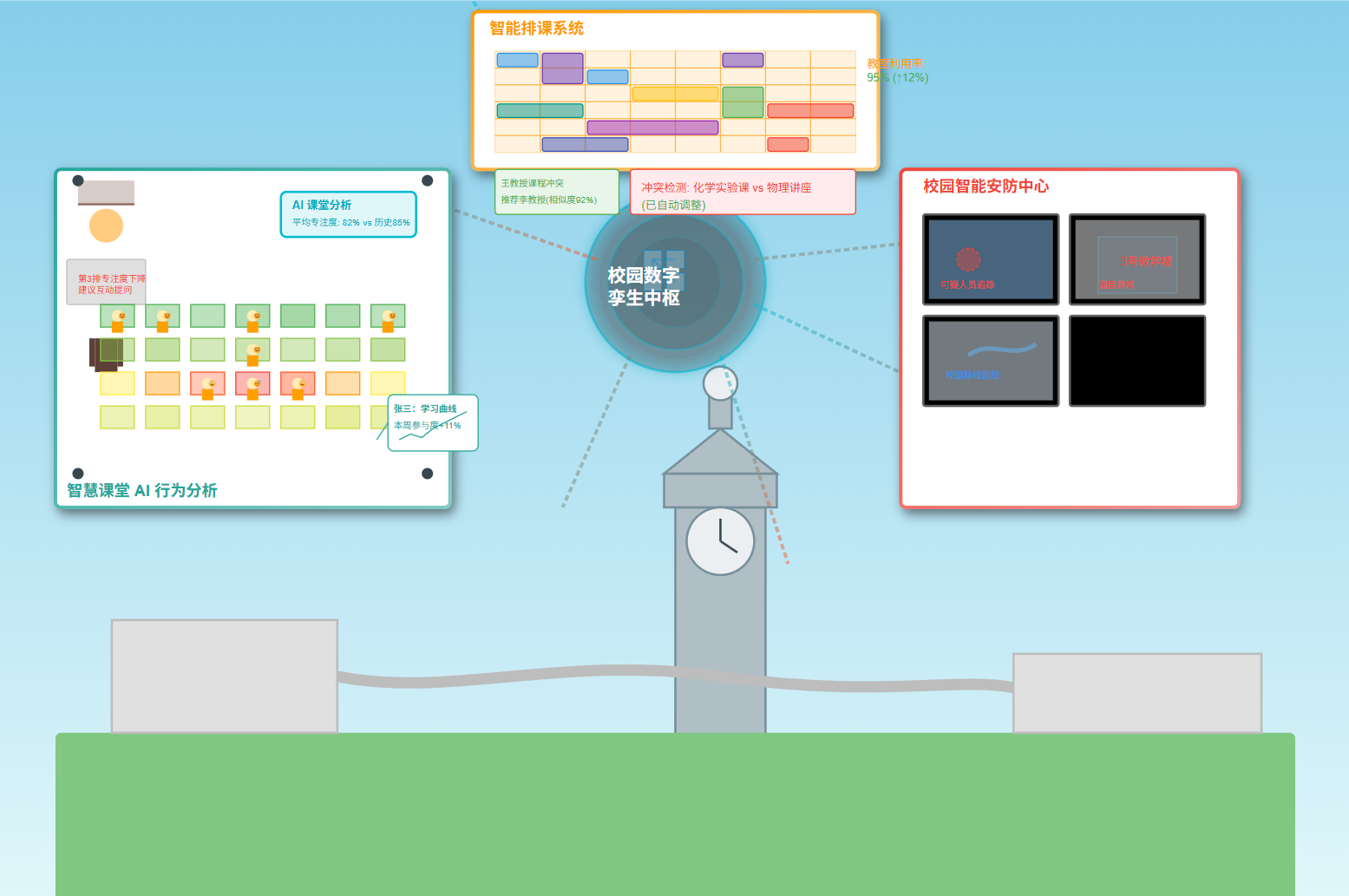

目前,一些学校还在测试"智慧课堂行为管理系统",通过在教室内安装组合摄像头,捕捉学生在课堂上的表情和动作,经人工智能和大数据分析计算出课堂上学生的专注度,从而促进教学改进,甚至可以及时提醒教师调整教学策略。这类系统的应用,使教学管理从经验驱动向数据驱动转变,提高了教学质量和效率。

在校园综合管理方面,人工智能系统也展现出了广阔的应用前景。从智能排课、智能安防到智能后勤,人工智能技术正在改变高校的管理模式。例如,通过分析历史数据和实时状况,智能排课系统可以生成最优的课程安排方案,提高教室和师资的利用率;智能安防系统可以实时监控校园安全状况,及时发现并处理潜在的安全风险;智能后勤系统则可以根据师生的活动规律优化资源配置,提高服务质量和效率。

尚俊杰教授指出,在过去30多年的教育变革进程中,技术对教育产生了深远的影响。从20世纪90年代以前的"粉笔+黑板"教学模式,到90年代的计算机辅助教学和多媒体课件,再到互联网时代的大规模在线开放课程(MOOC),技术不断改变着教育的形态。如今,生成式人工智能的突破为教育创新打开了更广阔的想象空间。

国家已经做出了具有前瞻性的战略部署,在《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》中明确要求促进人工智能助力教育变革。在这一战略指引下,北京大学教育学院学习科学实验室与软件工程国家工程中心合作,以博雅教育大模型为基础搭建了北大智学平台,旨在构建情境化、游戏化、智能化的学习环境,助力学生的学习更科学、更快乐、更有效。

尚俊杰教授呼吁,作为新时代的高等教育工作者,我们要主动拥抱技术变革,创新教学模式与学习方式,通过教育数字化转型提升教育新质生产力,为实现中国式教育现代化、助力教育强国建设贡献智慧力量。

随着人工智能技术的不断进步和应用的不断深入,智能教育管理将成为高校提升管理水平、实现高质量发展的重要支撑,为建设世界一流大学和一流学科提供强大的技术保障和管理支持。