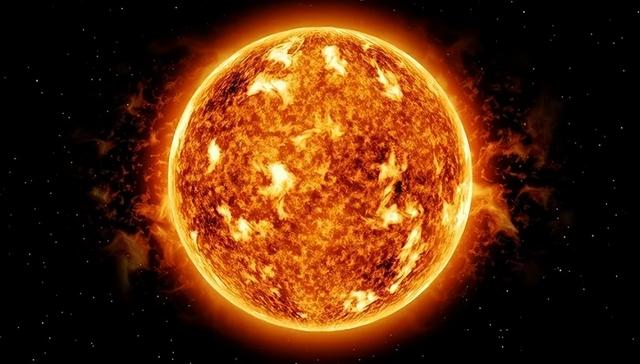

在全球能源转型的浪潮中,核聚变能因其清洁、高效、近乎无限的资源潜力,被视为解决人类能源危机的终极方案。作为人类追逐“终极能源”的前沿阵地,中国在可控核聚变领域持续发力,其中紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目更是成为全球瞩目的焦点。该项目不仅是全超导托卡马克核聚变实验装置EAST(俗称“人造太阳”)的升级版,更肩负着首次实现聚变能发电演示的历史使命,有望率先建成世界首个紧凑型聚变能实验装置,为人类能源革命按下加速键。

01 项目背景:聚变能发展的战略需求与全球竞争随着全球人口增长和工业化进程加速,传统化石能源的枯竭与环境污染问题日益严峻。国际能源署预测,到2050年,全球能源需求将增长50%以上,而现有能源体系难以支撑这一需求。核聚变能以其燃料储量丰富、反应产物无污染、能量密度极高的优势,成为人类能源未来的理想选择。每单位核聚变燃料释放的能量是核裂变的4倍,比燃烧化石燃料高出近400万倍,且反应产物仅为氦气和中子,不产生温室气体或放射性废料,被誉为“终极清洁能源”。

当前,全球核聚变研究呈现“多国并进、技术分野”的格局。美国国家点火装置(NIF)聚焦惯性约束聚变,通过激光轰击靶丸实现瞬时高温高压;欧洲联合环状反应堆(JET)和国际热核聚变实验堆(ITER)则以磁约束聚变为主攻方向,利用超导磁体约束高温等离子体。中国凭借EAST装置在全超导托卡马克技术上实现突破,连续创造1.2亿摄氏度101秒等离子体运行的世界纪录,为BEST项目的研发奠定了坚实基础。

作为中国聚变工程“三步走”战略(实验装置—工程示范堆—商业堆)的关键环节,BEST项目旨在突破EAST装置在工程化应用中的技术瓶颈,首次实现聚变能发电演示,推动核聚变从实验室研究向工程应用跨越。其紧凑型设计不仅降低了建设成本,还为未来商业化聚变堆的模块化复制提供了技术范式,标志着中国在核聚变领域从“跟跑”向“领跑”的转变。

02 技术架构:BEST装置的核心系统与创新突破

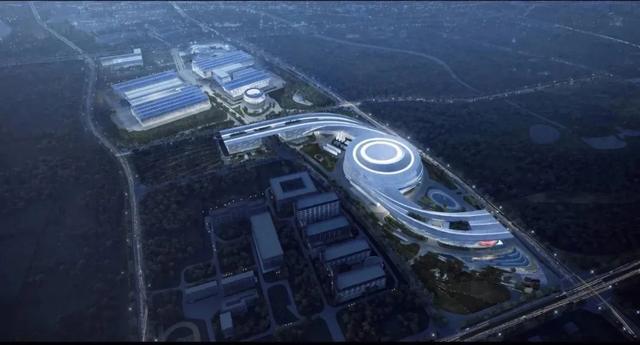

BEST装置总用地面积约16万平方米,总建筑面积约15万平方米,采用全超导托卡马克技术路线,通过优化磁体系统布局和真空室结构,将装置体积较传统设计缩小30%以上,同时维持等离子体约束性能。其紧凑化设计不仅降低了超导磁体和低温系统的能耗,还显著缩短了工程周期,为商业化应用铺平道路。

BEST装置的主机系统由六大关键部分构成,各系统协同工作,共同实现聚变反应的稳定运行与能量输出:

主机杜瓦系统作为真空隔热屏障,主机杜瓦采用双层不锈钢结构,内部填充多层绝热材料,确保超导磁体系统在-269℃的低温环境下稳定运行。其真空度设计达到10⁻⁸ Pa量级,有效阻隔外界热辐射,为磁体系统提供“零热耗”运行环境。

冷屏系统由真空室冷屏和杜瓦冷屏组成的双层热屏蔽结构,通过液氦循环冷却,将磁体系统热负荷降低至EAST装置的60%,显著减少制冷能耗。其表面镀有高反射率涂层,进一步提升热辐射屏蔽效率。

超导磁体系统包含纵向场磁体(TF)、极向场磁体(PF)、中心螺管磁体(CS)和校正场磁体(CC),采用最新一代高温超导材料(如REBCO带材),最高磁场强度达15特斯拉,较EAST装置提升30%。磁体系统通过智能控制算法实现毫秒级动态响应,确保等离子体约束形态的精确调控。

内馈线系统作为磁体系统的“能量动脉”,内馈线采用超导母线与冷却管路一体化设计,总长度超过500米,通过低温氦气循环实现-253℃的稳定制冷。其创新性的无绝缘接头技术,将馈线电阻损耗降低至传统设计的1/10,大幅提升能量传输效率。

真空室系统采用双层壳体结构,内层为316L不锈钢,外层为碳钢增强层,通过真空钎焊工艺实现无缝连接。真空室上开有128个功能窗口,用于安装诊断设备、偏滤器维护及包层模块更换,支持等离子体参数的实时监测与动态优化。真空室内部包括包层系统:采用锂铅共晶合金(LiPb)作为增殖剂,通过中子俘获反应产生氚燃料,实现氚自持循环。其结构设计兼顾热转换效率与辐射防护,能量转换效率达25%,较EAST装置提升50%。偏滤器系统:采用钨铜复合材料,通过主动水冷技术实现每平方米10兆瓦的热负荷承受能力,有效排除杂质粒子,维持等离子体纯度。其创新性的“雪花”形靶板设计,将偏滤器寿命延长至传统结构的3倍。VS线圈系统:通过动态调节等离子体边界形状,抑制边缘局域模(ELM)爆发,降低第一壁材料损伤风险。其控制精度达0.1毫米级,为长脉冲稳态运行提供关键保障。

03 建设挑战:从“国之重器”到“世界首例”的跨越

BEST项目施工难度远超常规工程,被业界概括为“五超施工”,基础筏板厚度达5米,单次浇筑混凝土量超1.2万立方米,需克服地下水渗流与混凝土水化热控制难题。

最重部件(如中心螺管磁体)重量达1200吨,相当于1/6艘航空母舰,需采用模块化吊装与精密定位技术。部分墙体高度达45米,需通过智能张拉系统实现预应力损失率<3%,确保结构抗震性能。采用300毫米厚预制混凝土墙板,通过BIM技术实现毫米级拼接精度,满足核级防辐射要求。主厂房跨度达120米,采用空间网格结构体系,通过有限元分析与风洞试验优化节点设计,确保结构稳定性。

研发C60高性能混凝土,通过掺入纳米级矿物掺合料与聚丙烯纤维,将水化热峰值降低20%,裂缝控制宽度<0.2毫米。河钢集团舞钢公司为项目定制生产3000吨特种钢板,通过优化轧制工艺与热处理参数,实现-196℃低温冲击韧性>120J,满足超导磁体系统严苛的力学性能要求。采用第三代高温超导带材绕制技术,单根磁体长度达5000米,通过无损检测与磁场均匀性校准,确保磁场偏差<0.1%。

04 战略意义:从能源革命到全球科技竞争

BEST项目的成功实施将推动中国在以下领域实现突破,首次实现聚变能发电演示,输出功率达50兆瓦,为后续工程示范堆设计提供关键参数。通过紧凑化设计与工程化验证,将聚变堆建设成本降低至ITER的1/5,为2040年前后建成首座商业聚变堆奠定基础。带动超导材料、低温系统、辐射防护等10余个高端装备制造领域的技术升级,形成千亿级聚变能产业集群。

BEST项目的紧凑化设计范式、氚自持循环技术等创新成果,有望成为国际聚变能技术标准的核心参考。通过ITER框架与“一带一路”科技合作计划,推动中国聚变技术向东南亚、中东等地区输出,构建全球聚变能研发网络。项目汇聚超2000名科研与工程人员,培养一批聚变物理、超导工程、低温技术等领域的顶尖人才,巩固中国在该领域的全球人才优势。

若BEST项目按计划于2027年建成,人类将首次实现聚变能发电演示,这一里程碑事件将通过连续1000小时稳态运行,证明聚变堆在发电效率、燃料循环、安全环保等方面的技术可行性。推动全球能源结构从“化石能源—可再生能源”向“聚变能主导”的第三次转型。

结语

紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目不仅是中国科技自立自强的象征,更是人类探索“终极能源”的里程碑。从实验室到工程化,从技术突破到产业变革,BEST承载着破解能源困局、重塑人类未来的历史使命。