近年来,全球能源需求激增,尤其是AI算力爆发式增长带来的电力消耗,让科技巨头纷纷将目光投向核能。微软、谷歌等美国互联网企业已开始探索自建小型核电站,而更具颠覆性的可控核聚变技术,则被视为人类能源的"终极答案"。中国在这一领域已占据先机,产业链正加速成熟,万亿级市场蓄势待发。

1. 可控核聚变:从实验室走向商业化

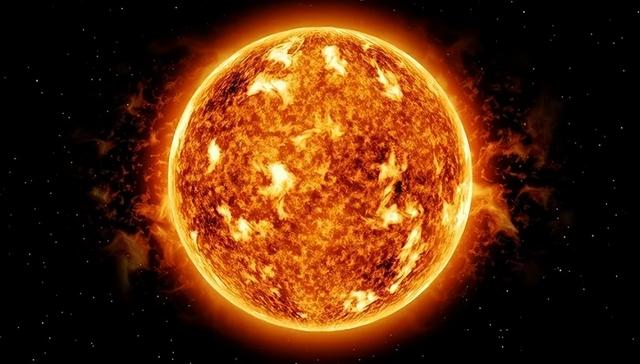

可控核聚变通过模仿太阳内部的反应,将氢同位素(如氘和氚)在高温高压下融合,释放巨大能量。其优势显著:

- 能量密度极高:1克氘氚燃料相当于8吨石油,且原料(海水中的氘)近乎无限。

- 清洁安全:不产生长寿命核废料,无熔堆风险。

- 稳定供电:可弥补风光发电的间歇性,成为未来基荷能源。

过去几十年,核聚变研究长期受困于"Q值"(能量输出/输入比)难以突破1,但近年来技术突飞猛进:

- 2022年,美国劳伦斯利弗莫尔实验室首次实现净能量增益(Q>1);

- 2023年,中国EAST装置实现403秒稳态长脉冲运行,创世界纪录;

- 2024年,全球首座商用聚变示范堆(如英国的STEP、中国的CFETR)进入工程阶段。

业界预计,2030年代将见证首座商用聚变电站并网,2050年后进入规模化应用。

2. 产业链爆发:哪些环节将率先受益?

可控核聚变产业链涵盖上游装置制造、中游技术研发、下游能源运营,核心环节包括:

(1)超导磁体与真空腔室

- 托卡马克装置依赖强磁场约束等离子体,高温超导(HTS)磁体是关键。

- 中国优势:西部超导、永鼎股份等企业已突破二代高温超导带材技术,成本仅为国际1/3。

(2)激光点火与等离子体控制

- 惯性约束路线(如美国NIF)依赖高能激光,光模块、光学晶体需求激增。

- 中国突破:中科院上海光机所已开发出全球最高功率激光系统。

(3)氚增殖与材料科学

- 聚变堆内壁需耐受亿度高温,钨合金、液态锂包层是核心材料。

- 中国进展:核工业西南物理研究院在氚自持技术上领先。

(4)投资与商业化模式

- 政府主导+民营资本:中国已设立"聚变能专项",深圳、合肥等地涌现多家初创企业(如能量奇点)。

- 科技巨头入局:微软已签约购买Helion能源的聚变电力,国内AI巨头或跟进。

3. 中国能否领跑全球?

中国在核聚变领域具备三大优势:

1. 全产业链布局:从超导材料到整机设计自主可控;

2. 政策支持:"十四五"规划将聚变列为前沿技术,CFETR(中国聚变工程实验堆)进度超前;

3. 成本优势:装置建造成本仅为欧美1/2。

但挑战仍存:

- 国际竞争:美国私企(如TAE、Commonwealth Fusion)融资已超60亿美元;

- 技术瓶颈:氚燃料循环、材料寿命等问题待解。

4. 投资逻辑与风险提示

机会方向

- 短期:超导材料(西部超导)、高温合金(抚顺特钢);

- 中期:激光器件(福晶科技)、真空设备(汉钟精机);

- 长期:聚变运营商(未来或由中广核、中核牵头)。

风险提示

- 技术迭代不及预期;

- 政策扶持力度波动;

- 替代能源(如第四代核裂变)竞争。

结语

可控核聚变已从"科幻"步入现实,中国凭借全产业链能力和政策决心,有望成为这一赛道的核心玩家。尽管商业化仍需十年以上,但技术突破与资本涌入正加速行业成熟。投资者需保持长期视角,关注核心材料与装置龙头,等待"人造太阳"照亮万

亿市场。