大家好,我是梨白,一枚历史和写作萌新爱好者,欢迎关注哦~本文为原创,盗文必究!

他来了,他来了,今天我们小文的主角是唐宋八大家之一的曾巩。

说起曾巩,梨白想了想,又理了理,不得不说这位的存在感在唐宋八大家中不算高的。

对比他的老师欧阳修,挚友王安石,同科苏轼、苏辙以及他们的爸爸苏洵,几乎小透明了,但即便如此还是挤进了唐宋人才济济的文豪榜中,这就值得我们探究了,所以今天梨白就和大家浅谈一下曾巩。

上一次曾巩出现在梨白的小文里,还是苏轼的“背景板”。

嘉佑二年,进士科策论题目为《刑赏忠厚及至论》。主考官欧阳修和副考官梅尧臣在看到被糊名的苏轼的文章后大为赞赏。

看行文风格欧阳修以为是自己的学生曾巩,为了避嫌把苏轼放到了这科考试的第二名,也因此只要大家在讨论苏轼文采的时候,曾巩就要被拉出来遛一遛。

但从侧面我们也可以得出一个结论,那就是曾巩的文采,议论文文采不比苏轼差,这点他的老师欧阳修是很有自信的。

然而也是因为和苏轼差不多的行文风格,致使曾巩参加了多次科举并未考中,这又是怎么回事呢?

然而也是因为和苏轼差不多的行文风格,致使曾巩参加了多次科举并未考中,这又是怎么回事呢?嘉佑二年科举考试之前,当时的北宋文坛流行的是“太学体”,是对以往“西昆体”的一种矫枉过正,这是被文章风格朴实、自然的曾巩所不耻的。

再加上曾巩和苏洵、苏轼一样擅长文章弱诗赋,所以考了几次都没考中。

这里说一下,苏轼在科举的时候诗赋也是瘸腿的,甚至还是不及格的,因此考试成绩只进了乙科,这和宋朝科举时用的韵脚也有点关系。

这个涉及比较专业的知识,梨白这个看点书就来现学现卖的就不在这里和大家说这事儿了,说不明白,哈哈哈哈。

这里咱们插一嘴,曾巩的年龄比苏洵小十岁,比王安石大两岁,大苏轼、苏辙兄弟近二十岁。

也正是因为年龄相近,曾巩和王安石成为了至交好友,据考证两人都曾参加过庆历元年的科举考试,王安石顺利上榜,曾巩没有考中,两人却一见如故,不过亦有人对两人的相识时间有异议。

真实情况如何还待考究,但是王安石确实写过诗词来安慰曾巩,同时,我们也能从王安石的诗词中窥见曾巩的才能。

赠曾子固

宋·王安石

曾子文章众无有,水之江汉星之斗。

挟才乘气不媚柔,群儿谤伤均一口。

吾语群儿勿谤伤,岂有曾子终皇皇。

借令不幸贱且死,後日犹为班与扬。

王安石也是唐宋八大家之一,且同样很低调,性格刚毅、激进,曾巩能和王安石做朋友还被其如此维护,可见人品、才华都不一般。

我们不是曾巩,不能走进他的内心,但想来曾子固也是比较郁闷的。

曾巩的学问和才华多少是有点“遗传”的,他的祖父是当时江西南丰的第一个进士,曾官至礼部郎中,后改吏部郎中,父亲曾易占也累官太常博士。

《宋史》记载曾巩“生而警敏,读书数百言,脱口辄诵”,这应该就是过目不忘,除此之外,曾巩在十二岁的时候就开始研习写作科举类的文章,有《六论》,“援笔而成,辞甚伟”,因为未到及冠的时候,已经名动乡里了。

但就是这样一个人科举之路并不顺利,并且还患有肺痨,期间还遭遇了老父亲病逝,想来曾巩该是有点郁闷的。

不过还好,曾巩赶上了嘉佑二年星光熠熠、闪耀千年的“龙虎榜”,可苏家两兄弟、状元章衡、理学家张载、程颢、程颐,之后的宰相吕惠卿等人成为了同科进士。

嘉佑二年,曾巩应该是喜悦的、高兴的、欣慰的,因为老曾家不光是他中了进士,他的三个弟弟曾牟、曾布、曾阜还有两个妹夫都中了进士,可谓一家六进士,这放在当时绝对是一件轰动朝野和民间的大事儿,毕竟在古代家族的力量是不可忽视的。

江西南丰至今也有曾家的传说,曾巩与曾肇、曾布、曾纡、曾纮、曾协、曾敦并称“南丰七曾”,大家去旅游的时候可以留意一下。

中了进士的曾巩去了太平州(今安徽省马鞍山市当涂县)当司法参军。

这活不是个什么难活,也干不出什么政绩,以至于曾巩在给和王安石共同好友王深父的心中提及,“常欲求脱去,而卒无由”。

欧阳修于曾巩而言绝对是伯乐,嘉佑五年,曾巩这一年四十一岁了,朝廷有诏令三馆秘阁各置官员编校书籍,欧阳修便举荐了曾巩入京担任编校。

这对于和祖父、父亲一样性格不会拐弯、变通的曾巩绝对是个好工作,一心一意和书打交道即可,像是西汉刘向的《说苑》,本来有20卷,在宋朝时只有5卷,还是在曾巩的不厌其烦之下又找到、整理了15卷,才有了现在18卷的版本。

担任编校工作的九年里,曾巩兢兢业业,整理、阅读了大量书籍,他之后文学作品中的代表作部分就是在这个时期写成的,就是他为很多古书像是《战国策》、《列女传》等写的序,大家可以去查看。

就在曾巩一心研究圣贤书的时候,他的好友王安石也没闲着,被宋仁宗看重,开始进京为三司度支判官。

梨白一直没敢写王安石这个人,因为从改革来看这个人绝对是一个理想主义者,是一个改革家,也是一个预言家,在烈火烹油的时代里喊出了改革二字的人是要对国家还有百姓绝对忠诚、信仰的人。

早在宋仁宗时期,王安石就已经开始琢磨变法这个事情了,但庆历新政的失败让宋仁宗心里的那点念头早没了,继任者宋英宗则只活了四年。

在这期间王安石的仕途起起伏伏,但和曾巩的友谊却一直没有断,在王安石父亲去世,曾巩妻女撒手人寰时两个人彼此慰藉,友谊更加深厚。

不过很快两个人的友谊小船就迎来了第一次动荡,这就还要说起王安石主张的那场熙宁变法。

其实对于王安石变法来说,也是王安石遇上了野心勃勃、锐意改革的宋神宗,如果皇帝不想改革,那肯定谁说也不好使。

为了能够让宋神宗君臣,朝廷上下充分理解变法,王安石决定“讲学”,自此拉开了新旧两党斗争的局面。

到最后甚至王安石是站着讲还是坐着讲都成为了大家“互撕”的焦点,这一次曾巩站到了王安石的对立面。

这其实和曾巩比较古板、守旧的性格是分不开的,在他看来“师”是“被动”产生的,是有人需要答疑解惑需要请教的时候,被请教的人才被尊称为“师”。

王安石进宫只能算是个“侍讲”,不是“坐而论道”的,不是百官的老师,更不是宋神宗的老师,然后曾巩还说了一句非常不好听的话,“乃不知其强聒而欲以师自认,和其妄也。”

然而,曾巩其实是支持变法的,只不过相比于王安石排除万难,一言激进变法的态度,曾巩更愿意徐徐图之。

其实这件事没有对错,王安石着急是因为他的预见性政治眼光让他看到了北宋社会存在的问题,曾巩是变法派中的保守派,因为他觉得彼时北宋的政治环境和变法人群体的整体素质并不适合大刀阔斧地改革。

事实确实也如此,准备好改革的人只有王安石一个,宋神宗的决心都是随时能动摇的,就更不用说后头改革直接分裂了朝廷,变成了一场两党互撕的闹剧。。。。。。

对于王安石在改革上面呈现的一言堂,曾巩是痛心的,他也做了一首诗《过介甫》,道出了心中的苦闷和无奈。

过介甫

宋·曾巩

日暮驱马去,停镳叩君门。

颇谙肺腑尽,不闻可否言。

淡尔非外乐,恬然忘世喧。

况值秋节应,清风荡歊烦。

徘徊望星汉,更复坐前轩。

在变法这事儿上曾巩其实和苏轼前期有点境况相同的,和他一起考中进士的弟弟曾布、曾肇都是苏轼所说的新党中间力量,所以最后弄得个新党不待见他,旧党也容不下他。

于是,曾巩在熙宁二年刚敲锣打鼓要变法的时候就要求外任了。

曾巩先是被外放为越州(今浙江省绍兴市)做通判,提一嘴,苏轼因为变法自请出京的第一个职务也是通判。

曾巩也许不是一个能言善辩的政治家,但绝对是一个务实的官员。在越州上任的第一年他就平稳地解决了饥荒问题,还亲自查勘鉴湖的堤坝、河想,于是有了《越州鉴湖图序》,解决了当地盗湖为田的问难题。

此后的十二年,曾巩又陆续历任齐州、襄州、洪州、福州、明州(浙江省宁波市)、亳州等知州,所到之处对政务皆是务实、兢兢业业,在地方颇有官声,收到百姓们的爱戴。

且相比于很多拥护变法的新党地方官,曾巩其实在地方上更加忠实地推行了变法,比如上面提到的越州饥荒。

他先是张贴告示,让各县富人如实汇报储存粮食的数量,而后说服他们将粮食比照常平仓的价格稍稍提高一点后卖给百姓,这样稳定了民心,让百姓不必流离失所。

然后曾巩又让官府出借种子给农民,然后让他们随着秋季的赋税一起偿还,也没有耽误弄时间。

关于王安石变法的一些条例,像是青苗法、保甲法,曾巩都在地方进行了实践,但并不是每个北宋官员都像曾巩这般务实,先不说地方的,开封城已经炒成了一锅粥。

作为变法中坚力量的两个弟弟也随着新党和保守党的轮番上台起起伏伏,不过三人的兄弟情却是非常可贵。

早在父亲、大哥相继去世后,曾巩就曾经带领两个弟弟在老家耕种读书,所以即便政见不同,三者的关系也是非常亲密。

曾经有段时间,三兄弟皆被放了外任,有了相聚的机会,曾布的夫人谢玩还用诗词记录下了相聚的一幕,“金马并游三学士,朱幡相对两诸侯”。

就在曾巩以为这一生也就这么着的时候,元丰三年,已经六十多岁的曾巩接到了去沧州的调令。

古代外任的官员每挪一个窝就要上个谢表,这个大家应该很熟悉,苏轼的“乌台诗案”就是在上谢表的时候被人揪住了小辫子,押解进京的。

曾巩呢,是在谢表的时候客气地说了句“伏望圣慈,许臣朝见”,真的只是客气一下,谁知道宋神宗心血来潮,就召曾巩进京了。

既然进京了,有些话就不能藏着掖着了,于是曾巩也准备了一下,就王安石变法中的改革官制、增强边防制安等问题都说了一下自己的见解,又把在地方的一些经验总结了一下,然后就对了宋神宗的胃口。

想到曾巩这位爱卿文采斐然,宋神宗就改变主意给他找了个好活,修五朝国史,也算是和他老师欧阳修的工作有了交集和延续。

然后曾巩就又“闯祸”了,他觉得修史就得来点真实的,于是就要求宋神宗除了大家都知道的历史来点内宫里头记载的事情,是“外廷未所闻的”,这显然触到了宋神宗的霉头。

不是咱说,要是咱去问咱想知道,那绝对是八卦,但是曾巩那是真想知道也真想记载下来,那宋神宗也是真想刀他。

就这还没完呢,曾巩又浓墨重彩地写了宋王朝的开国皇帝赵匡胤,什么文治武功比刘邦强之类的,最最最要命的事还拿尧舜禅代这事儿说赵匡胤心胸宽广。

看到这儿大家是不是为曾巩这位有才华的老年人捏把汗,真是什么都敢说啊,宋神宗的爹宋英宗的皇位再是从伯伯宋仁宗那里来的,他们也都是宋太宗一脉啊,这咋还议论上彼时朝廷中都噤若寒蝉的事情呢?

然后宋神宗就不愿意了,不过还好,因为曾巩一直性子就是这样,古板还有些迂腐,反倒让宋神宗没有降罪于他,还将他升为了中书舍人,起草制诰。

这事儿还挺“好玩”的,六十多岁的曾巩终于在外头在校编了十几年书,又在外任职十几年终于回到了开封城,还成为了天子近臣,不过这已经是他整个职业生涯的最后一年了。

同一年,元丰五年九月,曾巩的继母去世,曾家三兄弟扶灵南归,到了江宁(今江苏省南京市)曾巩就已经卧床不起了。

此时在南京过着退休生活的王安石来看望了这位相识于微时的好友曾巩,第二年也就是元丰六年,曾巩病逝于江宁。

因为之前修史的时候放得太开,官员们也在揣摩上头对于曾巩之死的态度,所以来吊唁的人并不多,一代文豪就这样陨落了。

曾巩在唐宋八大家中的存在感并不强,还有很多人抛出了其最弱的理论,但是南宋文人却对其文章颇为推崇,特别是理学大家朱熹,他甚至认为曾巩的文在苏轼之上。

朱熹认为世人很少有人能够体会到曾巩文章的精髓玄妙,认为其“词严而理正”,梨白认为朱熹得出此结论应该也是结合了曾巩的性格,同时也因为曾巩的文章也印证了理学的一些立场,所以朱熹不止一次评论曾巩且评价颇高,“予读曾氏书,未尝不掩卷废书而叹,何世之知公浅也”。

《宋史》对曾巩也是评价颇高:“立言于欧阳修、王安石间,纡徐而不烦,简奥而不晦,卓然自成一家,可谓难矣”,纡徐而不烦,简奥而不晦还卓然一家怎么就不是大家呢?!

小伙伴们又是怎么看曾巩的呢?快在评论区留下你们的见解吧,期待大家的转赞评。

参考书籍:

《宋史》

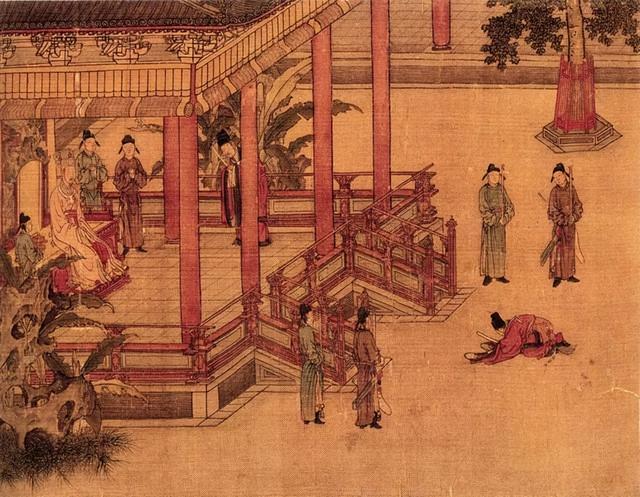

(文中所有图片来自网络,如涉侵权,请联系删除,万分感谢!)