说到《尼布楚条约》,想必大家都有所耳闻。今天咱们换个新视角,从俄罗斯那边来看看这个协议。

先说说这个条约签署前,黑龙江那边是个啥情况,这些都是根据俄国人留下的资料来的。

因为那些从欧洲流浪过来的移民,阿尔巴津,也就是雅克萨,那地方的农民变得特别多。转眼间,时间来到了1684年,那会儿是康熙二十三年,紧接着第二年就打了雅克萨之战。到了那会儿,阿尔巴津县总共有四百八十户种地的和打渔打猎的人家。全部的阿尔巴津人,还有哥萨克,他们一共种了一千俄亩的粮食,另外还种了五十俄亩的官田。

他们控制了从斯特列耳卡河,也就是额尔古纳河口开始,一直到阿尔巴津,还有阿尔巴津再往下游,差不多快到呼玛河那个地方,就是现在的黑龙江省呼玛河,整个阿穆尔河的左边,黑龙江的北岸,都是他们的地盘。

他们零零散散地住在各处的小村落中。第一个小村子紧挨着斯特列耳卡河边。而大部分村子呢,都散布在阿尔巴津的下游地区,其中有个特别大的村子,就是波克罗夫斯克村,也是那一片唯一的大村。

我猜在阿穆尔河边上,像这样只有两三户人家的小村子,大概有二三十个吧。农民们给阿尔巴津的哥萨克们提供了足够的粮食。

这些小有名气的小村庄啊,比如说石勒喀河边有个过冬的地方叫米基什基诺,还有额尔古纳河口那儿,阿斯特拉罕人也有个过冬的村落。再往上游走走,阿尔巴津那边有帕诺沃村和伊利英斯克村。到了阿尔巴津下游,也有不少特色村子,比如离瓦加达也夫湖四俄里远的手工业村,还有十五俄里外的辛加洛夫手工业村,更远些,四十俄里处有安铝留辛手工业村。到了河口那儿,还有个布林加村呢......

有些报告里也讲到了下面这几个做手工艺品的村子:大兵村、伊格纳什那村,还有教堂村。

这样,在 1682 年,俄国人巳经占领阿穆尔地区直到结雅河口和结雅河(即“牛满江”)两岸。阿穆尔地区自结雅河口以下属于中国势力范围。【俄】А.П.瓦西里耶夫著,《外贝加尔的哥萨克(史纲)》第一卷

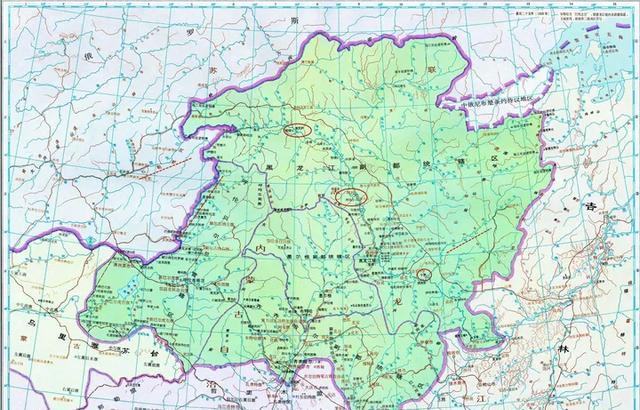

上面那张图是康熙时期设立的“黑龙江将军”管辖的地方,你可以把它想象成黑龙江的军区或者省份。在给大家讲解俄国人的历史记录之前,我先用红笔圈出了那段历史资料里提到的一些地名、河流名,好让大家心里有个大概的地理位置。

俄罗斯人说,他们掌控的地盘,东边一直到牛满江,他们管它叫结雅河,西边则是石勒喀河,那一带就是尼布楚。这里面啊,还包括了额尔古纳河、呼玛尔河的入海口,还有雅克萨那些地方。

这片地方住着好几十个俄国人村庄,加起来有近千家常住人口,里头还有二百名常驻的士兵,他们被称作哥萨克。

看到这儿,有人可能会琢磨:这么大一片地方,俄国人那点人数,其实也不起眼吧?

我得实实在在地说,在那个时候的黑龙江中上游地区,能有将近一千户人家,那真的是算挺多的了。

黑龙江中上游那块地方,在明朝时被人们叫做“野人女真”,其实人口一直就不多。

在明朝早期,就是明英宗正统那时候,朝廷对辽河以东的建州女真和松花江那边的海西女真的人口做了统计。这么做是为了按人头给他们发贸易许可证,我们叫敕书。结果出来,建州女真那边只有五千户人家,海西女真稍微多点,也就一万户。

朝鲜人也搞过这样的统计,不过他们的数据更少,建州三卫那边的人口数才2300户左右。

南方那些相对适合居住的地方,女真人的数量都已经不多了,北边的情况就更可想而知了。

顺治年间早期,俄国人刚开始探索黑龙江时,他们做了个统计,发现黑龙江下游到中游那块地方(清朝那会儿叫“东海女真”,住的大多是赫哲族和费牙喀族人)壮丁加起来才1040人;而上游到中游的地界,也就五个大村子。

而且啊,黑龙江那块地在明朝末年到清朝初年,接连碰上了两场大仗乱子。

有一次,皇太极带兵去打索伦部落的头儿,叫“博穆博果尔”的。那场仗打下来,清军抓了快六千索伦人,然后把他们全都带到了辽东半岛,安置在了那边。

我得澄清一下,清军在那次打仗的时候,确实干了些残忍的事,但这可不是皇太极的本意。出兵前,皇太极就跟那些带兵的将领反复交代,说得就跟操心孩子似的:

别因为贪心就随便杀人,也别乱抓人当俘虏。遇到抵抗的,就劝他们投降,那些伤了咱们士兵的,自然得严惩不贷。要是愿意归顺,就把他们登记入户籍,还要让他们进贡海貂皮。

清军打完胜仗回来后,皇太极知道了他们抢东西、杀人的事情,特别不高兴。他马上就下了命令,要惩罚带兵的将领,就是说:

癸未那天,朝廷定了索伦人违反律法的罪名,然后根据情况不同,萨木什喀等人对犯错的人进行了不同程度的惩罚和贬黜。

对那些被抓回来的人,皇太极的做法是给他们“分配房子、田地还有牲口”。

还有一次,说的是沙俄在顺治时期搞的第一次“阿穆尔征服行动”。跟皇太极那时候不一样,俄国人那就是明摆着的“殖民”行径,说白了就是杀人放火,抢占地盘,还抢女人。咱们来看看俄国人自己是咋记录的。

哥萨克人不停地用大炮和枪械朝达斡尔人开火。你来我往的交火中,达斡尔人倒下了二百三十四个。后来,哥萨克人掏出了马刀和长矛,开始近身肉搏。在城里,哥萨克四面围攻达斡尔人,一个个砍杀,直到一个不留。近身战中,又有四百二十七人被杀,总共死了六百六十一人。只有十五个人侥幸逃脱,他们是从城墙破洞那儿跑出去的。俄国人这边,死了四个,伤了四十五个。

哥萨克抢到的东西有这些:二百四十三个女的,一百一十八个小孩子,还有二百三十七匹马、一百一十三头牛和羊。

在十七世纪,俄罗斯那边,性格比较传统的妇女一般都不愿意跑到西伯利亚去,所以那边女性真的挺少的。哥萨克人呢,他们喜欢找那些已经受洗的异族女性,之后就把她们卖掉,再娶新的。他们在收粮食税的地方都有女人,这种情况挺常见的。

哥萨克对待那些异族妇女的做法,想想都知道啥样。她们就像手套,想换就换,没啥大不了的。在那些俘虏里头,既有成了家的妇女,也有年轻的姑娘。到了新主人家里,这些异族妇女受的苦楚可多了去了,尽是屈辱。

少数民族的人数涨得慢,主要问题是女的少。那些督军啊、服役的哥萨克们,他们就跟少数民族的妇女住在一起,跟两口子没啥两样。这些人要么花钱买,要么直接抢。就拿 1641 年来说,塔尔县有一百四十七个少数民族男人没了,其中只有五个人留下了老婆孩子。这样一来,少数民族的人数就越来越少,都快没了。

总的来说,到了雅克萨之战那会儿,黑龙江中上游的俄国人已经“相当不少”了。要是清朝政府不闻不问,那黑龙江恐怕就得步伏尔加河、南乌克兰、托博尔斯克、叶尼塞斯克、伊尔库茨克那些地方的后尘,被俄国人用“杀男人、抢女人,让当地人变成‘俄罗斯人’”那一套给占了,要不了多久,一百年都用不上,就得变成“说俄语的地盘”了。你看现在的海参崴,不就是个例子嘛?

行了,这就是雅克萨之战打响前,黑龙江那边的状况。

《尼布楚条约》一签,额尔古纳河东边的那些俄国人,除了雅克萨那地儿埋下的快上千的死尸,剩下的活人都得拍拍屁股走人。

针对这事儿,俄罗斯人给出了他们的看法:

阿尔巴津那段辉煌的历史,最终却以悲剧收场,俄罗斯人第三次失去了阿穆尔这片土地……

给说明白点儿:头一回呢,是在顺治皇帝那会儿,沙尔虎达跟俄国打了一连串的仗;第二回,就是第一次雅克萨战役结束后;到了第三回,那就是《尼布楚条约》签好以后的事儿了。

讲句实在的,现在不少人提起雅克萨之战,都说那不过是一场小规模的村庄战斗,清军是在自个儿地盘上打的。但这说法其实不太对。说实话,那时候雅克萨对俄国人来说,也能算是他们的地盘边缘了。

打仗之前,清朝在东北最北边的官府就设在宁古塔,那地方现在归黑龙江省的牡丹江市管。俄国佬呢,他们在雅克萨周围也设了不少军营,像尼布楚、色楞格斯克、乌丁斯克、通金斯克、雅库茨克这些地方,离雅克萨都挺近的,不比宁古塔到雅克萨远多少。

打仗前,康熙皇帝吩咐清军到黑龙江城,就是那个瑷珲城驻扎。驻军的粮食得从科尔沁草原运过来,得经过辽河、松花江,再到黑龙江,这一路运输的难度,其实也不比俄国人那边轻松多少。

好吧,总结来说,俄罗斯人认为这个条约很不公平,但从我们的角度看,它应该是公平的。