1949年8月19、20日,国民党《中央日报》连续两天刊登同一件事,称国军在湘西取得大捷“解放军伤亡八千被俘两千余人”。吹嘘这是“徐蚌会战以来,国军取得的最大的胜利”“打破了林彪不可战胜的论调”。

指挥作战的国民党华中军政长官白崇禧在他衡阳的驻地和广西大本营搞起了各种祝捷大会,把从战场上收集的一些武器摆在一起拍照发给美国人,争取援助。

这就是解放战争末期,国民党大肆宣扬的所谓“永丰大捷”。事情的真相又是如何呢?

败退中的国军

青树坪之战四野失利渡江战役后,解放军如秋风扫落叶般向南追击逼近长沙。时任国民党湖南省政府主席程潜、第一兵团司令陈明仁通电起义,使白崇禧精心构筑的湘粤赣防线出现一个大缺口。

白崇禧毕竟是见过大风大浪的老江湖,很快意识到陈明仁仓促宣布起义,必然无法通知所有部队。而且陈明仁的部队也并非铁板一块,可以离间。

白崇禧立即派飞机撒传单,造谣陈明仁已被软禁,起义声明是冒用他名义发的,率部南下可以奖赏一笔银元。另外他还派出部队北上接应叛军。

经过白崇禧一番操作,陈明仁兵团7万多人,竟有4万余人叛逃。陈明仁也感到事态严重,为了稳定部队,他与程潜商量,立即请解放军派部队南下拦截叛军。

林彪认为,向南追击一方面可以巩固陈明仁部;另一方面白崇禧必然会派部队向北接应,届时有可能拖住其主力,迫使其在湖南决战。

林彪派出49、46、40等部队向南追击,钟伟指挥的49军在最南边,成了追击的主力。

就在四野大军向南追击之际,白崇禧却兵行险着打算反击四野冒进部队。站在他的立场上看:

第一,渡江战役以来,国民党一路溃败,不仅士气低迷,而且严重影响国际观感,不利于争取美国援助。

第二,如果能取得一次反击胜利,将有利于迟滞解放军的推进,争取持久作战。等待国际形势变化和美援的到来,届时仍有反败为胜的机会。

第三,四野北方士兵居多,进入南方水土不服,出现大量病员。而且长时间追击,部队非常疲惫,战斗力大减。湘桂两省多水田和山地,正是桂军擅长的地形。

白崇禧急令桂系第三兵团主力开赴邵阳、衡阳以北地区,他将伏击地点设在湘乡西南的青树坪镇。该地是湘中通往湘南的必经之地,公路两侧均为300米左右的小山坡,非常适合伏击。

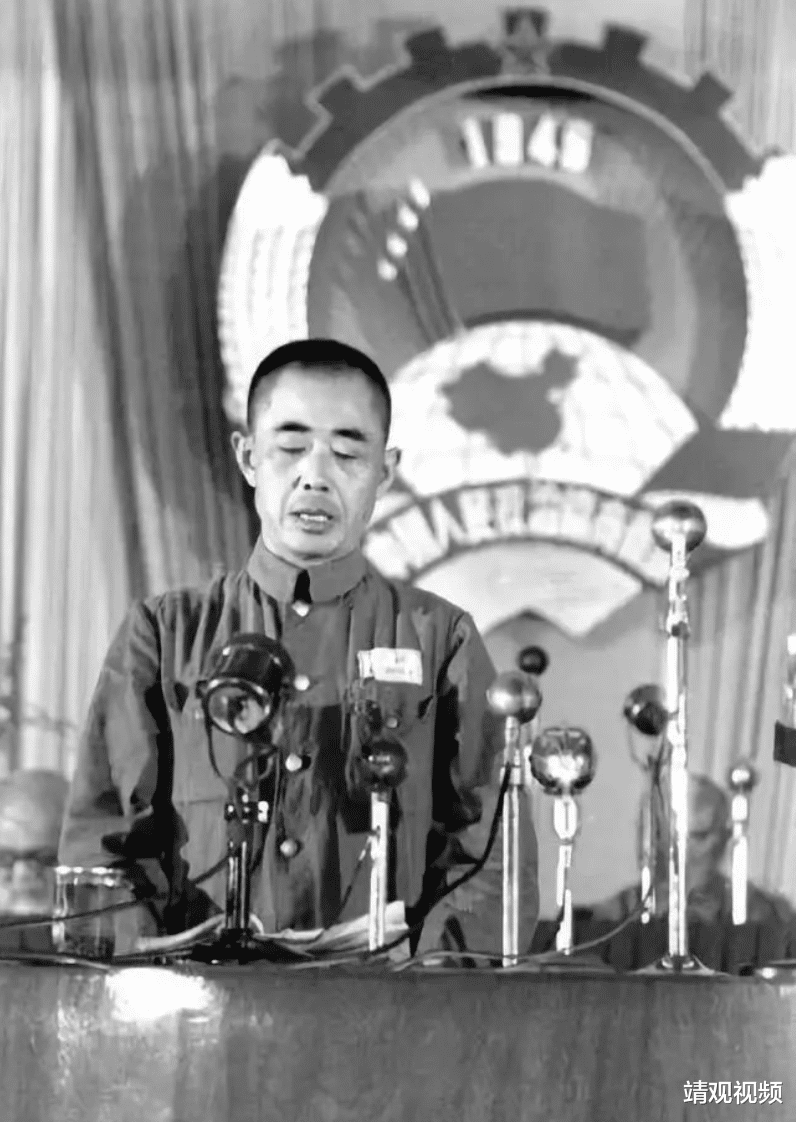

陈明仁在大会上发言

49军145、146师追到湘乡地区,发现叛军已经向西南逃去了。但宝庆方向敌军较多,147师又是孤军作战,所以军部命令145、146师向永丰、宝庆前进。

尽管145师在追击过程中发现诸多异常,不断建议立即后撤。但军部认为拦截叛军的任务还没有完成;另外146师在最前面,对敌情应该有充分了解。复电:

与桂敌主力作战慎重是对的,但敌力较弱,则不应畏惧,应大胆吃掉他。

毕竟国民党五大王牌部队相继灰飞烟灭,杜聿明、廖耀湘、王耀武等一大批国军名将都成了阶下囚。而且自渡江战役以来,解放军还未遇到过一次像样的抵抗。桂军一个地方部队又有什么好怕的呢?

轻敌心理让部队付出了代价。145、146在青树坪附近遭到桂军伏击,阵地上出现飞机、坦克等重武器,漫山遍野都是黑压压的敌军。

老兵回忆,桂军与其他国军有明显区别,冲锋在前的均是戴大盖帽的军官,不论水田和山地都能快速飞奔,如履平地。他们作战非常勇敢,甚至敢向解放军后方迂回。

146师激战一晚,弹药即将耗尽,后在145师的接应下突出重围。此战,146师损失800多人,145师损失300余人,并非国民党报纸吹嘘的八千余人。

比起国军动辄几十万的大兵团被歼灭,这点损失微不足道。影响主要是政治方面的,行将就木的国民党军队被打入一剂强心针,上下都出现了莫名的亢奋。

战后49军军长钟伟主动检讨说:“对桂系主力的战斗力估计不足,认为白崇禧没什么了不起,犯了麻痹轻敌的错误。”但这一仗也产生了积极影响:

其一、将桂军主力吸引到湘中,拖延了其南逃时间,使解放军有充足的时间休整,为发动下一场战役创造了机会。

其二、解放军还摸清了桂军战斗特点,比如战斗积极性较高、战术运用较好、射击精准。但与其他国军一样,桂军也不擅长夜战,一到晚上就停止进攻。

所谓“福兮祸之所伏”,战场上瞬息万变,不到最后时刻无法分辨出真正的英雄。青树坪一仗只是故事的开头,白崇禧高兴得有点早了。

外号小诸葛的白崇禧

致命的失误青树坪战役后,白崇禧20万兵力摆在衡宝公路和粤汉铁路两侧,东边是华南军政长官公署余汉谋集团的15万余人,西面是川湘鄂边区绥靖公署宋希濂的10余万人。三部互相呼应,妄图阻止解放军南下。

其实早在长沙和平解放之前,毛主席已经对歼灭白崇禧集团提出了战略构想。他判断白崇禧很狡猾,不会轻易与解放军决战,最大可能是退回广西老巢。

四野渡江之后一直在寻找与白崇禧决战的机会,但解放军准备发动武汉战役时,白崇禧眼见大势已去,急忙将主力撤往湘鄂赣边。当解放军发动湘赣战役时,他又将部队撤往长沙。

白崇禧还不甘于一路败退,途中总在寻找机会试图咬解放军一口,占点小便宜,以迟滞解放军推进,青树坪一战就是如此。

基于以上原因,毛主席认为近距离包围很难歼灭白崇禧集团,应该采取大迂回、大包围策略,插至敌后,先完成包围,再回打,将其围歼在广西境内。

进入9月份,局势对白崇禧越来越不利:

彭德怀率领的一野重创胡宗南集团,歼灭了马步芳集团,正在向宁夏、新疆进军。刘伯承、邓小平指挥的二野已经完成休整,正准备向大西南进军。陈毅指挥三野正准备发动漳夏战役。

四野已经完成了休整,歼灭白崇禧集团的时机已经成熟。毛主席作出了全面部署,林彪根据毛主席的战略意图详细进行了部署,决定分三路向中南进军:

西路:程子华指挥13兵团之38、39军,从右翼迂回,经常德、芷江直插柳州,截断白崇禧逃往贵州的通道。

东路:陈赓统一指挥4兵团之13、14、15军和15兵团之43、44军及两广纵队。先向东迂回分三路包围广州,切断余汉谋从海上逃走的退路,再抽调第4兵团向桂南挺进。

中路:肖劲光指挥12兵团之40、41、45、46军和第13兵团之49军,先寻机歼灭白崇禧集团之71军,再由湘桂铁路两侧入桂。

至10月初,西路军已攻占芷江,切断白崇禧集团由湖南西逃贵州的隘口。东路军也突破了粤北敌军第一道防线。中路军则集结在湘潭、湘乡地区,准备向敌后迂回。

白崇禧左右两翼均被解放军突破,成为一个突出部。但出人意料的是,他却没有撤退的迹象。甚至还在衡宝一线布下重兵,摆出一副决战的阵势。

衡宝战役示意图

白崇禧到底想干什么?林彪判断湘粤赣是白崇禧最后的防线,总不至于一枪不放就跑掉吧。

由于当面兵力不足,为避免青树坪那样的失误,林彪连发两次电令,要求中路军各部立即停止追击,等待兵力集结,与敌军决战。

同时电令芷江的西路军向宝庆迂回,在湘东的中路军一部插到粤汉、湘桂铁路之间,截断白崇禧退入广西的大道,以便在湘南地区大量歼敌。

事实上林彪误判了形势。白崇禧的狡猾之处在于不按常理出牌。明明在撤退,却总想找机会反咬一口。明明打算撤退,却调集主力摆出一副决战姿态。

白崇禧集结部队忽东忽西,一开始确实是想导演一场青树坪那样的反击,不过没有找到机会。随着中路解放军突破衡宝前沿阵地,并向侧翼迂回,白崇禧察觉到了危险,急忙下令全线撤退。

此时林彪已经下令正面部队停止追击,不出意外的话白崇禧极有可能全师撤回广西。但战场上就是个处处充满意外的地方。

当中路军向南推进时,45军135师的任务是从水东江方向迂回到洪桥地区,这是衡阳到桂林铁路线上的一个大车站,占领洪桥白崇禧的机关和物资通通跑不了。

凑巧的是原本在水东江防线的两个桂军师临时被东调,出现了一个大口子。135师正在此时插进来,一昼夜行军160里,基本上没遇到大的阻碍。师部到了灵官殿,各团全部过了衡宝公路。

135师师长丁盛下令架起电台报告位置时,收到一条让他大吃一惊的消息——其他各部早已停止穿插,都在衡宝公路以北。

原来,135师行至花明楼进行了短暂休息,按照规定部队休息时必须架电台报告位置、接收命令。但由于休息时间短,丁盛并没有架电台,所以林彪下令各部停止追击时,135师并未收到命令。

135师已经插到敌军心脏地带,孤军深入,四周无援,等于陷入20万敌军的包围之中。这对任何一支部队来说,都极端危险,丁盛犯了一个致命的失误。

按说丁盛犯了这样大的失误,林彪必然会震怒臭骂他一顿。可林彪非但没有发怒,反而非常高兴,一个歼敌计划立刻浮现在他脑海中。

135师事实上已经很难再撤回来,干脆将错就错,继续向目标穿插,再以中路军12个师全线出击。白崇禧原本要逃跑,135师插入其纵深,必然能扰乱其撤退计划。

如此不仅能救出135师,还能抓住敌军主力,实现原本要落空的战役目。

为避免再次出错,林彪下令135师由他直接指挥,不必再听兵团和军部命令,要他们继续穿插至洪桥、大营市之间翻毁铁路。

林彪越过兵团和军两级直接指挥到师,是在极为紧张的情况下才会采取的非常措施,能更加高效地实现指挥员的意图。辽西会战与廖耀湘兵团作战时,林彪便采取过这种方法。

丁盛外号“丁大胆”,对此他本人则谦虚地说:“我不是什么丁大胆,是我这个部队胆子大,什么都不怕。”

135师确实是支英雄部队,该部前身是三湾改编时组建的工农革命军第1军第1师第1团,从开辟井冈山革命根据地一直打到解放战争,参加过无数著名战役。长征中强渡大渡河的18勇士,抗战时期的狼牙山五壮士均出自该部。

这大概也是林彪敢于将错就错的底气。

林彪

白崇禧发现135师插入后方后大为震惊,调集数个桂军主力师向135师扑来。桂军也并非浪得虚名,尤其是七军是新桂系的起家部队,曾以6000兵力击败旧桂系6万兵力,后又以2万兵力击溃唐继尧7万滇军,从而统一广西。

在北伐战争中,最能打的两个部队是广东的第4军和广西的第七军,分别赢得“铁军”和“钢军”称号。北伐之后的历次大战第7军几乎都参加过,在解放战争中,白崇禧一直舍不得使用该部,因而未受到太大损伤。部队装备精良,士气也很高。

青树坪一战后,桂军到处粉刷标语:“钢军硬,钢军强,八路不敢和我们碰一碰。”其嚣张程度可见一斑。

135师右路404团刚到石株桥就与敌人遭遇,左路403团一个前卫营则“插到敌窝里去了”。随后,135师各部均与敌军交战。

接到林彪来电丁盛才知道,敌军从东南西三个方向把135师包围在只有几平方公里的狭小地带。他们的处境已经十分危险,战斗激烈程度也是渡江战役以来没有遇到过的。

经过36小时的苦战,在404团的接应下,403团终于成功突围。403团一个50人的警卫排为了掩护主力突围,与敌人奋勇拼杀,最终只有10余人突围出来。

鉴于白崇禧集团正在全线撤退,林彪再次电令丁盛:

要像钉子一样钉在敌人心脏,咬住敌人,截击南撤的第7、第48军,并配合主力聚歼该部。

丁盛在打退敌人进攻后,悄悄派出部队从山林中向南追击。前两天“围剿”135师的桂系主力也正在南逃,但他们走在了135师后面。此时角色转换,135师成了阻击的一方。

由石株桥往南到祁阳只有两条长长的山间小路,135师凭借有利地形拖住敌军4个师的精锐部队。敌军困兽犹斗,四处寻找解放军薄弱之处,但始终难以突破防线。

战斗进行得异常激烈,从最初的四五万人慢慢发展到10万人,135师几乎在每一处沟壑均与敌人发生过战斗。直到兄弟部队赶来,合力将桂系主力全歼。

随军记者穆青记录下了当时战场上的景象:

不到5公里的山间小路上,差不多到处都是可以看到的战场的景象,国民党在沿途山坡上、稻田里、谷溪间……到处乱丢着各种各样的物品,其中最多的是钢盔、胶皮鞋、日记本、女人照片、电线、破衣服以及一堆堆不知道曾烧毁什么的灰烬。

丁盛

尾声:衡宝战役,全歼桂系4个主力师,歼敌4.7万余人。但此战的意义不在于歼敌多少,桂军精锐被全歼,无疑是被打断了脊梁骨,不仅纸面上的实力大幅下降,士气更是遭到毁灭性的打击。

战前不可一世的桂军终于意识到,在解放军面前自己与其他国军部队并没有什么不同,不敢再硬碰硬。

白崇禧大部分部队虽然撤回广西,但丢了魂的部队已经没有再战的能力。解放军杀入广西后,白崇禧再也不能组织起像样的抵抗。毛主席原先预料的大决战并没有出现,桂军被秋风扫落叶般瓦解。

衡宝战役获胜的关键是135师意外地插入了白崇禧集团的心脏。这原本是一个致命的失误,却被林彪用成了奇兵,堪称战争史上的一个奇迹。除了指挥员临危不乱,灵活地应对困境外,战士们表现出的英勇无畏,也是能创造奇迹的一个重要原因。

林彪真有几把刷子

丁盛将军真英雄!135师405团猛虎入羊群!战无不胜!

老丁确实能打,当年把阿三打得哭爹喊娘的。

一战成名,获封绰号“丁大胆”!👍

林帅威武

林总厉害!

同等装备和数量绝对不是钢七军的对手

百战精兵!

损失一千多人,青树坪算不得败仗,恰恰麻醉了敌军,为后来歼灭白崇禧集团立下功劳

不能否认白崇禧和薛岳将军打鬼子还是很厉害的。

135师孤悬敌后,万分危急。林总因势利导,直接指挥135师,135师官兵则非常荣幸地说:林总亲自指挥我们啦!林总运筹帷幄,丁大胆骨头硬,桂系大势已去。

林帅真乃神人也!大将军!

战场形势瞬息万变,林总根据形势及时调整作战部署,这不叫将错就错,这叫运筹帷幄。

丁大胆名副其实,竟敢孤军深入敌人包围圈。

100PK20

林总威武!

大势所趋,我桂林两大人物!当年湘江战役结仇太深!

大势已去,要是打鬼子的话见不得有这么容易啃的下我们桂系子弟。

此战彻底解决了白崇禧

135师很猛

自古天才之人惨死