在参观宋庆龄故居时,许多游客都会被一处展柜深深吸引。展柜中珍藏着两封意义非凡的书信,一封出自毛泽东之手,另一封则是周恩来的亲笔。这两封信件不仅是历史的见证,也展现了他们与宋庆龄之间的深厚情谊。

1949年,新中国即将成立之际,国内政局仍充满变数。宋庆龄在政界享有极高的威望。毛泽东和周恩来各自亲笔书写了两封重要的信件,诚挚邀请宋庆龄前往北京参与国家大事的商讨。这两封言辞恳切的书信深深打动了宋庆龄,促使她决定北上支持新中国的建设。宋庆龄对这两封信极为珍视,将其妥善保管在上海寓所的保险箱中。

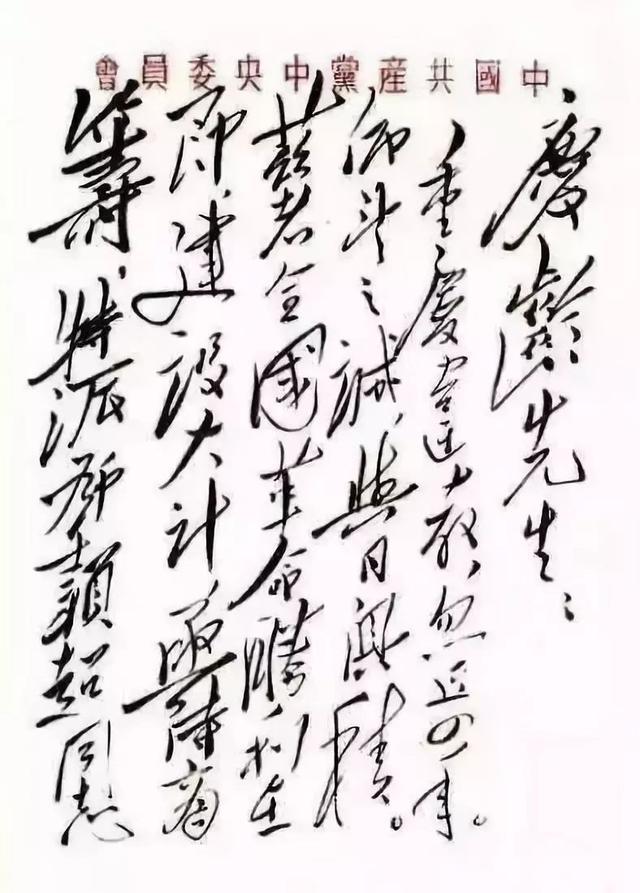

毛泽东在写给宋庆龄的信中表达了对其的关心与尊重。他提到当前国内外形势复杂,希望宋庆龄能继续发挥重要作用,团结各方力量,共同应对挑战。毛泽东还强调,中国共产党始终重视与宋庆龄的合作,期待她能在推动国家进步与民族复兴的事业中贡献更多智慧与力量。信中,毛泽东还就一些具体问题征求了宋庆龄的意见,并表达了对其健康与安全的关切,希望她能保重身体,继续为国家和人民的事业奋斗。

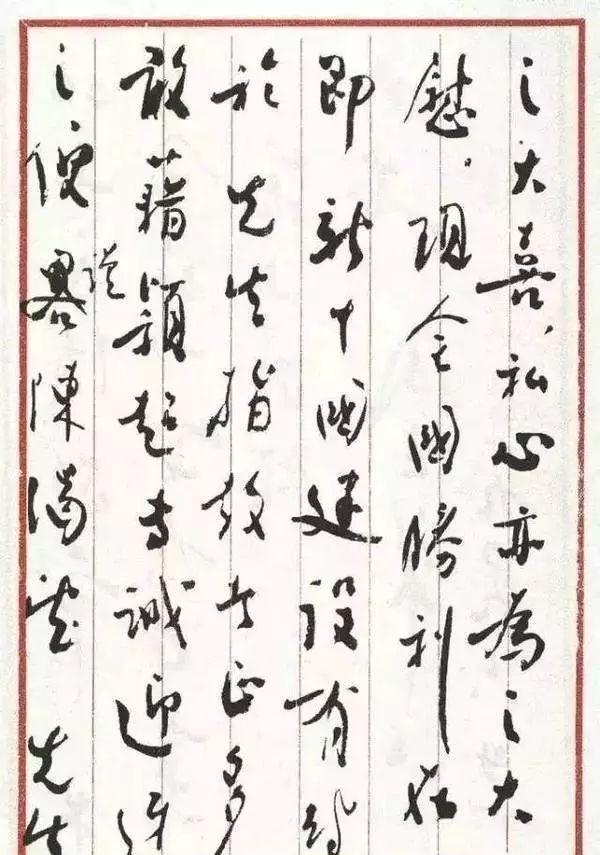

亲爱的庆龄先生:

重庆分别已近四年,心中敬仰之情日益加深。如今全国革命即将成功,建设事宜急需商讨。特派邓颖超同志前来问候,诚邀先生北上。恳请先生移步北平,以便当面请教,望勿推辞。此致,敬礼!

大安!

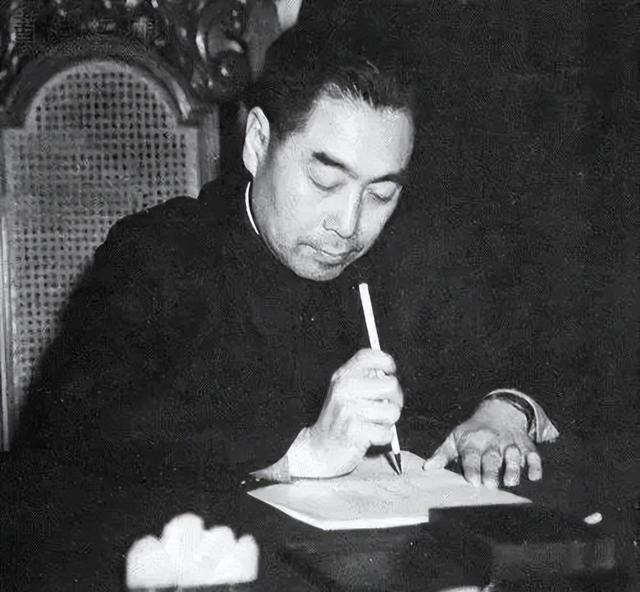

毛泽东,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要创立者之一,对中国近现代历史产生了深远影响。他出生于湖南韶山的一个农民家庭,早年便展现出对知识的渴望和对社会不公的敏锐洞察。在青年时期,他积极参与革命活动,逐渐成为中国共产党的核心领导人之一。毛泽东的思想体系,特别是“毛泽东思想”,被确立为党的指导思想,对中国革命和建设起到了重要的理论指导作用。在他的领导下,中国共产党成功实现了新民主主义革命,建立了中华人民共和国。毛泽东的执政时期,中国经历了土地改革、抗美援朝、大跃进和文化大革命等一系列重大历史事件,这些事件对中国社会和经济产生了深远的影响。尽管毛泽东的某些政策和决策在后世引发争议,但他作为中国革命和建设的重要领导人,其历史地位和贡献不可否认。毛泽东的思想和实践,至今仍在中国政治和社会生活中发挥着重要作用。

1949年6月19日

毛主席的书法造诣深厚,但平时给他人写信时往往不拘小节,字迹中常见涂改痕迹。然而,这封写给宋庆龄的信却格外工整,没有任何错字或墨渍,堪称行草书法的典范。即便从艺术鉴赏的角度来看,这封信也展现出了非凡的美学魅力。

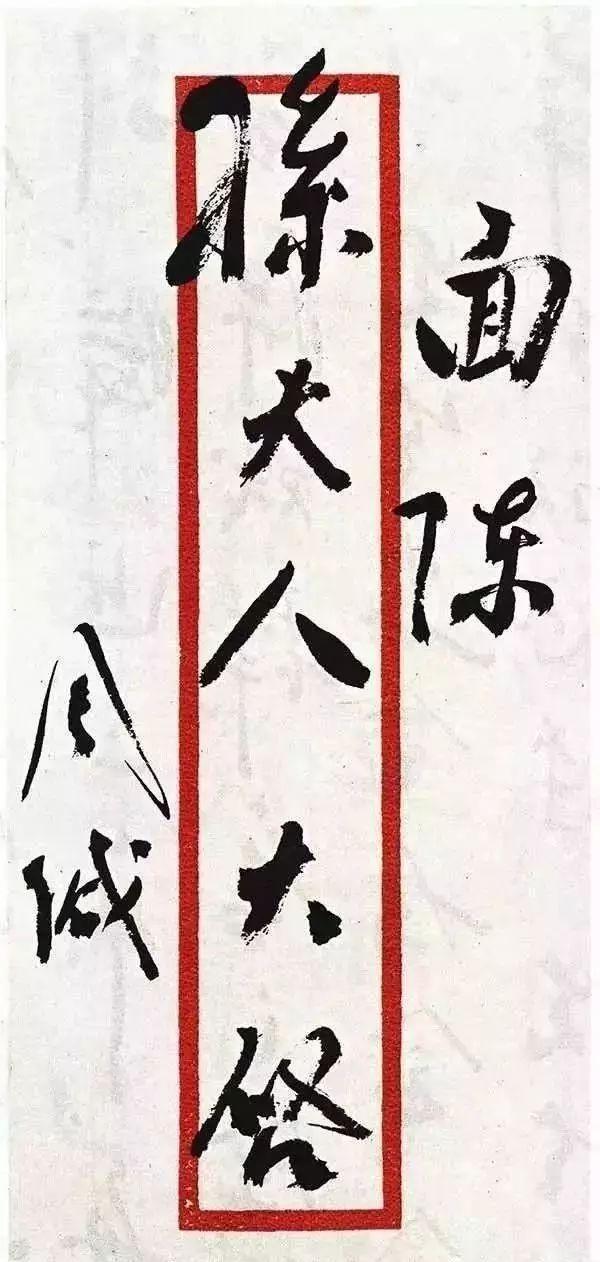

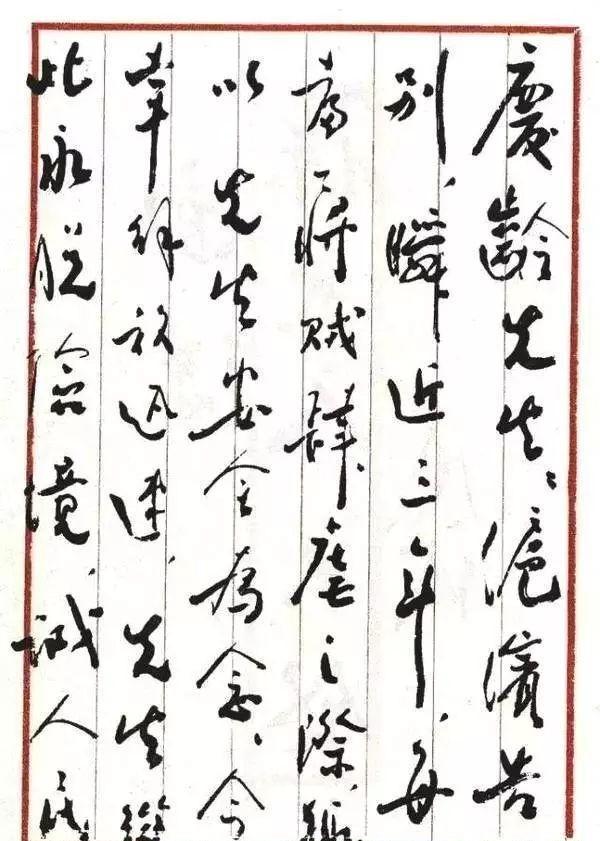

周恩来写给宋庆龄的信中表达了深切的关怀和诚挚的问候。他详细叙述了当前的政治局势,并对宋庆龄在革命事业中的贡献表示高度赞赏。信中,周恩来强调了团结的重要性,并呼吁各方力量共同合作,以应对国家面临的挑战。他还提到了一些具体的行动计划,希望宋庆龄能够继续支持并参与其中。最后,周恩来表达了对宋庆龄健康状况的关心,并祝愿她一切顺利。

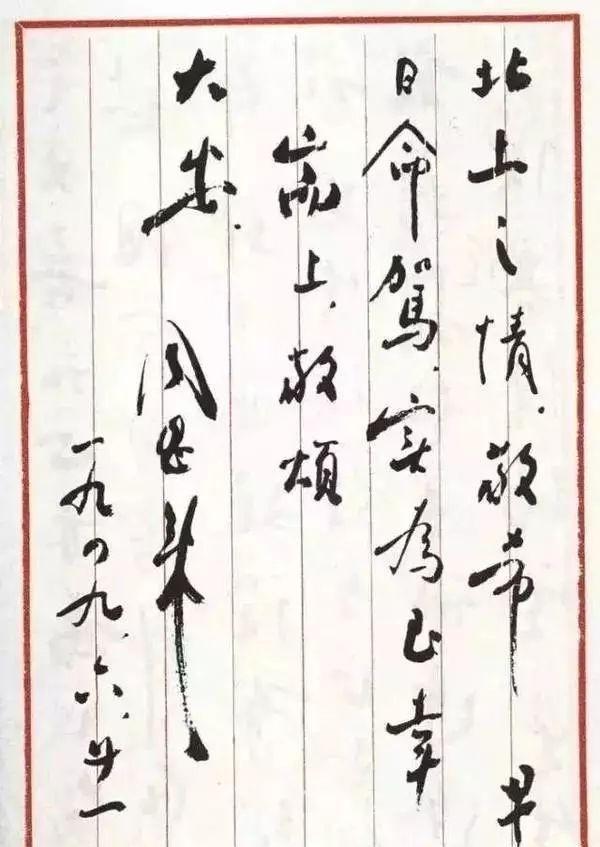

宋庆龄女士:

离开上海已经快三年了。每当蒋介石横行霸道时,总是担心您的安危。如今解放进程迅速,您终于摆脱了危险,这不仅是人民的喜事,也让我深感欣慰。现在全国即将取得全面胜利,新中国的建设需要您的指导之处很多。借此机会,我特地委托颖超前来迎接,表达我们热切期盼您北上的心情。恳请您尽快启程,这将是我们最大的荣幸。此致。

致敬

大安!

周恩来,中国近现代史上杰出的政治家和外交家,生于1898年,江苏淮安人。他早年留学日本和法国,接受了先进思想的熏陶。回国后,积极参与中国革命,成为中国共产党的重要领导人之一。在抗日战争和解放战争中,周恩来发挥了关键作用,特别是在国共合作期间,他以其卓越的谈判技巧和外交智慧,为维护统一战线作出了巨大贡献。新中国成立后,周恩来担任国务院总理,主持国家政务长达26年。他致力于国家经济建设和社会发展,推动了一系列重大政策的实施。同时,他在国际舞台上展现了中国的外交风采,特别是在中美关系正常化和恢复中国在联合国合法席位的过程中,周恩来发挥了不可替代的作用。他的外交理念和实践,为中国赢得了广泛的国际尊重和友谊。周恩来一生清廉奉公,深受人民爱戴,被誉为“人民的好总理”。他的逝世在国内外引起了巨大反响,人们纷纷缅怀这位伟大的领导人。周恩来的精神和贡献,至今仍激励着后人,成为中国现代史上不可磨灭的篇章。

1949年6月21日。

研读周恩来总理的这封亲笔信,仿佛在品味一幅精湛的艺术作品。他的书法独具魅力,流露着浑然天成的美感,这与他为人处事的特质如出一辙——既优雅从容,又稳重大气。周总理的笔迹不事雕琢,却自有一种天然韵味,正如他待人接物时展现出的风范:谦和而不失气度,稳重中透着优雅。这种独特的书法风格,恰如其分地展现了他的人格魅力,让观者在欣赏其书法艺术的同时,也能感受到他为人处世的高尚品格。

负责复制这两封信的是故居管理处的副主任王传莘。在复制时,他注意到信中的“谨”字并非周恩来的笔迹,而是出自毛泽东之手。显然,周恩来写完信后曾请毛泽东过目。毛泽东认为“略陈”一词不够正式,便亲自将其改为“谨陈”。周恩来接受了这一改动,为表达对毛泽东的敬意,最终将信按修改后的内容发出。

这两封意义深远的信件,展现了与众不同的历史价值。它们从特定角度鲜明地体现了毛泽东和周恩来对宋庆龄所持有的特别尊重与崇高敬意。这种尊重超越了普通的人际关系,彰显了他们在政治交往中独特的个人情怀与历史认知。

邓颖超受中共中央委派,专程到上海接宋庆龄。她与廖梦醒一同前往宋庆龄家中拜访,递交了毛泽东和周恩来的亲笔信,并当面转达了大家希望她前往北平参加新政协的殷切期待。宋庆龄听后既感到欣喜,又有些迟疑。她表示:“北平对我来说是个充满悲伤的地方,我有些担心去那里。让我再想想吧。”

宋庆龄的困境不难理解。她之前去过北平两次。第一次是陪孙中山北上,那时孙先生病情已经很严重。宋庆龄日夜不离地照顾他。那时候,北平的政治局势很糟糕。段祺瑞政府对帝国主义卑躬屈膝,孙中山对此非常生气,病情因此恶化,最终去世。1925年3月12日,孙中山去世。

1929年,宋庆龄从苏联回国,途经东北再次抵达北平。她亲自前往碧云寺,为孙中山先生更换衣物和棺木。完成这些事务后,她一路护送灵柩到南京中山陵安葬。这两次北平之行让宋庆龄倍感痛苦,她害怕回到这座城市,因为这里会勾起她伤心的回忆。然而,她也清楚地意识到,新中国的建立是她和无数同志多年奋斗的成果,这是一件至关重要的大事。她的内心充满矛盾与犹豫。为了等待宋庆龄做出决定,邓颖超和廖梦醒在上海停留了长达两个多月。

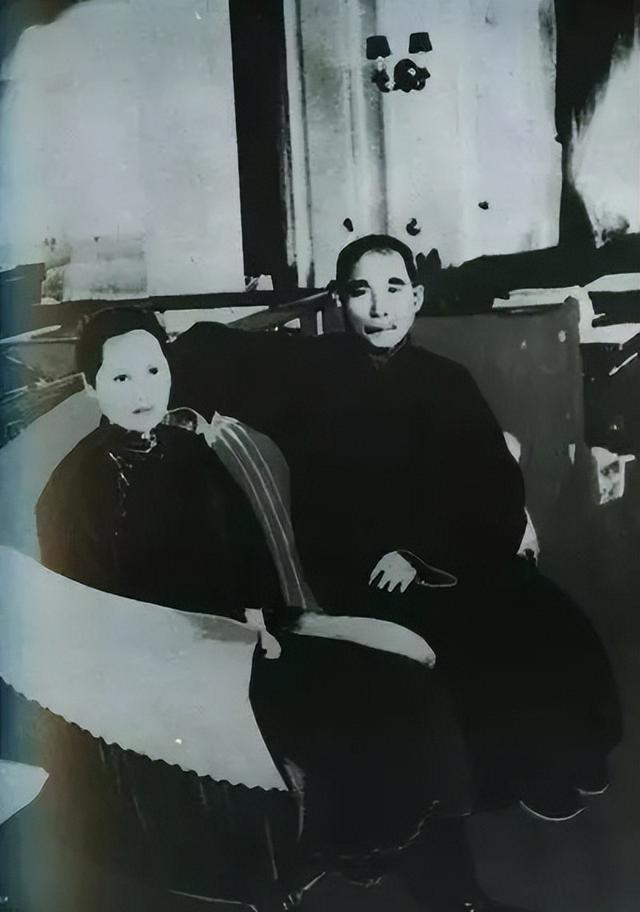

宋庆龄决定北上的消息传到北平后,毛泽东非常兴奋,当即表示要亲自去车站迎接。8月28日下午,毛泽东、朱德、周恩来等五十多位中共中央和民主党派的最高领导人都赶到北平前门火车站。当时刘少奇因为刚从苏联访问回来,还在东北,所以没能参加迎接。据在场摄影师徐肖冰和侯波回忆,毛泽东等人提前将近一小时就到了车站,大家全都站在月台上等候,没有人坐下休息。

1949年8月28日,毛泽东与周恩来在北平火车站的站台上,等待迎接宋庆龄的到来。

傍晚时分,火车慢慢开进了站台。毛泽东走上车厢,亲自接宋庆龄下车。两人紧紧握手。毛泽东真诚地说:“我们一直在等你。要建设一个新国家,我们有很多事情需要向你请教!”宋庆龄微笑着回答:“你们已经做得很好了,我很愿意为新中国的建设贡献自己的一份力量。”中共中央的所有领导人都到车站迎接,毛泽东还亲自上车接人,这种高规格的欢迎,在毛泽东的个人经历和共和国的历史上都是非常罕见的。