1985年6月3日,中央军委日常工作的负责人杨尚昆,在北京召开的一次军委扩大会议上正式宣布:经过最终讨论,中央军委决定保留北京、沈阳、济南、南京、广州、兰州和成都军区,同时撤销并合并乌鲁木齐、武汉、福州和昆明军区。

杨尚昆一说完,在场所有人的目光立刻转向了昆明军区的两位主要领导人——司令员张铚秀和政委谢振华,眼神中充满了惊讶。

会议一结束,谢振华看到张铚秀神情凝重,便直接问道:“司令员,咱们接下来怎么处理?”

张铚秀对军委的决策感到十分惊讶。当谢振华询问他的看法时,他毫不犹豫地回应:“我们应当为昆明军区画上一个圆满的句号。”

谢振华表示同意。

杨尚昆很快联系了谢振华。当时谢振华年纪不大,但在我军已经是一位经验丰富、能力突出的老革命了。考虑到昆明军区即将撤销合并,杨尚昆决定给谢振华重新安排工作,打算让他去军事科学院任职。

出乎杨尚昆意料的是,谢振华当场回绝了他的提议。

谢振华的人生经历是怎样的?他为何没有接受杨尚昆的提议?谢振华的人生充满了传奇色彩。他年轻时投身革命,经历了抗日战争和解放战争,在战场上表现出色。新中国成立后,他继续为国家建设贡献力量,在多个重要岗位上担任领导职务。关于他拒绝杨尚昆安排一事,主要源于对自身能力和工作方向的考量。谢振华认为自己在现有岗位上更能发挥所长,为国家做出更大贡献。他坚持原则,不盲从上级指示,这种独立思考和勇于担当的精神,正是他一生为人处世的写照。谢振华的经历充分展现了一位老革命家坚定的理想信念和高尚的人格魅力。

1916年,在江西崇义县上堡乡的甲子村,老谢家迎来了一个新生命的到来,婴儿的哭声打破了村庄的宁静。

尽管谢家世代务农,但谢世骙思想开放,对儿子充满期待,渴望他未来能扭转“旧社会的黑暗局面”。

谢世骙给儿子取名“振华”,寄托了他对孩子未来能够为国家振兴贡献力量的期望。

谢振华最终用实际行动回应了父亲的期待。

谢振华小时候家境困难,为了糊口,他早早地就开始给地主放牛。地主的剥削和压迫让年幼的谢振华心中充满了愤怒。

谢振华曾在愤怒中,将地主家柚子树上的果子全给摘下来扔到了地上。

地主发现这事后,又把他狠狠收拾了一顿。

在艰难困苦的环境中,谢振华渴望摆脱现状。1928年,一个转机终于出现。

1928年初,朱德和陈毅领导的南昌起义部队在湘南地区发动了大规模武装起义,这一革命行动在当地产生了巨大影响。崇义县作为湘南邻近的山区县,直接感受到了这场革命风暴的冲击。起义的声势不仅激励了当地民众,更为崇义人民日后投身革命事业埋下了重要的思想火种,为革命力量的壮大奠定了基础。

湘南起义给谢家带来了巨大的冲击,特别是因为谢振华的父亲谢世骙当时已是中共地下党员。这一事件让谢家倍感压力,谢世骙的身份更使局势变得复杂。起义的影响不仅限于外部环境,也直接波及到谢家的内部。谢世骙的秘密身份在动荡中显得尤为关键,谢家因此面临前所未有的挑战。

受父亲思想的熏陶,谢振华从小就对革命事业萌发了浓厚的兴趣和热切的期待。

经过一年的时间,谢振华的老家组建了一支农民起义队伍,谢世骙被选为这支队伍的领头人。在党组织的指导下,崇义县的农民运动开展得如火如荼。

崇义县很快组建了农民协会,当地的农民运动势头更猛了。贫苦群众积极参与革命,他们开始打击地主豪绅,分配田地,清除反动武装,并销毁鸦片。

年仅12岁的谢振华,开始参与革命武装斗争。这一年,他首次接到了父亲交代的任务。

谢世骙派遣其子谢振华暗中前往古亭镇,执行首次革命任务,旨在侦察当地反动民团的活动。为了不引起怀疑,谢振华以探亲为借口进入该镇,密切监视敌人的所有行动。

某天深夜,谢振华从睡梦中惊醒,得知反动民团正计划前往他的家乡镇压革命活动。他毫不犹豫,立刻起身赶回家乡,完全顾不上休息。

可惜的是,对方有车,行动迅速,等振华赶到现场时,暴动队已经被镇压了。谢振华的母亲哭着告诉他,他的父亲谢世骙被敌人抓走,带到了县城。

年幼的谢振华目睹了敌人的暴行,内心被深深的内疚和懊悔所占据。他无法理解为什么会有如此残酷的行为发生,更无法接受自己在这样的情况下无能为力。这些情绪在他心中不断发酵,让他感到无比沉重。谢振华虽然年纪小,但他对善恶的感知却异常敏锐,这种强烈的道德感让他对所见的一切感到痛苦和自责。他渴望能够做些什么来改变现状,但现实的残酷让他感到无力,这种矛盾的情感在他心中留下了深刻的烙印。

出乎敌方预料,上堡的暴动队伍被镇压后,其他地方的队伍非但没有退缩,反而更加勇猛地投入战斗。

对方感到害怕,放出消息说,只要拿出200块银元,就能放了谢世骙和暴动队的政委。

谢振华的母亲原以为这次去保释能救出丈夫,结果却导致他遭受了敌人的毒手。

谢振华亲眼看到了这一切,终于明白了,穷人要想活下去,唯一的办法就是拿起武器,和敌人血战到底,直到把他们彻底消灭。

谢世骙英勇就义后,其子谢振华毅然挺身而出,继承父志,肩负起未竟的事业,继续前行。

1930年,年仅14岁的谢振华加入了游击队,开启了他的革命生涯。

加入军队后,谢振华始终以认真负责的态度对待每一项任务,从未出现过拖延或懈怠的情况。他的表现赢得了上级的高度认可,领导们对他的工作能力和职业素养都给予了充分肯定。

谢振华随即前往中央党校,参加专门为红军干部开设的政治培训课程。

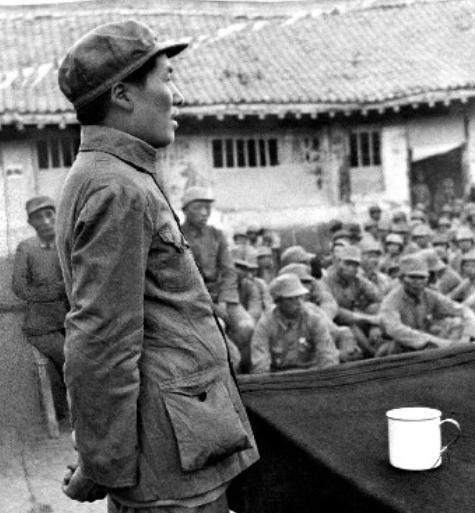

在中央苏区,政治班的学员们受到了高度重视。毛泽东、朱德、周恩来等领导人常常亲自为他们授课。这些课程不仅加深了学员们的理论知识,也增强了他们的实践能力。通过这种方式,领导们直接参与了人才培养,确保了政治班的教学质量和影响力。这种高层的亲自参与,体现了对学员的深切关怀和对教育事业的高度重视。

作为政治培训班的一员,谢振华通过毛主席等人的深入讲解,对斗争的本质和革命的价值有了更为透彻的认识。这些课程让他更加清晰地理解了革命斗争的核心要义,以及其在历史进程中的重要作用。通过与领袖们的交流,他不仅加深了对革命理念的理解,更坚定了投身革命事业的信念。这种深入的学习和思考,为他日后的革命实践奠定了坚实的理论基础。

1934年,谢振华完成学业后,被分配到红三军团,并担任红五师14团的政治委员。

谢振华在担任红军团政委时年仅18岁,这充分体现了他的卓越才能以及上级对他的高度信赖和重视。

长征期间,谢振华随军行动。在突破敌军封锁线时,由于博古和李德的错误指挥,导致中央红军遭受了重大伤亡。

渡过湘江后,红军兵力从最初的8万余人锐减至3万出头。这一阶段的战斗导致了大量人员损失,部队规模明显缩小。

博古和李德的错误决策在红军基层引发了广泛不满。战士们对他们的指挥方式普遍感到失望和愤怒。这种不满情绪在部队中迅速蔓延,基层官兵对上级的决策产生了严重的质疑。指挥不当导致部队士气低落,战士们对当前形势感到极度忧虑。这种负面情绪在红军内部不断积累,严重影响了部队的凝聚力和战斗力。

1935年1月,中国共产党在贵州遵义召开了一次重要会议,即“遵义会议”。在这次会议上,毛泽东被正式任命为红军的主要军事指挥官。

红三军团因大幅减员,撤消了师级单位,整编为四个团。谢振华从团政委调任营教导员,职位有所降低,但他内心依然感到欣慰。他坚信跟随毛泽东的领导方向是正确的,这种信念让他对职务变动并不介怀。

在随后的作战中,谢振华参与了多个重要战役,包括娄山关之战、四次穿越赤水河以及两次横渡乌江等军事行动。

1935年10月,中央红军成功到达陕北,谢振华的职务随之发生变化。他最初被任命为红一方面保卫局二科科长,随后调任红军大学,担任二队政委。

1936年6月,毛主席来到红军大学探望学员,遇到谢振华时,他笑着说:“你从科长转任政委,这正说明我们红军战士不仅会打仗,还能做政治工作,真是多面手。”

抗日战争全面打响后,谢振华投身革命事业,面临全新的考验。

红军改编为八路军后,总部很快组建了特务团,专门负责保卫工作。对于团长这一关键职位,上级进行了反复筛选和评估。

经过慎重考虑,上级任命谢振华出任团长一职。

在八路军刚成立的时候,整个部队只有十几个团的规模。谢振华能在这么少的团级干部中脱颖而出,担任团长一职,充分说明他在军队里有着很高的地位和影响力。

遗憾的是,在长达八年的抗战期间,谢振华尽管担任了多个不同职务,但始终没有获得晋升,一直停留在同一级别。这种情况最终成为了影响他后来授衔的关键因素。

在解放战争期间,谢振华先后担任了多个重要职务,包括旅政委、纵队副司令员,以及第三野战军第30军军长等职。

谢振华成为军长时年仅33岁,与王近山等人一同被誉为当时我军最具影响力的年轻将领。在那个年代,他们代表了军队中的新生力量,备受瞩目。

新中国成立初期,谢振华奉命奔赴朝鲜前线,出任中国人民志愿军第21军指挥官。

1955年,谢振华获得少将军衔。不少老战友对此感到不公,认为无论从资历还是战功来看,他的军衔都偏低。然而,谢振华本人对此并不太在意,他更关心的是如何更好地为人民服务。

谢振华回国后,先后担任了69军副军长、山西省军区司令员,以及山西省委第一书记兼革委会主任等重要职务。

1982年,中央军委调派谢振华前往昆明军区,出任政委一职。

在谢振华担任昆明军区政委的任期内,中央领导层赋予了他多项重要职责。经过实际工作的检验,谢振华均出色地达成了这些任务目标。他以高效的执行力,充分展现了其领导才能和对党的忠诚。在复杂多变的形势下,谢振华始终保持清醒头脑,妥善处理各项事务,为军区建设作出了积极贡献。其工作成效得到了上级的充分肯定,也为后续工作奠定了良好基础。

在1985年的军队精简过程中,昆明军区意外被裁撤,这一结果出乎谢振华的预料。尽管当时昆明军区是全国唯一承担实战任务的军区,仍然未能避免被合并的命运。

谈到这个话题,必须提及邓小平坚持实施“百万大裁军”的缘由。当时,中国的军队规模庞大,但现代化水平较低,难以适应新时期国防需求。邓小平意识到,过度依赖人力而非技术,会削弱军队战斗力。因此,他果断决定裁减军队员额,优化结构,推动军队向现代化、专业化转型。这一决策不仅减轻了国家财政负担,也为后续的军事改革奠定了基础。通过精简人员、提升装备水平,中国军队逐步实现了从数量规模型向质量效能型的转变。这一举措深刻影响了中国国防和军队建设的进程,至今仍具有重要意义。

【百万大裁军的原因,谢振华婉拒杨尚昆安排】

中华人民共和国成立初期,中央军委多次实施军队精简计划,旨在优化军事结构。然而,随着国际局势的不断演变,这些裁军措施并未达到预期效果,军队规模未能显著缩减。这一现象反映了外部环境对国内军事政策的深远影响,同时也凸显了在复杂国际背景下维持适当军事力量的必要性。

上世纪八十年代,邓小平在成功推进政治和经济体制改革之后,开始着手军队的现代化改革。他意识到,随着国际形势的变化,中国军队需要提升其现代化水平,以应对新的挑战。邓小平的这一决策,标志着中国军队进入了一个全新的发展阶段。他提出了一系列改革措施,包括更新武器装备、优化军队结构、提高官兵素质等,旨在打造一支更加精锐、高效的现代化军队。这些改革不仅增强了中国军队的战斗力,也为国家的安全和发展提供了有力保障。邓小平的军队现代化建设,是中国改革开放的重要组成部分,对国家的长远发展产生了深远影响。

1984年11月1日,邓小平在军委关于军队精简整编的会议上,明确提出了一个重大决策:裁减军队规模,目标是一百万人。这一举措旨在优化军队结构,提升效率。

不少人对这一数字感到意外,但邓小平态度坚决。他深信,要推动中国军队迅速迈向现代化,首要任务是精简军队规模。

邓小平指出:"当前的问题不在于战斗单位的规模,而是各级指挥机构过于臃肿。"他强调,军队的主要膨胀并非出现在作战前线,而是集中在管理层级。这一论断直指军队组织架构中的核心症结,即上层机构人员冗余,效率低下。邓小平的观察揭示了军队改革的关键所在,为后续的机构精简指明了方向。他认为,解决问题的重点应放在优化指挥系统,而非单纯缩减作战力量。这一观点为军队现代化建设提供了重要的理论依据,推动了组织架构的合理化调整。

邓小平直言不讳地指出:“所谓的‘精兵’,本质上更应该是‘精官’。”

中央军委迅速采取行动,决定对军队结构进行大规模调整。具体方案是将原有的11个大军区合并为7个,同时裁减31个军级以上单位,并取消4050个师、团级单位。这一举措旨在优化军队编制,提升整体效率。

在整合军区过程中,中央军委的决策层面临了不小的挑战。

各大军区的司令员和政委们对此事也感到十分焦虑。作为在军区长期任职的领导者,他们对军区的每个角落都充满了深厚的情感。正因为如此,他们都不希望看到自己所在的军区面临撤并的命运。

昆明军区的两位主要领导人,司令员张铚秀和政委谢振华,对于军区可能被撤销的情况表现得相当镇定。他们并没有表现出过多的忧虑或不安,显示出对局势的把握和信心。这种态度可能源于他们对当前形势的深刻理解和对未来发展的明确判断。在面对可能的变化时,他们保持了冷静和专业,展现了领导者的风范。

在那个时期,昆明军区在11个大军区中独树一帜,因为它仍然承担着作战任务。从情感角度讲,昆明军区的基础源于二野陈赓兵团,而邓小平作为二野的资深政委,自然对昆明军区怀有深厚情感。因此,从这些因素考虑,邓小平很可能不会选择撤销或合并昆明军区。

考虑到昆明军区将保持不变,那么需要调整的只能是成都军区。这一决策基于对现有军事布局的全面评估,旨在优化资源配置和提高指挥效率。成都军区的撤并计划将按照既定的战略目标稳步推进,确保整个调整过程有序进行,不影响区域安全和国防能力。这一步骤是为了更好地适应现代战争的需求,提升整体作战效能。

成都军区司令员王诚汉对此持相同看法,他随即下令暂停正在施工的建筑工程,并取消了从上海订购的电梯。这一决定体现了王诚汉对当前形势的判断和应对措施。

1985年6月3日,一场军委扩大会议的召开彻底改变了局面。这次会议成为了重要的转折点,标志着局势发生了根本性的变化。会议的决策和讨论直接影响了后续的军事部署和政策调整,其影响力迅速扩散。通过这次会议,原有的军事战略被重新审视和调整,新的方向得以确立。

在军委日常工作会议上,副主席杨尚昆宣布昆明军区将与成都军区合并的消息,令张铚秀和谢振华感到意外。

中央军委之所以做出这一决策,主要是因为成都军区在地理位置和战略价值上优于昆明军区。

得知最终决议后,张铚秀与谢振华的神情略显凝重。然而,长期培养的组织观念使他们迅速调整心态,坦然接受了这一安排。

杨尚昆考虑到谢振华年纪尚轻且能力出众,认为他此时退休并不合适,于是决定为他重新安排工作。经过一番考量,杨尚昆提议让谢振华前往军事科学院任职,以便继续发挥他的才能。

然而,杨尚昆并未料到,谢振华会直接回绝他的提议。

谢振华表示,他愿意主动让出职位给更年轻的同事。对于昆明军区精简过程中涉及的干部安置问题,他感到自己有义务妥善处理。同时,他希望能亲自参与并见证昆明军区历史使命的最终完成阶段。

杨尚昆被谢振华的诚意打动,最终放弃了让他去军事科学院工作的想法。

1988年,王诚汉接替谢振华出任军事科学院领导职务。此前,他担任成都军区司令员一职。在同年恢复军衔制度后,王诚汉获得上将军衔。

1985年中央军委扩大会议一结束,谢振华立即赶回昆明,开始着手处理军区干部的裁减任务。他迅速投入到这项工作中,确保会议决策得到有效执行。

1985年8月31日,昆明军区召开了一次重要会议,这是该军区最后一次召集师级以上干部参加的会议。

谢振华感慨道:"内心真是舍不得,还有很多话想对部队说。我们期盼着能把咱们部队的好传统、好作风继续传承下去,一直保持下去......"

让我们向那些曾经在战场上为国家奉献青春与热血的退伍军人们表达最深的敬意。这些勇士们,用他们的勇气和牺牲,铸就了今日的和平与安宁。他们的故事,是对坚韧不拔精神的最好诠释,也是对后人无尽的激励。在此,我们不仅要回顾他们的辉煌战绩,更要铭记他们为国家和人民所做出的巨大贡献。让我们以最诚挚的心,向这些伟大的老兵们致敬,感谢他们为我们的自由和安全所付出的一切。