前言:洪武三年(1370年)对于明朝来说是极其重要的年份,正月,徐达等人奉命率军远征大漠,朱元璋完善殿陛礼法,制定王府官制;四月,朱元璋分封诸子;五月,朱元璋正式颁布科举令;六月,朱元璋推行五等勋爵制......其中影响最大的就是今天要说的主题—分封制,那天,朱元璋意气风发地在南京奉天殿举行了盛大的分封仪式。

他将九个儿子分封为亲王,赋予他们镇守边疆、屏藩朝廷的重任。这一延续近三百年的分封制度,既承载着朱元璋作为开国皇帝对家国天下的深情厚望,也暗藏着权力博弈的历史密码。当我们以温情视角重新审视这段历史,会发现洪武分封不仅是一场制度的选择,更是一位父亲对家族命运的长远谋划。

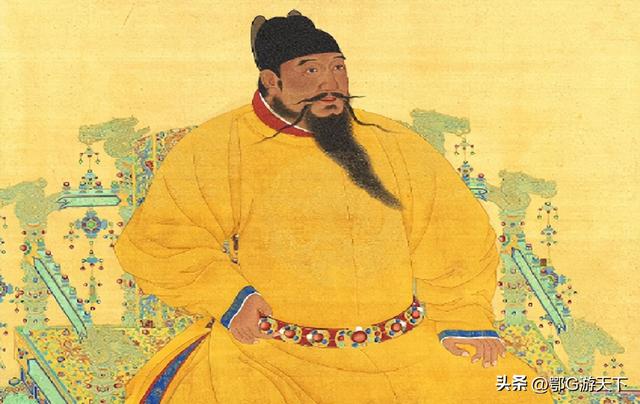

洪武皇帝朱元璋

一、历史长河中的制度回响1、从周朝到汉朝

西周“封建亲戚”的礼乐传统,在老朱心中激起层层波澜。这位出身濠州农家的皇帝,对商周分封制有着特殊的情感认同。他在《皇明祖训》中写道:“天下之大,必建藩屏,上卫国家,下安生民。”这种家国同构的理念,源自他对传统智慧的深刻理解。周朝虽说松散,但王朝存续了近800年之久,当然,这离不开诸侯屏藩的积极作用。秦朝建立后讲究权力集中,改分封制为郡县制,最终存续不足20年。

老朱对比周秦两朝,得出的结论是“先王封建,所以庇民,周行之而久远,秦废之而速亡”。至于汉朝,虽因分封而致“七国之乱”,但老朱认为此事系汉景帝削藩过急,且汉朝给藩王的军权过大,其“寓封建于郡县”的分封设计没有问题,是值得借鉴的。故而他设立了“三护卫”制,规定藩王军队不得超过3万,同时设立都指挥使司监管地方驻军。

周朝分封

2、从宋朝到元朝

宋朝建立后忠实地继承了唐朝的宗室管理制度,不仅不搞分封,还对近支宗室进行变态般严控,轻易不授爵,从皇子到亲王需要经历十分复杂的迁转流程,王爷们的开府权形同虚设,使得宗室势力孱弱不堪,无法生出像唐朝那样的“宗室之祸”。老朱认为宋朝的覆亡恰恰是源于“皇室孤立”,没有宗室屏障,权臣辈出。

元朝吸取前代经验,并结合草原传统,推行宗王出镇制,让宗王“封藩不治藩”,仅掌军权,用以镇戍地方。这种模式被老朱拿来换个叫法,“分封而不锡土”,其实就是换汤不换药,只不过老朱不会承认他是偷师元朝,毕竟当时存有浓郁的华夷之辨,他只有托着周朝、汉朝来叙事。

元朝出镇岭北的诸王

二、权力格局中的现实考量1、淮西勋贵

北元铁骑的威胁,始终是悬在明朝头上的达摩克利斯之剑。那些跟着老朱从死人堆里走出来的淮西勋贵依然有用武之地,明明勋贵集团都是需要防范的对象,这可倒好,尾大不掉。老朱迫切地需要一股新兴军事力量来弱化勋贵的作用,瞧他封的第一批九个儿子,其中四个都是受封于北疆的“塞王”,即秦王、晋王、燕王和赵王(未及就藩即夭折)。

后又增补了代王、肃王、辽王、庆王、宁王和谷王,形成明初“九大塞王”的奇景,其中晋王和燕王因年长且军旅经验丰富,多次奉命节制沿边军队,开始是塞王跟着勋贵历练,后面是塞王带着勋贵玩。另外,卫所军的调兵权归属朝廷,旨在防止地方将领拥兵自重,如此,卫所军面对北元的侵袭需要一段反应时间,拥有护卫军的塞王刚好弥补了这个时间差,这就叫做军权分层。

朱元璋分封诸子的情况,从里面可以看到军事意图很明显

2、地方官僚

老朱是货真价实的布衣天子,他在加入义军之前足足当了3年的游僧(以云游化缘为生),期间亲眼目睹了地方官府的黑暗,因而对吏治问题有了更加清晰的认知。他认为元朝覆亡的主要原因之一就是“元失以宽”,吏治败坏、纲纪废弛。故而在他还是吴王之时就提出“建国之初,先正纲纪”,择中枢大臣编订律令。

随着地盘的不断扩张,地方官员也变得鱼龙混杂,老朱认为必须推出更加缜密的监察制度才能及时发现和解决问题。洪武元年,他让刘伯温执掌御史台,并不断赋予其更大的监察职权。光这,他觉得还不够,他在分封诸子时,给了诸王“监察地方”的权力,同时地方也交叉监察诸王,从而形成“藩王—文官”的双向监督体系。据载,洪武年间藩王弹劾地方官员的案例达300余起。

坏一个地方官,就会殃及一方百姓

三、家族伦理中的皇帝心术1、储君配套

都知道朱标是历史上最稳的太子之一,反过来说,老朱对朱标的舔犊情深和深切厚望也是很多皇帝所不能及。他曾专门在南京给朱标建“大本堂”,广集天下图书,延请名儒授课,这种以“嫡长子”为核心的培养体系,体现了“立嫡以长”的宗法传统。如何确保朱标的核心地位和其他诸子的安全是老朱必须要考虑的事情,前朝那些为了夺嫡而手足相残的案例不胜枚举。

老朱让秦王和肃王等形成西北屏障,辽王和宁王等形成东北屏障,鲁王和周王等形成中原屏障,这种犬牙交错的分封格局未尝不是他对朱标的情感底色,既让诸王远离京师,避免诸子夺嫡,又使诸王呈“众星捧月”般拱卫朱标这个未来的天子,只要有朱标这个月亮在,诸王就永远是星星。

朱标画像

2、恩养宗室

分封制的本质是“家天下”的极致表现,诸王不仅享有极为丰厚的岁禄,冕服车骑的尊荣,还通过庄田经济形成独立财政体系,比如蜀王在成都广置田产,其庄田规模“半占府县”,这种经济特权成为明朝中后期宗室问题的滥觞。坏就坏在老朱在《皇明祖训》中规定,"后世子孙不得议改祖制”,弄得后面的皇帝左右为难。

老朱之所以树立这种“祖制不可违”的理念,其初衷是对朱明江山的深情守护,让其一手打造的分封秩序不被打破。同时,他还有一层考虑,恩养之外是禁锢,禁锢的前提则是衣食无忧,子孙后代都能安安稳稳地过富贵日子,也不枉他打下这片江山,总不能若干年后,一群子孙沦落到像刘备那样织席贩履吧。

这还只是河南一地

四、历史迷雾中的制度启示1、权力失衡

老朱虽说让诸王的护卫军和地方军队互相制衡,但是诸王的军事特权只要存在,就必然有隐患。燕王之所以靖难成功,除了建文朝廷错招迭出外,他手里的军权是关键因素,忘了,他还从夺了他弟弟宁王的军权。靖难之变让老朱的分封制从“以藩制臣”演变为“以藩危君”的局面,印证了昔日叶伯巨不惜以死在老朱的谏言,“臣恐数世之后,尾大不掉”。

燕王转变为永乐皇帝后,唯恐兄弟子侄和自己学,遂找各种理由削夺诸王权柄,其中用的最多的三招分别是,剥夺军权、限制行动、削减护卫。不过碍于祖制,仍保留诸王的经济特权,错过了一次突破分封局限(即宗室人口膨胀带来的财政问题)的机会,他的后继者可没有他这样的威权,牵一发而动全身。

朱棣以小宗承大宗

2、逆向调整

清朝入关后,深刻吸取了明朝分封制后期的教训,一改明朝宗室的“生而有爵”,让宗室子弟不仅难以获爵,还难以维系,比如康熙皇帝的二十二子胤祜仅获贝勒爵,胤祜的继承者弘昽只能降一等承袭贝子爵位,弘昽之后的永芝又降一等袭镇国公爵位,原本按制“三降”之后可罔替,但永芝却“因事革爵”,这四个字在爱新觉罗家族当中可谓是屡见不鲜。

有数据显示,明亡时单享王爵的宗室就有200多位,像镇国将军都是上千,而清朝末年有爵位的宗室拢在一起还不到200位。所以清朝中后期只有八旗问题,而没有像明朝那样的“宗禄”问题。另外,清朝对宗室实行“封而不建”,摒弃了明朝的“圈养”,鼓励宗室通过军功途径获得爵位,有效激励了宗室的进取心。

清朝宗室爵位的递降

结语:理想与现实的深刻断裂朱元璋的分封制是多重历史逻辑交织的产物:既有防范勋贵和地方官僚的现实考量,也有重构宗法秩序的理想追求,更是军事防御的权宜之计。其制度设计试图融合周代分封的伦理正当性、元朝军镇的高效性以及宋元集权的稳定性,却低估了权力本位的腐蚀力。

当血缘亲情遭遇皇权诱惑时,精心构建的“藩屏”瞬间化为利刃。这一历史悖论警示后人:任何制度若忽视人性与权力的本质矛盾,终将陷入自我否定的循环。

参考文献:

《明史》

《明实录》

《皇明祖训》