在清朝那会儿的官儿制度里,通常来说,官位大小和手中的权力是配套的,官大的说了算,官小的就话语权小点。但啥事儿都有例外,有那么几个官职,虽然级别在五品或者更低,可人家手里头掌握着实打实的权力。

【第一个是六科给事中】

明代那会儿,六科跟京师的六部是对应的,六科给事中的位子,那可是大家都抢着要的热门货。为啥呢?因为大明朝的官制里头明确规定,六科给事中有着一项特别牛的权力,那就是封驳权,这可是从法律上给他们的一份大面子。

啥是封驳呢?简单来说,就是皇帝和内阁发的上谕、圣旨,如果六科给事中觉得不对劲儿,就能给退回去让他们重写。这样一来,六科给事中在很大程度上就能制衡皇权了。

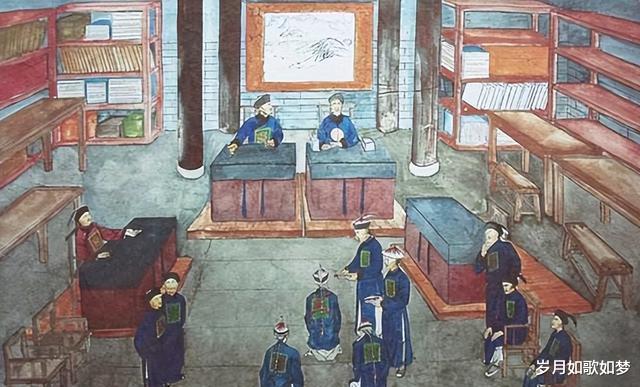

清朝刚开始那会儿,还是照着明朝的制度来,六科给事中这个职位也有相同的权力。要是从他们的活儿上来说,都察院和六科给事中都是管监察的官员,不过他们分属两个不同的部门。都察院是管着监督大臣们的,而六科给事中呢,是盯着皇帝看的,这就是书上常说的“科道”。

雍正皇上坐上龙椅后,为了把皇权抓得更牢,他搞了个新招,把六科和都察院合到了一块儿,这就是科道合一。打那以后,六科原本能管管皇上的那个法定权力,就再也没了。

清朝的六科给事中是个正五品的官职,虽然权力没有明朝那会儿大,但他们还是管着监督六部的事儿。六部干的那些重要差事,都得时刻提防着六科的眼睛。不论是尚书、侍郎这些大官,还是司官、主事这些小角色,只要有啥做得不对,六科立马就能弹劾你。

【第二个是十五道掌印监察御史】

十五道就是按照清朝的十五个省来起的名字。那时候,每个道里都有个掌印监察御史,他们的官位是从五品。他们的职责跟明朝时差不多,主要就是盯着各省的政务,还有管着在京城和外地的文官武将,看他们干得好不好。

不论是大学士还是京城里的小官,只要工作上出了岔子,或者个人品行上有问题,那就得小心监察御史来告状了。说白了,监察御史就是干这行的,专门挑下面人的毛病往上报。

在明清两个朝代,那些当监察御史的人啊,有个挺普遍的问题。他们觉得自己在这个位置上,就得干出点成绩来。要是任期里没能参倒一两个位高权重的大臣,那就等于说工作没做到点子上,会被大家看作是失职。

在明代,高级官员们对监察御史也是敬畏三分。特别是内阁大学士和各部的头头脑脑,一旦被御史参上一本,按照老规矩,他们通常得自己上书请辞,而皇帝大多数情况下也都会点头同意。

清朝的御史们,比起明朝来,腰板没那么直了。不过,里面还是有些有骨气的家伙。他们弹劾别人,就算皇上不点头,但被弹劾的人日子也不好过。毕竟,这弹劾一事,后果挺严重的。

另外,皇上要是想对付哪个大臣,通常会悄悄让御史写奏章来参奏。就像康熙那时候的明珠、乾隆时期的张廷玉,还有同治朝的恭亲王奕?,他们都是皇上点头之后,御史才站出来弹劾的。

【第三个是刑部秋审处郎中】

刑部是朝廷里管法律的头号部门,他们手头的权力大得很,一支笔就能判人生死。到了秋天,刑部还有个重头戏叫秋审,这是最后一道坎儿。只要秋审那块儿的头头,也就是郎中,把案子给定了,剩下的就等着皇上拍板了。

因为人的性命至关重要,皇上对挑选秋审处的官员特别上心,通常都会选那些业务能力非常强的人来干这个职位。打从乾隆那会儿起,秋审处官员的地位就噌噌往上涨,有时候他们的地位甚至能超过尚书和侍郎。

刑部这个部门挺特别,要求也高,没有相当多的办案经历和扎实的法律知识,想在那儿站稳脚跟可不容易。刑部的大官们,很多时候都是从翰林官那边直接调过来的,他们在这儿也就待一阵儿,皇帝另有安排,准备给他们更重要的职位。

清朝时候,刑部的大官们经常对法律不太了解,因此在做决定时,他们就得靠那些经验丰富的下属,特别是秋审处的主管官员和副主管。这些司官,像是郎中、员外郎,就成了他们决策时的得力帮手。

要说升职快,那秋审处的郎中可是榜上有名,有时候都不用一级一级来,直接跳到侍郎位置的人可不少。在京城六部那几百个正五品的郎中里头,秋审处的郎中那绝对是顶尖儿的,最有分量。

【第四个是各省学政】

说实话,学政这玩意儿并不是真正意义上的官职,更像是临时派的差事。各省的学政,他们的级别不是固定的,得看他们原来的级别来定。

学政这职位,要求可不低,得进士才行。选拔的人呢,都是从翰林院、六部这些地儿挑出来的。像编修、检讨,或者是郎中、员外郎这些官职,都有可能被派出去当学政。他们的级别嘛,大概在正五品到正七品之间,都不一样。

清朝时候,各省的教育归一个专门的系统管,这个系统的老大叫做学政。总督啊、巡抚啊这些大官,他们可不负责教育这块,也没权力插手学政的工作。

要是说学政权力大就只是因为不受督抚管,那显然是不对的。学政之所以关键,主要是因为他们到了地方能稍微管管督抚。

这个习惯大概是从乾隆中期往后才慢慢出现的。皇上在决定各省管教育的官员时,不会当面见人,但会悄悄告诉他们,到了任职的地方得多留心当地的事务,还给了他们秘密上奏的权力。

让学政来盯着督抚,主要是为了不让地方势力一家独大,免得督抚权力太大管不住。有了监督督抚的职责,学政在官职排名上就很靠前,就在将军、总督、巡抚后面,比布政使、按察使都要高些。

除了前面提到的四个官职,清朝早期还设置了巡按、漕运御史和盐政御史这些职位。别看它们品级不算高,可手里的权力却不小。不过呢,到了清朝中期以后,这些职位就一个接一个地被废除了,所以咱们也就不多讲了。