晚清那时候的中国,真的是个乱得很,啥事儿都可能发生。那时候,国内问题一堆,国外压力也大,清政府又腐败又没本事,一天天地显露出来。国家虚弱得很,到处都是危机,看得人心里直发慌。

曾国藩在晚清那可是个大官,地位高得不得了。但他的年薪却挺让人意外的。

历史资料上说,曾国藩那时候当官的薪水其实挺少的,按当时的钱来算,连家里日常开销都顾不住。这跟他在社会上、政治上的大名头,可真是差得太多了。

晚清时候,官员们薪水低可不是个别现象,而是大家伙儿的常态。因为那时候清政府手头紧,官员们的俸禄都少得可怜。但这不代表他们就真过得穷困潦倒。其实,很多官员都有别的法子捞钱,像是收点贿赂、操控市场、滥用权力啥的,来搞点外快。这种情况在晚清特别突出,官员贪腐成了社会上的一大问题。

【曾国藩】

曾国藩是清朝末年很有名望的政治和军事大佬,他还是湘军的头儿。这家伙1811年出生,1872年去世,在中国近现代史上,他的影响力可不小。

曾国藩年轻时就以认真学习的态度和扎实的儒家学问出名,1847年他考上了举人,后来因为本事大、人品好,被选到京城去当官。不过,曾国藩的当官之路可不是一直顺顺当当的,他在朝廷里也是几经沉浮。

大家最熟悉他的成就,是在太平天国那会儿,曾国藩被派去组建和带领湘军,跟太平军打了好久。他带兵有一套,而且在这场拉锯战中,他表现出的决心和坚持,让他名声大噪。在曾国藩的指挥下,湘军成了打败太平天国的主要力量。

曾国藩不光在军事上有大作为,他还是个挺有眼光的改革家。他觉得咱们得向西方学习,把他们的先进技术和管理招数拿过来,好让咱们国家也能跟上现代化的步伐。而且,他管地方也是一把好手,特别关心老百姓的生活,想尽办法让当地的经济好起来,社会也更和谐。

不过,曾国藩这辈子过得挺纠结,充满了各种冲突和争斗。

晚清那时候,官场乱得很,到处都是贪污和懒散。他呢,一边努力保持自己不跟那些人同流合污,一边又得在这乱七八糟的政治圈子里找活路,想办法活下去并且往上爬。

【难以独善其身】

曾国藩呢,大家都知道他做事严谨,忠心耿耿。但在那个腐败盛行的年代,就连他也很难做到一尘不染,完全不受影响。

根据历史记载,他年轻时候有点鲁莽,但性格独特,坚守自己的道德原则。当新皇帝刚即位,让大家提建议那会儿,其他人都忙着拍皇帝马屁,只有曾国藩一个人,敢直接点出皇帝的不足之处。曾国藩这个人,不单是自己有主意,还敢于把真心话讲出来,这在当时的官场里,真的是少之又少。

不过,在官场摸爬滚打多年后,曾国藩的心境有了挺大的转变。

一方面,这可能是因为他对做人处事的道理以及官场上的那些事儿有了很深的体会,特别是在皇帝不怎么搭理他的那段时间里,他渐渐明白了官场里的复杂和无情。另一方面呢,由于现实压力太大,他不得不改变自己的做法和决定。

清朝的薪俸规矩变得五花八门,官员们不光拿钱,还有粮食。但即便如此,对曾国藩来说,这点收入还是不够用,他在社会上打交道,人情往来花费大得很。

曾国藩一步步升官,最后做到了一品大员的位置,每年光俸禄就有一百两白银,再加上朝廷的各种补贴,看起来待遇挺好。但其实呢,把吃饭穿衣这些日常开销,还有人情往来这些费用一去掉,就没剩下啥了。

张之洞讲过,京城当官的每天开销都挺大,得花上一两白银。就算过得紧巴巴,一年下来也得三百多两银子。像曾国藩那种小官,这可真是个不小的经济压力。

历史资料上说,那些级别很低的官员,每季度就挣31两5钱银子还有31斛5斗粮食,这点钱粮连日常开销都顾不住,更别说有啥额外花销了。这样一来,曾国藩经济上就很吃紧,甚至还落到了借钱过日子的地步。

曾国藩曾感慨道:“我欠了朝廷和钱庄好几百两银子,这压力实在太大了。”

那时候,官场里这种情况很常见。好多当官的因为薪水太少,生活开销又大,只好想办法找外快。有的人就收受贿赂,或者滥用职权啥的,干些不正当的事儿。到了晚清时候,这种情况就更厉害了,官场腐败得不行。

【“养廉银”成为敛财手段】

1860年那会儿,曾国藩当上了两江总督,他的钱袋子可就算是彻底鼓起来了。这个总督的位子,让他直接管起了江苏、安徽、江西还有上海这些地方的军务和政务,成了那片地界的老大。

曾国藩是正二品的大官,但他的年薪其实并不多,只有大约180两白银。要是换算成现在的钱,大概就是5万多人民币,一个月下来连5000块都不到。不过,他除了这份朝廷发的工资,还有别的收入渠道。

其中最突出的一块就是“廉洁津贴”。

这个规矩是从雍正那时候开始的,到了乾隆时期,就变成了固定的做法。养廉银子通常比一年的正经俸禄多出十倍,甚至百倍。像曾国藩这样的大官,他每年能拿到的养廉银有一万八千两,换算成现在的钱,大概得有五百四十万。这对曾国藩来说,可真是一笔不小的财富。

除了固定的养廉银子,曾国藩还有一些地方上给他的“额外好处”和“心意钱”这些不那么正规的收入。这些钱通常不走官方账本,但在实际操作中却是大家心知肚明的事儿。把这些额外的钱加一块儿,经常比他正式的工资和养廉银要多得多,也让曾国藩的实际收入高得让人出乎意料。

曾国藩那会儿挣的钱,反映了清朝晚期当官的一般情况。

一方面,当官的正式薪水很少,根本不够他们平时生活和社交的开销;另一方面,他们从一些不正当的途径拿到的钱却多得吓人。这种工资外收入太多的情况,直接就让官场里腐败变得很普遍。

底层小官挣的钱很少,而那些大官却拥有多得吓人的财富。这种差别真的很大,不光能看出那时候社会有多不公平,也说明晚清政府的腐败是一天比一天严重了。

清朝时期,那些最基层的官吏,日子过得那叫一个艰难。他们那点薪水,压根不够日常开销,经常得靠借钱来撑日子。

同时,他们得给上面的大官们交上一大笔“费用”。这费用嘛,说白了就是暗地里的贿赂,用来让官场运转,也保住自己的位子。到了清朝末年,这种事儿简直太常见了。

真没想到,历史资料里写了,清朝那些督抚级别的官员,他们平均每人收的“规矩钱”竟然有18万两白银那么多,这数目是他们领的“清廉补贴”的十倍。那个清廉补贴啊,本来是想给官员们多点钱,让他们别贪污,结果却变成了他们可以合法贪钱的手段。

这种铺张浪费、贪污腐化的风气,不只是小官小吏的问题,就连朝廷里的大官们也深陷其中。慈禧太后,晚清时手握大权的女人,她的挥霍无度和腐化堕落,那可是出了名的。

她一来,皇宫里外腐败得更厉害了,政府的道德水平直线下降,办事效率也越来越差。

清朝末年,政府一步步走向衰败,这背后离不开那些只顾自己捞好处的官员。他们本该是支撑国家的顶梁柱,可却把责任抛到九霄云外,满心满眼都是个人的小算盘。

这种做法太短视又贪心,不光让国家吃了亏,还把社会的道德底线给破坏了。

【对外战争的无能】

曾国藩早年因为学习认真、儒学功底深厚而出名。但到了清朝面临大难的时候,为了给自己的湘军筹集资金,还有在朝廷里拉帮手,他没办法,只能做一些和自己原则相违背的事。

练兵开始后,曾国藩碰到的一个大头疼事儿就是缺钱。那时候,清朝政府的钱袋子已经瘪得差不多了,能给曾国藩的支持少得可怜。为了让军队能转得动,士兵们有干劲,曾国藩只好另想办法找钱。

根据过往的记录,曾国藩后来开始接受一些不正当的利益,他甚至默许手下的湘军通过抢夺来获取军费。

湘军要撑下去,不光得有大堆物资,还得给士兵们发工钱。那时候战乱不断,政府手头紧,正规的钱根本不够用。曾国藩估摸着也琢磨过别的法子,但到最后,他还是选了个更靠谱的路子。

曾国藩这么做,虽说给湘军的壮大添了把劲,可也让他的名声受了连累。他本来被大家看作是廉洁的榜样,但这些举动却让很多人开始对他的形象打鼓了。

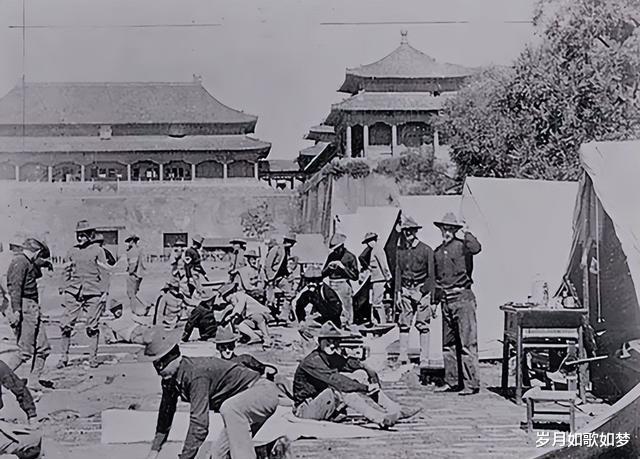

晚清那时候,不光是钱被乱花一通,打外头来的仗也是一塌糊涂。财政上是乱糟糟,对外打仗也是没本事。

清朝在好几次跟外国的打仗中,像鸦片战争、中法战争这些,都输了。其实,主要就是因为军队里太腐败,啥都不干。他们的武器都是老掉牙的,军纪也乱成一锅粥,军费还被偷偷拿走了。就是因为这些,清朝的军队才老打败仗。

晚清那时候,真是又烂又没本事,不光在政治、军事上惹了大麻烦,还对中国社会往后的发展影响可大了。

【结语】

晚清时候,因为官场太烂,能力又不行,不光让政治和军事上吃了大亏,还给中国社会的发展带来了很大的坏影响。

那时候的中国,正碰上西方强国不断欺负咱们,家里头也乱糟糟的,得有个厉害又能干的政府,再加上一帮不贪不腐的官员,才能带着大家伙儿改变现状,往前发展。

不过,到了晚清那会儿,腐败和无能可真是个大问题,把国家发展给拖后腿了。官员们中饱私囊,害得老百姓日子更苦了,大家心里头那个怨气啊,越来越大。再加上,跟外国打仗老打败仗,清朝在国际上那面子,是丢了一次又一次,国家的处境也就越来越糟糕了。

清朝那会儿,政府管得不好,又贪又腐,特别是那些大官和朝廷里头,过得太奢侈了。这样一来,国家就越发分裂,越来越弱。

比如说,慈禧太后过于讲究享受,滥用权力,把朝廷搞得乌烟瘴气,国家钱袋子也空了。那时候,晚清官员大多都爱贪小便宜,搞得政府在老百姓心里没了信任,结果社会就乱了套,老百姓起义的事儿一个接一个。

另外,清朝对西方强国的威胁反应很慢,没啥好办法,也不想改革。当这些强国来侵略、施压时,政府因为胆小怕事,一步步让中国失去了自己的主权和说话的分量。

就像曾国藩在官场上碰到的难题那样,整个清朝在保护国家权益和推进现代化时,也是感觉使不上劲儿。清朝政府在努力保住国家的好处和想让国家跟上时代这方面,真的是挺吃力的,跟曾国藩在工作中遇到的困境差不多。

晚清时候出现的那一堆麻烦,最终把清朝给搞垮了,然后中华民国就建立了起来。