文|南风

编辑|先锋谷影视娱评

他生于晚清,经历北洋、民国与新中国四个时期。

在112年的漫长岁月中,始终保持学术热情与豁达心态。

令人惊叹的是,他从不刻意养生,不吃补品,却能在耄耋之年仍笔耕不辍,百岁后还出版多部著作。

究竟是什么让这位半路出家的语言学家既成就斐然又得享高寿?

答案或许就藏在他跨越世纪的学术与人生历程中。

蓬勃的求知欲

蓬勃的求知欲被后人称为“汉语拼音之父”的周有光,早年并不算是一个语言学家。

他当年考入圣约翰大学时,主修的是经济学,毕业以后从事的也是金融工作。

到了1949年回国以后,周先生在复旦大学教授经济学,同时在上海多家银行兼职,俨然是一位成功的金融学者。

然而,命运的转折发生在1955年。

时年49岁的周有光被调往北京,加入中国文字改革委员会,从此踏上了完全不同的学术道路。

这一转变来得突然,看起来毫无头绪,但其实也还算有迹可循,因为周先生保持着对于语言学的求知欲。

早年他在欧洲工作的时候,就接触到了“字母管理法”,了解了字母文化对于民众识字率的提升作用。

他开始自学字母学,还买了大量的相关书籍,对于语言学的兴趣大概也就是那时候逐渐产生的。

回国后他虽然从事的是经济工作,但却一直关注着文字改革,还发表过不少有关拼音与文字改革的论文。

所以1955年全国文字改革会议召开的时候,周有光理所当然就成了制定汉语拼音方案的核心一员。

其实领导找到他的时候,他也是很奇怪的。

毕竟自己只能算“业余选手”,算不得语言学家,他根本搞不懂为什么会让他担此重任。

不过领导说了,这是从来没有过的事业,所有人都是业余的,他也就不再推辞。

晚年的时候回忆起这段经历,他还说出了“要真正改行,就要深入语言学和文字学的研究”这番话。

或许他能够完成从经济学家到语言学家的华丽转身,正是在于他终身保持的求知欲。

而这,也是他能够长寿的第一大秘诀。

淡泊的生活哲学

淡泊的生活哲学周有光虽然被世人尊为“汉语拼音之父”,但他本人却始终认为这实在是过誉了。

“汉语拼音搞了一百年,我也只是参与方案最终制定的几个人之一”。

这种淡泊名利的品格贯穿了他的一生,也构成了他长寿的第二大秘诀。

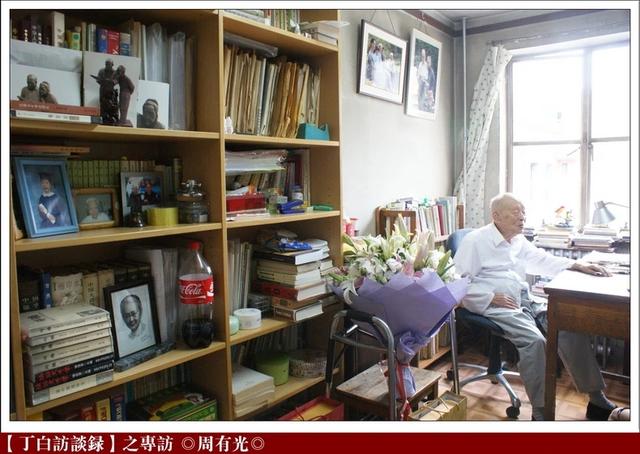

在物质生活上,周有光奉行极简主义。

仅从他的居所来看,很难察觉屋主人竟是举足轻重的国家栋梁。

他的房间很阴暗,他说那样会显得窗子很亮。

他的书桌不怎么平整,他说那是因为他伏案太勤。

他的书柜也用作菜橱,他说那样菜里就会有书香。

新陋室铭

晚辈多次劝他换一个大点的房子,但他都一一婉拒了。

并不是没钱,如此的国之重臣怎么可能拮据到如此境地?

只是他并不看重这些身外之物罢了,“斯是陋室,惟吾德馨”。

周有光先生还自创了“三不主义”,也就是不过生日、不立遗嘱、不过节。

其实这“三不”也都是有原因的。

他觉得,每年的生日都是在提醒自己“又老了一岁”,太没意思。

忘记了生日,也就忘记了年龄,能让他更加专注于当下的生活。

如果立下遗嘱的话,后辈们就难免会因为遗嘱而互生嫌隙,产生纷争。

一家人的和和睦睦,要比所谓的遗产更重要。

而各种节日在周老看来,就是“集体铺张浪费”的时间,没兴趣过。

这种极简的生活方式,竟然与当下流行的“断舍离”的理念不谋而合,而且要更为纯粹。

周先生的这种淡泊与简单,在学术争议面前也有所体现。

汉语拼音推广的过程中,周先生经常会遭受到各种各样的质疑。

有人因为他主张使用拉丁字母而批评他“忘本”,也有人以其日本留学的经历对他人身攻击。

面对这些,他从不生气,只是说“这只是大家的意见不同,认知不够罢了”。

那种豁达的心绪,巧妙地避免了无谓的精神内耗。

或许正如他所说的那般:心宽者得以长寿。

持续不断的思考

持续不断的思考如果说前两个秘诀关乎周有光的生活态度,那么第三个秘诀:终身学习,则直接关联他的学术生命与思维活力。

“活到老,学到老”这句话,恐怕大多数人从刚识字的时候就听过了,但周先生却将这句话落到了实处。

年轻时主修经济学的同时,还在课余时间钻研字母学。

50岁转行语言学之后,他兢兢业业创造出了前无古人的汉语拼音。

85岁高龄时,他竟又开始投身于文化学领域的研究。

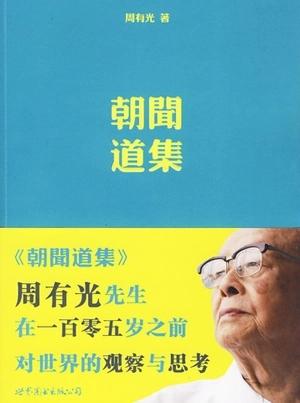

即使在百岁高龄,周有光依然保持着惊人的信息处理能力。

百岁后他仍出版《百岁新稿》《朝闻道集》等多部著作,创造了“百岁之后仍不断推出新著”的学术奇迹。

支撑这一奇迹的,正是他永不枯竭的好奇心与与时俱进的学习能力。

他的孙女打趣他,说他搞经济学“半途而废”,搞语文又“半路出家”,这两个半圆合起来就是一个零。

但他却说,自己今后就是要再次“从零做起”,好好学习,老当益壮,赶上时代。

他喜欢跟年轻人进行交流,他的朋友不仅有七八十的老人,也有七八岁的小孩子。

这种跨越代际的思维碰撞,让他的思想始终都保持着年轻的活力。

很多只有小年轻才知道的新闻八卦,周先生也全都知道,有时候说起来的时候还兴致勃勃。

持续的学习与思考,不仅成就了周有光的学术贡献,也构成了他抵御衰老的最佳屏障。

人老先老心,可周老持续用脑的习惯,恰好有效地延缓了认知衰退。

知道112岁仙逝时,他都保持着清晰的思维。

就像他留给世界的那句话:我是认真思考过这个世界的。

结语

结语2017年1月14日,周有光先生在过完112岁生日的第二天,安然离世。

回望这位“拼音之父”的百年历程,不难发现他的长寿并非源于特殊的养生术,而在于他独有的生活态度:

终身学习的求知欲、淡泊名利的平常心,以及适应变化的豁达胸襟。

真正的长寿之道,或许就藏在那些最朴素却最持久的生命智慧之中。

部分参考资料:

“汉语拼音之父”109岁大寿:上帝太忙,把我忘了——人民网河南

周有光一个世界公民的长成——新京报

110岁语言学家周有光:心态跟年龄没关系——人民网