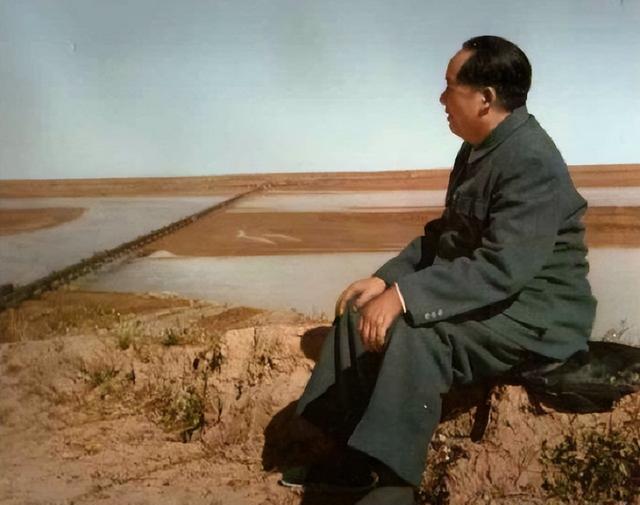

1972年1月,当毛泽东得知陈毅去世的消息时,他沉默良久,独自坐着,脸上没有任何表情。没有人能猜透他内心的真实想法。

周恩来在整理陈毅的追悼词时,遇到了不少困难,迟迟无法完成。经过多次斟酌,他决定将这份未定稿提交给毛泽东,请他进行最终审定。

毛主席看完悼词后,立即进行了审阅。他没有过多犹豫,直接提笔修改,并迅速批准了关于陈毅追悼会的相关文件,明确了追悼会的具体安排和规格。

陈毅的追悼会定于八宝山公墓举办,许多他生前的朋友和民主人士都表达了强烈的参与愿望。这些人中,既有与他多年交情的老友,也有深受他影响的各界人士,他们都希望亲自到场,表达对陈毅的敬意和怀念。

在追悼会当天,毛主席午饭过后照常回房小憩。然而,与往常不同的是,那天他穿着睡衣躺在床上,却迟迟无法入眠。他在床上翻来覆去,似乎心中有什么难以决断的事情在反复思量。警卫员注意到这一反常举动,感到十分困惑。

当警卫员扶着毛主席走进书房时,老人并没有留意到墙上的日历或钟表,突然转过头来问警卫员:“现在是什么时候了?”

听到警卫员的汇报后,毛主席用手轻触沙发边缘,平静地指示:“安排车辆,我要去参加陈毅的葬礼。”

警卫员感到十分惊讶,但又不敢多言,立刻联系了负责陈毅追悼会的周总理,同时迅速安排车辆去接毛主席。

不久之后,毛泽东身着睡衣登上专车,前往八宝山公墓参加追悼会。

到达目的地后,他在工作人员的带领下,来到休息室。周总理提前告知了陈毅的夫人张茜,她迅速赶到休息室与毛主席见面,心情十分激动。

毛泽东握着张茜的手,眼中泛着泪光,语气低沉地说:"我今天也是来送别陈毅同志的。他为人正直,是位优秀的革命战友。"

听完张茜的建议,毛主席坚持不休息,直接要求工作人员给他戴上黑纱,准备立即前往追悼会。

当天下午3时,陈毅同志的追悼仪式正式举行。毛泽东主席带领全体与会人员向陈毅的骨灰盒行三鞠躬礼,表达深切哀悼。仪式结束后,陈毅夫人张茜亲自护送毛主席,陪同他登上返程的专车。

毛主席最后一次出席的追悼会,是为了送别一位与他共同奋斗多年的老战友。他亲自到场,表达了对这位伙伴的深切哀悼和敬意。这次追悼会不仅是对逝者的告别,也是对过去共同经历的缅怀。毛主席的这一举动,体现了他对战友的深情和对历史的尊重。

【人生尽头的友谊:他无力参加并肩半个世纪的战友的追悼会,一滴泪足以寄托他的哀思】

在陈毅的葬礼结束后不久,毛泽东的健康状况急剧恶化。这次病情发展迅速,导致他一度昏迷,幸好医疗团队迅速采取有效措施,成功将他从生死边缘拉了回来。

周总理一听说毛主席生病了,立马从西花厅赶去游泳池看望。不过,周总理自己身体也不好,病得挺重,体力不支,所以到了之后,他在车里待了很久,根本没法下车。

当时,毛泽东的健康状况被严格保密,仅有周恩来和少数贴身警卫了解实情。面对这一重大责任,周恩来始终保持高度警惕,丝毫不敢怠慢。

当时,周总理已经出现了便血的症状,但他并未对外透露。他隐约感到情况不妙,于是更加投入工作,不分昼夜地忙碌,导致体重迅速下降。医生多次建议他进行全面体检,但他始终未能抽出时间。

周总理坚决不接受医生的建议,轻声请求医生再宽限一些时日。他表示,即便查出癌症也无所谓,自己年纪已经大了,能多工作一天是一天,多办几件事就心满意足了。

1972年5月,周恩来总理在多位专家会诊后被诊断出患有膀胱癌。这一情况迅速上报给毛泽东主席。毛主席神情凝重地仔细审阅了医疗报告,随即指示叶剑英等人组建专门的医疗团队负责治疗事宜。他多次叮嘱周总理要"安心休养"、"减少工作负担",同时安排邓小平接手周总理的部分工作职责,以降低其工作压力。

1974年,周恩来总理的健康状况进一步恶化。毛泽东主席得知这一消息后,内心十分沉重。尽管自己也在病床上忍受着近乎失明的痛苦,他依然坚持让工作人员拨通电话,亲自询问周总理的病情,关心他的状况。

一个月后,周恩来总理用颤抖的手给毛泽东主席写了一封信,详细汇报了自己的健康状况。不久,他因高烧不退陷入深度昏迷。毛泽东得知此事后,立即指示邓颖超前往周恩来身边照料,同时命令医疗团队不惜一切代价进行救治。

不久后,周总理被诊断出患有阿米巴痢疾,这种疾病在当时死亡率极高。由于医疗条件有限,无法进行手术或穿刺治疗,医生只能采用冰敷的方法来缓解他的病情。

经过数小时的紧急治疗,周总理的病情终于得到控制,成功脱离了危险。身体状况有所改善后,他立即在病床上向毛主席汇报了最新病情。在信的最后,周总理坚定地写道:“如果还需要进行手术,我已经做好了心理准备,随时可以接受治疗。”

几天后,躺在病床上的毛主席亲自批准了周总理的治疗方案。此后,他始终关心着周总理的健康状况,每次审阅病情报告时都格外仔细。

尽管他因白内障失明,无法亲眼目睹,但每当工作人员向他朗读周总理的报告时,他总是全神贯注地倾听。令人惊讶的是,他竟能准确记住周总理每天的失血量和手术次数等细节。

毛泽东办公时所用的沙发较为陈旧,体积庞大且质地坚硬,长时间使用导致身体不适,甚至引发了背部皮肤溃疡。

为了提升毛主席的舒适体验,工作人员特意研发了一款新型沙发。这款沙发采用海绵坐垫,并在底部设计了许多蜂窝状的小孔,显著提升了使用感受。毛主席对新沙发非常满意,亲自试坐后称赞道:“这款沙发确实比之前的要好。以前那个,我坐着勉强能双脚着地,但总理坐上去双脚就会悬空,很不舒服。现在总理身体不适,你们也给他送一个过去吧。”

毛泽东同志作为一位卓越的领导者,始终以敏锐的洞察力观察事物发展,对并肩作战的同志们始终保持着真挚的关怀。

令人痛心的是,周总理的健康状况并未向好的方向发展,反而因多重因素持续恶化。最终,在1976年1月8日,长期卧病的周总理不幸逝世。

那天,毛主席自己也病得不轻,但他好像有种预感,整夜都没睡着。工作人员得知周总理去世的消息后,犹豫了好一阵子,才战战兢兢地把这个噩耗告诉了他。

毛泽东沉默不语,微微颔首以示领会。

几天后,工作人员将周恩来总理追悼会的相关文件呈递给毛主席审批。当时站在主席旁边的杜修贤忍不住,像小孩似的轻声问道:“主席,您会去参加总理的追悼会吗?”

毛主席当时心情沉重,但他并没有责怪杜修贤的冒失举动。他缓缓抬起有些僵硬的腿,轻轻拍了几下,语气低沉而艰难地说道:“我现在已经走不动了。”

说完,毛泽东在文件上自己该签名的地方画了个圈。

由于身患重疾,他无法亲自出席周总理的葬礼。尽管如此,他仍坚持派人送上一个花圈,将其安放在周总理的遗像旁。这一举动,既表达了他对这位共事多年的战友的深切怀念,也以一种特别的方式完成了最后的告别。

毛主席和周总理之间的友谊跨越了50年,他们彼此深刻理解,相互信赖,并且坚决维护对方的声誉,不容他人有任何不敬之词。

【不愿打针地坚持:他说治疗病症也要“自力更生”,吃药和打针全部属于“外援”】

尽管毛主席多次嘱咐医生要全力救治周总理,但他自己对医疗手段却十分抵触。他坚信疾病就像战场上的敌人,只有依靠自身的免疫力才能战胜,治疗疾病也要靠“自力更生”,而吃药打针在他看来只是“外部援助”,并非根本之道。

据毛晚年主治医师回忆,主席生命最后阶段,健康状况每况愈下,几乎无法进食,这一状况令医疗团队深感忧虑。这种身体机能的衰退,似乎也印证了他毕生坚持的理念正在逐渐失去现实意义。医护人员面对这一状况束手无策,只能尽力维持,却无法改变日渐衰弱的趋势。

医疗团队多次向毛泽东主席建议,最终他才勉强接受采用鼻饲管辅助治疗。这种特制的细管从国外引进,通过鼻腔插入胃部,用于输送维持生命所需的营养液。

孟锦云是毛主席的专职护士,她经常劝主席要听从医生的指导。她提到,刘伯承虽然身体比主席强健,但也使用了鼻饲管,效果显著,以此说明遵循医嘱的重要性。

鼻饲管是一种医疗设备,主要用于为无法正常进食的患者提供营养支持。人体缺乏必要的营养,免疫系统功能将大幅下降,难以抵御疾病侵袭。通过鼻饲管直接向消化道输送营养物质,可以确保患者获得足够的能量和营养,从而维持机体正常代谢,增强免疫功能。这种营养补充方式对于危重病人或术后恢复期患者尤为重要,能够有效促进身体康复,提高治疗效果。

毛泽东虽然性格执拗,但并非总是拒绝接受医生的意见和劝告。

张玉凤提到,毛主席在进行白内障手术之前,依然表现出一些抵触情绪。有一天,张玉凤注意到毛主席睡得不错,就关心地问他休息得如何。毛主席回答说“很好”,张玉凤抓住这个机会,接着建议:“要不今天就处理那件‘重要的事’吧?”

毛主席装出一副天真的模样,故意装作不明白,反问道:“你说的是哪件事?”

张玉凤直接回应道:"您不是已经同意做白内障手术了吗?"

由于天气状况理想,张玉凤当即拍板,决定不另选时间,就在当天实施。她立即召集医疗团队为毛主席进行详细体检,确保手术前的各项准备工作全部到位。

毛主席心里越来越紧张,担心手术万一失败,情况会更糟。他让张玉凤过来,放了一段《满江红》的录音,想用音乐让自己放松下来。接着,他跟着昆曲的节奏,一步步走向手术台,准备接受治疗。

经过手术治疗,毛泽东的视力得以恢复。术后一周,医护人员为他拆除了眼部绷带。这是他时隔一年后首次重见光明,激动之情溢于言表,眼中不禁泛起泪光。视力恢复后,毛泽东立即投入紧张的工作和学习中,继续夜以继日地为国家事务操劳。

【工作到最后时刻:他用颤抖的手费劲书写一份份文件,始终保持“自己的事自己来”的原则】

在一次舞会结束后,孟锦云来到毛泽东的住所,好奇地向他提出了一个问题:“您年少时有没有预料到自己将来会成为国家领导人?”

毛主席对孟锦云说,他从小就梦想成为领导者。小时候,他父亲让他去放鸭子,他赶着鸭子下水时,感觉就像在指挥一支庞大的军队,那种感觉非常奇妙。

幼年时期,他专注于放养家禽;成年后,他持续投身事业,直到生命的终点。

当时,毛泽东的身体状况已经非常糟糕,连坐在办公桌前处理公务都成了奢望。他无法参加任何会议,听取同志们的讨论,更别提回到他钟爱的田野,享受那份自然与自由的清新。

他身患重病,长期卧床,只能待在卧室里。尽管双手不停地颤抖,他仍然坚持亲自处理文件,艰难地逐一批阅。他始终秉持着“自己的事情自己做”的原则,从不轻易寻求他人帮助,独立完成每一件工作。

在观看完电影《创业》后,毛泽东回到卧室,按照他的习惯,半倚在床头,拿起笔和纸准备记录一些想法。孟锦云迅速递上一本硬皮精装书,放在毛泽东的腿上,以便他更舒适地书写。

毛主席将文稿递给孟锦云,她接过纸张,开始逐字阅读。然而,当她读到“不要求”这一部分时,却因字迹模糊而无法辨认。

毛主席接过纸张,扫了一眼,对孟锦云说,这是“批评”。

孟锦云看到毛主席写字时手在颤抖,便建议道:“主席,您的手不太稳,要不您口述,我们来帮您记录吧?”

毛泽东坚持道:“这件事我必须亲自动手,不能靠别人代替。”

1976年9月的一天,孟锦云向单位请了假,打算回家看望长时间未见的丈夫。然而,她刚到家没多久,就接到紧急通知,要求她立即返回中南海。

孟锦云得知消息后,立即与丈夫道别,迅速赶往毛主席的住处。抵达后,她发现毛主席再次突发心肌梗塞,情况十分危急。

医疗团队经过20多分钟的紧急救治,终于使毛主席转危为安。几位政治局委员一直守在病床旁,待主席意识稍恢复,便依次上前问候。

毛主席在病榻前特意召见叶剑英,两人进行了长时间的私下谈话。虽然谈话内容无人知晓,但从毛主席眼中突然闪现的神采可以推断,这次谈话对他而言意义重大。

9月8日晚7时,孟锦云准时接岗,正遇毛泽东呼吸急促。她迅速上前为毛泽东进行胸部按摩,同时听到他低声说道:“我很难受,快叫医生……”

医务人员将氧气导管置于毛主席鼻端,他下意识地抬手调整了一下,呼吸逐渐平稳。不久后,医护人员准备用棉签为其清洁鼻腔,却发现他已完全失去意识,对外界刺激毫无反应。

经过医务人员的全力施救,历经四个多小时的努力,最终未能挽回毛泽东主席的生命,他于当日与世长辞。

得知消息后,江青迅速赶到主席的房间,头发凌乱,神情紧张。她直接扑向毛主席的遗体,声嘶力竭地哭喊:“医生在哪里?快来人救救主席!为什么没人救他?”

她声嘶力竭地哭喊了很长时间,那副悲痛欲绝的样子,要不是了解她的本性,还真会让人忍不住跟着掉眼泪。

尽管人们深感悲痛,那位引领中华民族建立新中国的伟大领袖已永远离开了我们。他用智慧和远见塑造了国家的未来,但如今我们只能缅怀他的功绩。他的逝世标志着一个时代的结束,但他的精神和理念依然影响着这片土地。虽然我们无法再见到他那充满智慧的目光,但他的遗产将永远铭刻在历史的长河中。这位伟人的离去,不仅是个人的损失,更是整个民族的遗憾。他的贡献和影响力,将长久地指引着我们前行的方向。

他的离世,在史册中留下了璀璨夺目的光辉一页。

在毛泽东和周恩来生命的最后阶段,两人之间的深厚情谊依旧坚如磐石。尽管身体状况每况愈下,他们依然保持着密切的沟通与交流。周恩来在病榻上,依然关心国家大事,经常与毛泽东商讨重要事务。毛泽东则在得知周恩来病情恶化后,多次亲自前往医院探望,表达深切的关怀与支持。两人的互动不仅体现了他们个人的友谊,更展现了他们共同为国家和人民奋斗的坚定信念。即使在生命的尽头,他们的合作与默契依然如故,为后人留下了宝贵的精神财富。