近年来,社交平台上“上岸”的喜讯依旧不断,但考研整体热度似乎有所降温。与此同时,“逆向考研”现象悄然兴起,成为教育领域备受关注的话题。

什么是逆向考研? 简单来说,就是本科毕业于较好院校的学生,在考研时选择报考不如本科院校的学校。这种看似“向下兼容”的选择,背后究竟隐藏着怎样的原因?是无奈之下的妥协,还是另辟蹊径的突围之路?

在考研“内卷”的大环境下,一部分学生为了求稳,或者因自身原因,选择降低目标,走上“逆向考研”的道路。

求稳心态:考研难度逐年增加,竞争异常激烈。为了确保能够顺利“上岸”,一些学生会选择相对容易考取的院校,降低风险。

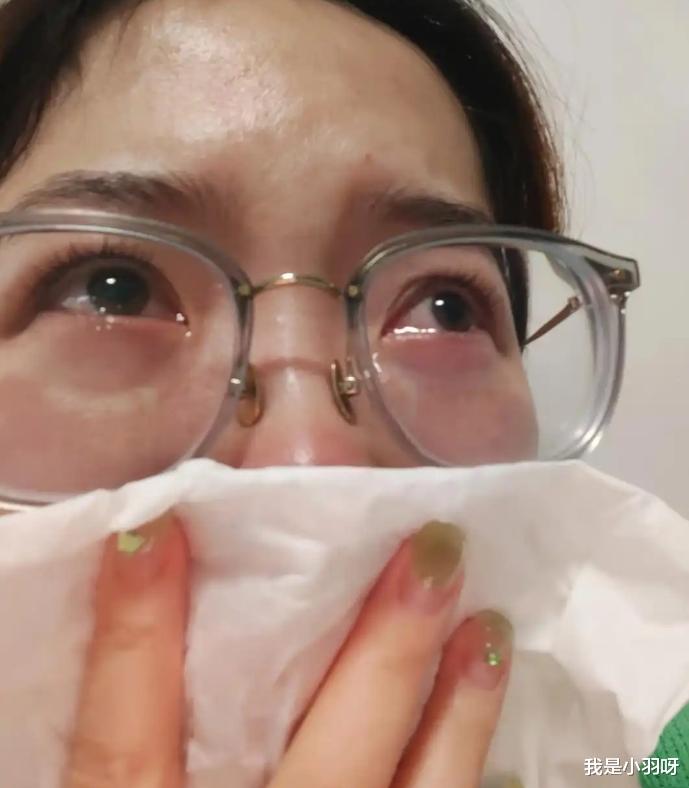

个人因素: 身体、心理压力等个人因素,也可能迫使学生选择相对轻松的考研目标。

“逆向考研”看似容易,但真的能通往成功吗?一位211大学毕业的女生,初次考研失利后,选择了报考一所双非院校。虽然顺利上岸,并在读研期间努力提升自己,但在求职时却遭遇了意想不到的困境。

她发现,曾经本科阶段就能接触到的企业,如今对她紧闭大门。即使她主动联系HR,强调自己的第一学历是211大学,也难以改变被拒绝的命运。这一刻,她才深刻体会到,“逆向考研”并非明智之举,反而可能成为职业生涯的绊脚石。

就业市场上存在的“学历歧视链”是导致“逆向考研”的重要推手。部分企业在招聘时,会对应聘者的研究生学历进行区分,将学历降低简单地视为能力不足。这种片面的观念迫使一些学生为了确保考研成功,不得不放弃名校,转而选择普通院校,上演了一场真实的“学历贬值”。

“逆向考研”带来的问题,不仅仅是学历光环的黯淡,更在于时间和机会成本上的巨大损失。

时间成本: 考研本身需要花费大量的时间和精力。选择“逆向考研”,可能意味着放弃了本科毕业直接就业的机会,错过了职业发展的黄金时期。

机会成本: 数据显示,本科毕业直接就业三年后的平均工资,往往比“逆向考研”的学生高出 15% - 20%。这意味着选择“逆向考研”的学生,不仅错过了校招的黄金时期,也在职业发展的起跑线上落后了一步。

教育投资本质上是对未来的投资。985院校和普通院校在科研经费、校企合作资源、就业平台等方面存在显著差距,这些差距直接影响着学生职业发展的上限。当普通院校的研究生拿着相对逊色的简历与名校学生竞争时,往往会深刻体会到“平台决定高度”的残酷性。

2024年考研人数降至438万,但竞争压力并未减轻。面对“千军万马过独木桥”的残酷现实,“逆向考研”成为了部分考生的务实选择。一位985高校毕业生坦言:“二战时数学只考了68分,与其再赌一年,不如抓住双非院校给的机会。”

但我们也要理性看待“逆向考研”的潜在风险。智联招聘数据显示,工作三年后,本科生和“逆向考研”学生的平均月薪可能相差3200元。除了这些普通院校在科研资源方面与名校存在巨大差距,学生接触前沿项目和行业大咖的机会相对有限。

那么考研专业到底该如何选择才能最大程度地提升成功率,并为未来的就业打下坚实的基础呢?答案是:从就业出发,倒推专业选择。

1. 确定目标行业,再看专业匹配度: 以新媒体运营、金融分析、教育培训或考公考编等就业方向为例,根据岗位需求选择专业,切勿盲目跟风。

2. 跨专业考研,务必慎重: 需问自己三个问题:

* 是否真正喜欢跨考专业,还是仅为逃避原专业?

* 跨考专业需要哪些核心能力,自己是否具备?

* 能否承担从零开始的时间与精力成本?

3. 若决定跨考,还需搞定四件事:

* 了解目标院校往年录取比例和考试大纲;

* 明确专业课难度与教材范围;

* 获取学长学姐的真实反馈;

* 规划职业发展路径,明确读完能从事的岗位、行业平均薪资和发展空间。

屏幕前的你,是否也面临过“逆向考研”的选择?那些选择了“逆向考研”的同学,现在在职场上发展如何?欢迎在评论区分享你的经历!无论是成功逆袭的经验,还是踩坑后的教训,都能给迷茫的考研人带来启发。