艺术,是人类灵魂深处的语言,是时代变迁的见证者。在《库艺术》年度主题中,我们隆重推出“特别关注”栏目,旨在聚焦当下艺术界的璀璨星辰,展现他们的独特思考与创作成果。

本栏目中呈现了一批在当代艺术领域具有创新性和影响力的艺术家及其作品,通过高清图片和深度解读,将带领读者走进他们的艺术世界,感受他们的创作灵感与独特思考。这些艺术家们以不同的媒介、形式和风格,展现了当代艺术的多元与包容,也为我们呈现了一个充满创新与活力的艺术时代。

杨志凌Yang Zhiling

杨志凌Yang Zhiling中国美术家协会会员、国家一级美术师、硕士。原清华大学深圳研究生院兼职教授、深圳大学客座教授。杨志凌以十米长的水彩作品创造了迄今为止最大的尺幅。他的流彩作画和水洇彩痕方法重构了全新的绘画语言体系,实现了颠覆性超越。杨志凌建立的《意念反射》创作理念与实践,在图像时代让艺术走出了一条新路。杨志凌建立的《人化自然》创作理论与实践,让艺术进入了人文思想理论范畴,有推动社会文明的作用。杨志凌的“自然”艺术之道是“悟”与“变”的结果。

认住你! 纸本 · 综合材料

认住你! 纸本 · 综合材料 112×52cm

2025

那么,艺术的“内核”是什么,艺术的本质又是什么?无论是在哲学还是艺术领域,有关这一话题的讨论经久不绝。德国学者席勒(Johann von Schiller)和英国学者斯宾塞(Herbert Spencer)在康德哲学的基础上指出,艺术的本质与游戏相通,即美感和艺术都产生于一种“游戏冲动”,这种冲动是建立在“感性冲动”和“理性冲动”相调和统一的基础上的,是一种和谐、自由、无功利和目的性的精神状态。“感性冲动”追求绝对的实在性(即物质压迫),而“理性冲动”则要求将万千世界统摄于普遍规律之中(即精神压迫)。因此,无论偏重于任何一方,人都难以产生审美愉悦,只有处于“游戏冲动”中才能够达到艺术的自由之境。

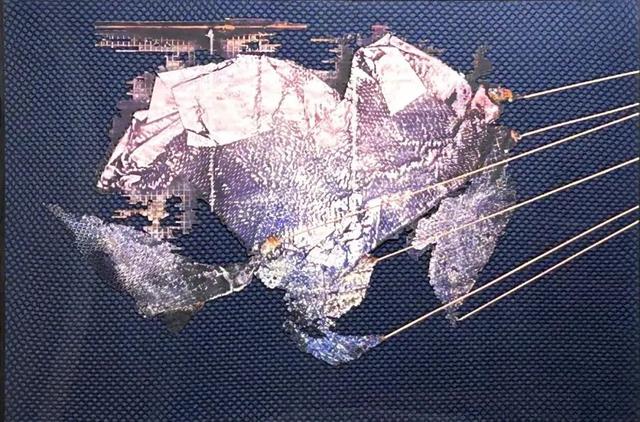

何处安放自己的灵魂

纸本 · 综合材料

74×62cm

2024

杨志凌本人似乎很少直接谈论这样的终极话题,但其创作方式却极具“游戏性”的特征。他既反对在外部世界的风潮之中亦步亦趋,又极力避免陷入自我创造的某一特殊符号画地为牢。为了克服这种“外部强制”与“内部强制”,杨志凌常常将自己沉浸在“游戏性”的行为中,不断地探索新的材料与创作方法。例如,除了撕、刻、剪等较小范围的操作外,他还尝试了一种“盲画”的方法,让自己的身体运动最大限度地参与创作,这样可以更彻底地“摆脱”已有的自己:即手持展开的纸张,根据大致的预期在钢锯上进行划、刮。例如,作品《何处安放灵魂》就是用这种方式制作而成,但最终的画面则是划痕的反面。其中最为清晰的一个形体是螺旋桨,以此显示这是一幅从飞机上俯视的场景,在飞机的下方是一片乱山岗,没有可安全着陆的空地。杨志凌借此比喻的是当代人无处安放的心灵和躁动的灵魂。这种“危机”感不仅存在于当今的现实世界,更是当代人类精神状态的写照。实际上,他多年前的两件作品也是以隐喻的方式表现了这种危机感,一件是《N个景阳冈》,另一件是《哪里也不安全》。前者是用半抽象的手法表现了无数的陷阱和危机重重的社会景观,故名;而后者则是用写实手法,表现了森林大火中无处藏身的猴子的窘境。两件作品与近期的这幅产生了意义上的共鸣,其最为显著的区别是《何处安放灵魂》涉及到更多的身体参与,是以实际行动生成的意义。

山大王的新衣纸本 · 综合材料 71×34.5cm 2024

山大王的新衣纸本 · 综合材料 71×34.5cm 2024

天快亮了

纸本·综合材料