朱敏,作为朱德元帅的女儿,虽拥有显赫的父亲身份,却经历了常人难以想象的坎坷。幼年失去父母的庇护,成年后饱受政治风暴的冲击......

父母的分裂与母亲的背叛

父母的分裂与母亲的背叛朱敏的出生伴随着革命的动荡与家庭的分离。1926年,她出生于苏联莫斯科,父亲朱德是中国共产党早期的革命领袖,母亲贺治华则是一位思想进步的女性。

因为革命需要,朱德接到组织上的命令,匆匆离开苏联,回到国内去处理更为紧急的事务,那时的朱敏还没有满月。

贺治华则在异国他乡独自抚养女儿,其中的艰辛只有她自己知道,刚开始还能咬咬牙,可随着思想涌动,她被物质和爱情所侵蚀,与一名叫何家兴的男子走到了一起。

两人不仅在生活上结为伴侣,还在政治上选择了背叛。贺治华与何家兴秘密投靠了国民党反动派,出卖了中国共产党的重要情报,导致多名革命同志被捕甚至牺牲。这一背叛行为不仅严重损害了革命事业,也让贺治华的名字永远被钉在了历史的耻辱柱上。

担心孩子会打扰二人世界,贺治华决定将朱敏送回中国,交由外婆抚养。贺治华的选择不仅是对革命事业的背叛,也是对家庭责任的彻底放弃。她的行为让朱敏在童年时期就感受到了被抛弃的痛苦,这种痛苦伴随了朱敏的一生。

朱敏的名字,也在这时发生了变化,贺治华给她取名为“菲菲”,但外婆和姨妈却将她改名为“贺飞飞”。

对父亲的印象,最早来源于8岁。那年,她在街头看到的父亲的画像,其实是“朱毛”的通缉令,她指着画像问外婆:“这是谁?”外婆低声告诉她:“那个‘朱’就是你爹爹。”

1938年,周恩来等人通过多方努力,终于找到了朱敏的下落,朱德立即安排将她接到延安与自己团聚。

朱德虽然是一位威严的革命领袖,但在女儿面前,他展现出了难得的温柔与慈爱。朱敏感受到了久违的父爱,心中充满了温暖与幸福。

在延安的日子里,朱敏逐渐了解到母亲贺治华的背叛行为。她不仅抛弃了自己,还在革命斗争中出卖了同志,这让她感到深深的失望与痛苦。朱敏无法理解母亲的选择,也无法原谅她的背叛。

成长的岁月1941年,朱敏被送往苏联学习,这是她人生中的一次重要转折。为了隐藏身份,她化名“赤英”,寓意红色英雄,寄托了父亲朱德对她的期望与革命信念的传承。

在苏联,朱敏开始了新的生活,她努力学习俄语,适应异国的文化环境,并逐渐融入了当地的学校生活。这样的生活看起来很不错,可随着二战大爆发,苏联被德国侵入,朱敏所在的地方很快沦陷!

她与其他孩子一同被押上了开往纳粹集中营的火车,此刻的她虽然有些害怕,但她确定一点,只要对方不知道自己是朱德的孩子,她所遇见的危险将会降低很多。

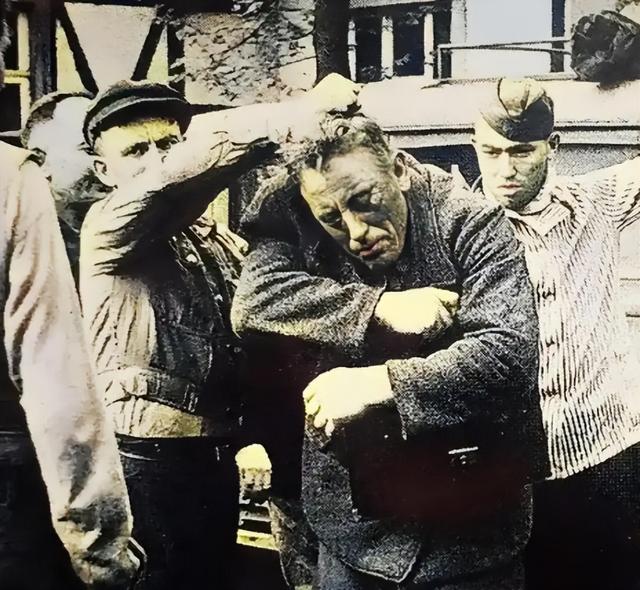

为了隐藏自己的真实身份,她选择装哑,不再开口说话。集中营的生活充满了非人的折磨,饥饿、疾病和寒冷无时无刻不在威胁着朱敏的生命。她亲眼目睹了同伴们在极端环境中倒下,也亲身经历了死亡的威胁。

朱敏和其他囚犯一样,经常饿得头晕眼花,甚至不得不靠啃食草根和树皮来充饥。寒冷的冬天更是雪上加霜,单薄的囚衣无法抵御刺骨的寒风,许多人在寒冷中倒下,再也没有醒来。

每一次听到广播,朱敏的心都会揪紧,生怕自己的名字被念到。死亡的阴影时刻笼罩着她,但她始终没有放弃求生的希望。朱敏依然保持着顽强的意志,始终铭记父亲的教诲,坚信革命事业终将胜利,这种信念成为她活下去的精神支柱。

她时常想起远在中国的父亲,想起与他在延安团聚的短暂时光。这些回忆成为她在绝望中坚持下去的动力。她告诉自己,无论如何都要活着,只有活着,才能再见到父亲,才能为革命事业贡献力量。

记得有一次,她因为病重,被带到了营地的医务室。目光冷漠的德国士兵,毫不留情地将她的颈部切开,挤出脓血。没有麻醉,朱敏的身体疼痛到无法承受,但她没有一声喊叫。长期的折磨让她的身体极度虚弱,她的健康受到了严重的损害。

她知道:这一切的痛苦与折磨,最终都会过去,只要她活下去,就能去迎接未来的那一线生机。

1945年,苏联红军攻入德国,集中营终于被解放。

回国后的发展从集中营出来后,朱敏并没有回国,而是在苏联继续完成学业。这一决定不仅是为了弥补战争期间中断的学习,更是为了实现父亲朱德对她的期望。

朱敏深知,父亲一生为革命事业奋斗,自己作为他的女儿,理应通过学习和工作为中国贡献力量。她全身心投入到学习中,努力掌握专业知识,不断反思自己的经历与使命。

这段时光不仅让她在学术上取得了长足的进步,也让她对革命事业有了更深刻的理解。

1953年,朱敏学成归国,回到了阔别多年的祖国。此时的她已不再是当年那个懵懂的少女,而是一名成熟的知识分子。她谨记父亲的教诲,成为一名人民教师,投身于新中国的教育事业。

朱敏认为:教育是国家的根本,只有通过教育才能培养出更多的人才,为国家的建设和发展提供坚实的保障。

作为一名从社会主义国家留学归来的知识分子,她的背景引起了相关部门的关注。尽管她是朱德元帅的女儿,但她的经历中有一段在纳粹集中营的生活,这让她在政审中面临更多的质疑和审查。

朱敏在自述中坦诚地描述了自己在集中营中的生活,包括她如何装哑以隐藏身份,如何忍受饥饿和寒冷,以及如何在苏联红军的解放下幸存下来。

审查人员对她进行了详细的询问,甚至提出了一些尖锐的问题,例如她是否在集中营中与纳粹有过合作,是否曾被迫提供过情报,以及她回国后是否与国外的敌对势力有过联系。

面对这些问题,朱敏始终保持冷静和坦诚。她坚定地表示:自己从未背叛过革命事业,也从未与敌人有过任何形式的合作。

政审通过后,她被分配到北京师范大学任教。她在教学岗位上兢兢业业,用自己的知识和热情感染着每一位学生。她的努力得到了同事和学生的认可,也让她在教育界赢得了良好的声誉。

除了教学工作,朱敏还积极参与学校的各项活动。她担任了多个学生社团的指导老师,帮助学生们组织丰富多彩的课外活动。她认为,学生的全面发展不仅需要知识的积累,还需要在实践中锻炼自己的能力。

在个人生活中,朱敏始终保持着简朴的作风。她住在学校分配的宿舍里,生活简单而规律。将大部分时间和精力都投入到工作中,很少关注个人的享受。同事们常常感叹她的敬业精神,而她的学生们则将她视为人生的榜样。

朱德虽然身居高位,工作繁忙,但他始终关心着女儿的成长与生活。他时常与朱敏谈心,分享自己的革命经历,教导她如何面对人生的挑战。朱敏从父亲的话语中感受到了深沉的爱与期望,也逐渐理解了父亲为革命事业所做出的牺牲。

父亲的缺席并非出于冷漠,而是因为他将全部身心都献给了国家和人民。

对母亲的无法原谅

对母亲的无法原谅晚年的朱敏,生活平静而充实,她选择用文字记录下自己情感,撰写了《我的父亲朱德》一书。在这部回忆录中,她以细腻的笔触描绘了父亲朱德作为革命领袖的伟大形象,也深情地表达了自己对父亲的敬爱与理解。

朱敏在书中写道,父亲的一生是为国家和人民奋斗的一生,他的坚定信念和无私奉献深深影响了她。虽然身居高位,但他始终保持着简朴的生活作风,对家人严格要求,却又不失慈爱。

她从父亲身上学到了坚韧、正直和无私,这些品质成为她一生中最宝贵的财富。

在回忆父亲的同时,朱敏也不得不面对母亲贺治华留给她的情感阴影。母亲在她的童年时期选择抛弃她,随后又在革命斗争中背叛了同志,这一系列行为让朱敏感到深深的痛苦与失望。她无法理解,为什么母亲会做出这样的选择,更无法原谅母亲对家庭和革命事业的背叛。

她认为:母亲的背叛不仅伤害了她个人,更是对父亲朱德和革命事业的严重背叛。这种背叛成为朱敏一生中无法解开的心结。

朱敏在书中提到,她曾试图与母亲取得联系,但每次都以失败告终。母女之间的裂痕不仅源于母亲的背叛,更源于朱敏内心深处对母亲无法消解的怨恨。

她曾在某些私下场合对亲友提起过对母亲的怨恨,她说:“母亲放弃了我们,为了自己的私欲,她将我们抛弃,甚至为了过上奢华的生活,她出卖了我党的同志。作为她的女儿,我无法原谅她。”

这一句话中透露出的痛苦和无奈,不仅是朱敏对母亲所做一切的反映,也是她内心深处对家庭和母爱的深深失望。

在生命的最后阶段,朱敏依然保持着对生活的热爱和对事业的执着。她经常与学生们交流,分享自己的人生经历,鼓励他们勇敢面对生活中的挑战。

2009年,朱敏的身体状况急剧恶化。她的健康状况多年来一直不太稳定,集中营中的苦难让她的身体承受了巨大的负担,到了晚年,疼痛如影随形。

4月13日,朱敏在北京医院病逝,享年83岁。