58年,粟裕将军因在处理军事事务中的一些“失误”遭遇了严厉批评。十大元帅本该同气连枝,可却在这件事上产生了不一样的化学反应......

1958年事件的起因

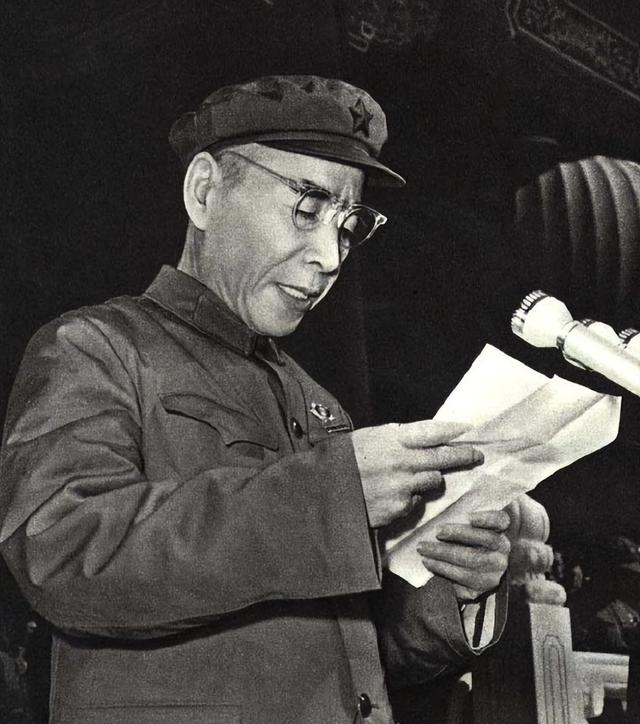

1958年事件的起因粟裕,作为新中国的开国大将,被视为军事天才。他的名字与许多经典的战役密不可分,尤其是在解放战争期间,粟裕指挥的淮海战役和晋中战役,成为中国人民解放军历史上最为辉煌的篇章之一。

粟裕以极其精准的战略眼光与果敢的战术指挥,成功地摧毁了国民党主力,直接加速了全国解放的步伐。他的这些成就,将他推向了军事界的巅峰,成为众多年轻军官眼中的楷模。

他指挥战争时的能力无可挑剔,但在处理政治与人际关系方面,显得略为薄弱。在担任总参谋长期间,处理一些关键事务时,未能遵循当时的规定流程,从而引发了一系列争议。

1958年他未经过相关审批流程,擅自提出的关于妈祖列岛的攻打计划,虽然军事上并非完全错误,但其未经审批的做法触犯了当时军队的管理规则。此外,粟裕在访苏期间,忽略了外交纪律,造成了不小的波动;再者,志愿军撤军时出现的一些纰漏,使粟裕在党内受到了一些批评和不满。

这些事件在1958年的军委工作会议上集中爆发,成为了批评粟裕的根源。他在军队领导工作中的“失误”被放大,成为了风波的导火索。

尽管粟裕表面上承认了自己的问题,但他心里清楚,这些批评并不完全公正,而更多的是出于政治局势的需要。在当时,党内的领导人与军事系统之间的矛盾错综复杂,许多问题看似小事,却牵动着整个军队与国家政治的微妙平衡。

十大元帅的反应

十大元帅的反应在这场风波中,朱德、刘伯承和徐向前的缺席成为了一个重要的象征。

朱德年事已高,身体状况已经不允许他频繁参与日常的会议与讨论。他作为新中国的开国元帅之一,在解放战争和建国初期的贡献不容忽视。

建国后的朱德更多地承担起了国家协调和管理工作,对军事事务的关注逐渐减少,尤其是在面对内部政治风波时,他通常会选择避免参与。

作为与粟裕有着长久战友关系的元帅,刘伯承的处境显得更加微妙。刘伯承并未出席会议,与他个人的政治处境息息相关。刘伯承与粟裕一样,也受到了当时政治氛围的冲击。

南京军事学院曾被指责为“教条主义的大本营”。刘伯承若公开参与此类会议,会给自己带来政治压力,被卷入到更大的争议中。

刘伯承选择了沉默,这种沉默虽然表面上看似对粟裕的冷漠,实则反映了他在那个特殊历史时期的谨慎和自我保护。

徐向前的缺席则更具有个人背景的深度。他身患疾病,身体逐渐衰弱。他的情况比朱德严重多了,别说开会了,能亲自去医院价检查身体,都会耗光体力。他很早就退居幕后。

在那个特定的历史时刻,粟裕的遭遇并非个人的失误,而是政治风波的产物。

对于林彪、罗荣桓和贺龙等人来说,他们的态度则更为复杂,虽然没有公开支持或反对粟裕,但在会议中的沉默却透露出他们的心思。

林彪对粟裕的军事才能一直很认可。粟裕在战争年代与林彪多次并肩作战,彼此间建立了深厚的战友情谊。然而,在这场批评的风暴中,林彪并未发言。在会议初期,他曾短暂出席,但很快因身体不适离开,言外之意,林彪对于这场批斗会议并不认同。

罗荣桓作为一个宽厚待人的元帅,他总是倾向于理解和包容,在战争年代,他的心胸和做事方式深受下属爱戴。面对粟裕的被批,他的态度并没有公开表现出明确的立场。罗荣桓深知,这场批评并非单纯针对粟裕的失误,更是一次政治斗争的工具。最终,他选择沉默,不参与任何激烈的言辞。

贺龙的态度则相对独立,他对于粟裕的事情持有一种“自己为自己辩护”的心态。贺龙作为一个有主见、直率的将领,虽然也与粟裕在战场上并肩作战过,但在粟裕遭遇批斗时,他并未选择站出来支持。

贺龙认为,粟裕的问题并非值得通过开会来批斗的严重事件,而这种批斗会本身充满了政治化的色彩,属于过度放大了个人问题。

陈老总的两难陈毅与粟裕的关系可以追溯到抗战时期,他们彼此信任,共同打下了许多辉煌的战果。粟裕称呼陈毅为“陈军长”,这不仅是对其军衔的尊敬,更是对陈毅领导风范的认可。

两人长期的并肩作战,早已结下了深厚的情谊。在战争年代,这种关系是不可分割的,彼此间的默契和信任早已深深植根于他们的心中。两人联手打赢了淮海战役、孟良崮战役等关键战役,为取得全国胜利立下了赫赫战功。

这种合作不仅基于军事上的默契,也源于两人性格上的互补。陈毅性格豪爽、善于协调,而粟裕则沉稳内敛、专注军事。他们的合作被视为中国共产党军事史上的一段佳话。

在军委工作会议上,陈毅不得不面对一个两难的抉择:作为粟裕的老战友,他不可能对粟裕的遭遇漠不关心;但作为军委领导层的成员,又不得不考虑自己在党内和军中的位置,权衡政治责任与个人情感之间的复杂关系。

陈毅作为领导层的一员,他有责任对不符合党纪军规的行为进行处理。陈毅的批评并不意味着对粟裕的完全否定,而是基于对当时政治局势的敏感。

陈毅着重强调了粟裕在某些工作中的“个人主义”倾向,这一批评,实际上也体现了他在处理问题时的矛盾心态。作为陈毅来说,批评粟裕是出于职责,而非个人的敌意。

他的言辞并不激烈,甚至可以说是轻描淡写。批评点主要集中在粟裕没有充分遵循集体决策流程和没有顾及党内协调,而不是对粟裕的整体能力进行否定

作为老战友,陈毅无法用严厉的语言去指责粟裕,他的每一句话,都充满着对粟裕的理解与同情。陈毅的态度表明:他并没有完全放弃对粟裕的支持,反而是在一个复杂的政治环境中,尽力维持着既定的立场,尽可能减轻粟裕受到的冲击。

粟裕知道,陈毅的发言并非单纯的指责,而是在内外压力下所作出的妥协。能够在这样的场合做出适当的调整和妥协,已是陈毅为他做的最大努力。

叶剑英的支持与粟裕的最终命运作为粟裕的老战友和军中举足轻重的元帅,叶剑英在这次事件中成为了为粟裕发声的唯一一位元帅。

当时的形势复杂,批评粟裕的声音几乎压倒一切,尤其是会议中对他工作失误的指责,显得无比严厉。叶剑英作为政治局常委之一,深知如果一味随波逐流,继续加入这场批评风潮,粟裕的处境可能会变得更加困难。

在会议中,叶剑英提出:尽管粟裕有些“骄傲”,但这并不构成原则性问题。他强调粟裕的军事能力是无可挑剔的,问题仅是在于一些细节和个人情感的处理。他的发言既避免了与批评方的直接冲突,又巧妙地为粟裕争取了立场,避免了局势的进一步恶化。

他的发言在表面上看似在批评粟裕的骄傲,但实际上是通过细腻的表述来保护了粟裕的核心利益,避免了更加严厉的政治后果。

除了叶剑英,粟裕的几位老部下也在会议中表达了对他的支持。叶飞、王必成和陶勇是粟裕在华东野战军时期的得力干将,他们在战场上并肩作战,建立了深厚的信任和情谊。

这三位将领,强调粟裕在军事指挥中的卓越贡献,反对将其错误上升到政治高度。。尽管他们的声音未能改变会议的整体基调,但他们的行为在军内引起了广泛共鸣。

会议之后,叶剑英不仅主动为粟裕争取了新的职位,更通过自己的影响力,将粟裕从一个尴尬的政治处境中引导到相对安全的工作岗位——军事科学院。

作为军事科学院院长,叶剑英提出让粟裕担任副院长,这不仅是对粟裕的一种保护,也显示了叶剑英对他军事才能的高度认可。

军事科学院这一安排,表面上是一个看似平淡的职务调动,然而在那个特殊的时期,这却是叶剑英为粟裕赢得的一次难得的喘息机会。在这里,粟裕不仅可以继续发挥自己的专业知识,还能在叶剑英的支持下,保持一定的政治影响力。

尽管粟裕退居二线,失去了总参谋长的职务,但叶剑英的这番安排为他留住了继续在军队中发挥作用的机会。

1978年,中央启动了大规模的平反工作,粟裕的案件也被列入其中。经过详细调查,党中央正式为粟裕平反,恢复了他的名誉,并充分肯定了他在中国革命和建设中的历史贡献。