北京中南海的大门口迎来了一位衣着朴素的老人。他犹豫再三,最终还是迈步向前,对守门的卫兵说道:“我是来见毛主席的。”

起初,卫兵以为他是普通百姓,但当老人掏出一封亲笔信时,所有人都惊呆了......

新军帐下的草根盟约

新军帐下的草根盟约武昌起义的炮声震撼了整个中华大地,各省纷纷响应“独立”,湖南也在这场变局中宣布脱离清政府统治,组建新的革命军。城郊的征兵处热闹非凡,年轻人们排成长队,眼神中充满了憧憬与焦灼,他们希望投身军旅,成为这场历史变革的亲历者。

18岁的毛润之站在人群中,身材高挑,目光坚定。他是主动寻求改变的,家乡的贫苦农民一直生活在水深火热之中,他曾看见乡亲们在苛捐杂税下苦苦挣扎,也见过被地主逼债跳河的佃农……

他迫切地想要找到一条救国救民的道路,而参军,就是他此刻唯一能想到的办法。

征兵官的话如同一盆冷水浇在他的头上:“所有新军报名参军者,需有两名担保人。”

毛润之愣在原地,他本是瞒着家人偷偷跑来报名的,身边没有熟人,更谈不上什么担保人。他试图与征兵官理论,希望破例让他参军,但对方只是摇头,眼神中透着一丝无奈和习以为常:“规矩就是规矩,破例是不可能的。”

正当他愁眉不展时,身旁传来一个爽朗的声音:“小兄弟,怎么回事?”

毛润之抬起头,看到对方一脸憨厚的笑容,心里一动,便将自己的情况简单说了一遍。那青年听完,爽朗一笑,拍了拍毛润之的肩膀,说道:“这事好办!我可以给你作保。”

征兵官抬头看了一眼,说道:“一个担保人不够,得要两个。”

那青年皱了皱眉,随即摆摆手道:“你等着,我再去找个人!”

没过多久,他就带着另一名士兵走了回来。那人年纪稍长,看起来三十岁上下,皮肤因长期在阳光下曝晒而呈现出古铜色,眉宇间带着几分刚毅。他听完情况后,点点头,道:“算我一个。”

在二人的担保下,毛润之这才参军成功。这二人正是朱其升与彭友胜,他们是那个年代,普通的不能再普通的贫苦人。

彭友胜出生在一个贫农家庭,他的父亲是当地的农民,但由于土地贫瘠,彭友胜一家日常生活捉襟见肘,他想要改变着一切,革命是他唯一的选择。

朱其升的父亲是一个铁匠,家境贫寒。铁匠的生活艰辛、繁重,年复一年的劳动没有改变家庭的经济状况。

在那个动荡的时代,军队成为了很多青年人的一个选择。对于朱其升来说,参军意味着脱离贫困的机会,而对彭友胜而言,参军不仅是生计的保障,更是投身革命的途径。

三人相识后,决定结拜成异姓兄弟。毛泽东提议:“我们不做《三国》式的君臣兄弟,要做《水浒》里替天行道的好汉!”

乱世分离,各奔前程1912年,彭友胜得到消息,军队要解散了。南京政府下达了一项新政策——各省的独立军队将被整编,许多地方部队面临裁撤。

朱其升叹了口气,闷声说道:“当兵也就这回事,朝令夕改,兵还是那些兵,换个主人罢了。”

他是个随遇而安的人,原本就没太多志向,参军,只是为了能吃口饱饭,如今部队要裁撤,他想得最多的,便是如何回乡继续过日子。他本是个铁匠学徒,从军这段时间虽然学了点本事,但他仍旧觉得,铁匠铺才是自己最终的归宿。

彭友胜则不同,他已经在军队里待了几年,早已习惯了军旅生活。若让他回到乡下种地,他打心底里不愿意。如今,军队即将解散,若不趁早做打算,只怕自己又要回到那个食不果腹的日子。

“听说南边的广东正在招兵,那边待遇不错,比咱们这里强。”他抬头看向毛润之,“润之,你打算怎么办?”

毛润之沉思了一会儿,眼神坚定地说道:“我要回家。”

朱其升和彭友胜都愣了一下。

朱其升惊讶地看着他,“你不是一直想当兵救国吗?怎么这时候要回去了?”

毛润之微微一笑,眼中闪烁着别样的光彩:“救国的路不止一条。当兵可以救国,读书也可以救国。我想去读书,去寻找真正能改变这个国家的方法。”

他的语气平静,却透着一股难以忽视的坚定。朱其升看着他的神情,突然有些明白了,这个年纪最小的三弟,从来不是为了吃口饭才参军的,他心里装着比他们更远大的目标。

三天后,长沙城外的一条官道上,三兄弟站在路口,身后是即将解散的军营,前方则是他们截然不同的命运。

朱其升背着行囊,身形依旧健硕,他抬手拍了拍毛润之的肩膀,笑道:“润之,你可真是个怪人,放着当兵的好路子不走,偏要去读书。不过,我祝你成功。”

毛润之握住他的手,郑重地点头:“二哥,你回去以后,要好好过日子。”

朱其升哈哈一笑:“放心吧,我这人命硬,饿不死。”

彭友胜站在一旁,眼神有些复杂。他最终还是选择了南下广东,去寻找新的军旅生涯。他望着毛润之,犹豫了一下,最终说道:“润之,我们这一别,也许很难再见。但无论如何,你要保重。”

毛润之郑重地点点头:“大哥,你也要保重。”

不同人生的际遇

不同人生的际遇自从回到家乡后,毛润之的内心始终未曾平静过。他沉浸在书籍中,努力汲取知识,希望找到一条真正能够改变国家、拯救百姓的道路。

他考入湖南第一师范,在徐特立先生的教诲下,接触到了马克思主义思想,这让他的信念更加坚定,他意识到,唯有彻底推翻旧社会,才能让劳苦大众翻身做主。

在妙高峰下的自习室里,他创造了“三不”读书法:不带椅子(站着防瞌睡)、不穿棉衣(寒冷促清醒)、不蘸墨水(舌舔笔尖省时间)。

某夜偷读《共产党宣言》手抄本时,油灯烧焦额发也浑然不觉。校长孔昭绶发现后叹道:“毛生读书,如饿虎扑食。”

当他奔波于革命事业时,朱其升和彭友胜的人生却截然不同。

朱其升回到乡下,重操旧业,日复一日地挥舞着铁锤,打制农具、铁锅,靠着这门手艺,勉强维持生计。他的生活并不富裕,但至少安稳。

彭友胜南下广东,加入了另一支军队。他并不关心政治,只想在军中寻求一条生存之道。他所在的部队不断易主,今天效忠这个政权,明天又被迫换个主子。他渐渐失去了对未来的方向.

他的信仰不再坚定,唯一能做的,就是努力活下去,不让自己被战火吞噬。

直到成为国民党的兵,准备和共产党开战时,他的心才动摇起来。彼时的毛润之已经是毛主席,是共产党的最高领导人之一。彭友胜最终做出了一个决定——他不能与共产党为敌,不能把枪口对准曾经的兄弟。

在战斗打响前夜,他悄然离开部队,换上便服,踏上了回乡的路。他决定回乡下,做一个普通的农民,哪怕贫苦,也不愿再被战争裹挟。

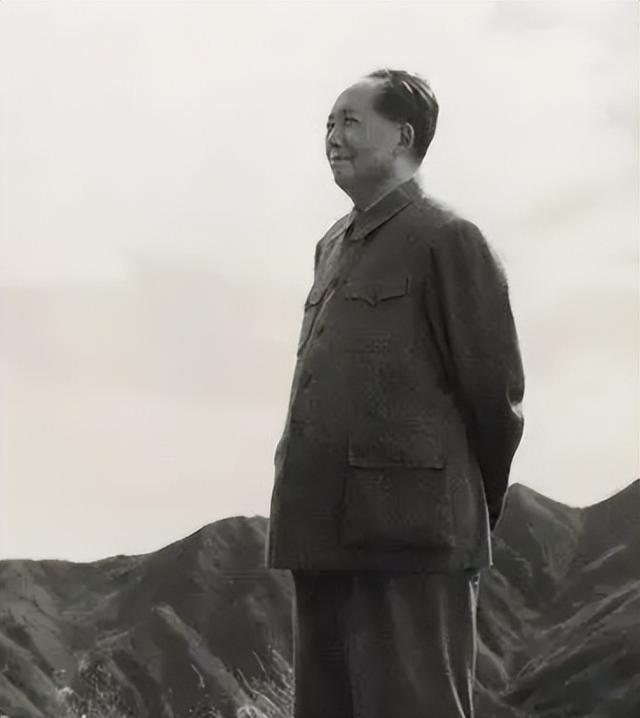

久别重逢,兄弟情深1951年,湖北大冶铁山村的朱其升在煤油灯下颤抖着展开《人民日报》,头版毛泽东在天安门城楼的照片让他老泪纵横。

他想起那个当年意气风发的少年,想起那个在兵营里满怀热忱地谈论“救国救民”的弟弟,想起那个和自己喝着粗茶、吃着糙米饭、在篝火旁谈笑的兄弟。那一刻,他的眼眶湿润了。

那个曾经一起吃糠咽菜的兄弟,如今,竟真的改变了国家的命运,成为了亿万百姓的领袖,他真的做到了。

他让村里识字的人帮他写了一封信,寄往北京,想要和三弟叙叙旧。

不久后,他便收到了毛主席的亲笔回信。识字的乡亲读出那句最重要的话:“二哥,快来北京一聚。”

他揣着这封信,带上自己打的一口好铁锅和几样家乡的土特产,千里迢迢地踏上了前往北京的火车。

当他站在中南海门口,鼓起勇气上前,向卫兵说明来意时,对方起初并不相信。他们每天都会遇到无数想要见毛主席的人,可当他们看到老人手中的信件时,脸上的神情瞬间变了:“请您稍等,我们去通报主席。”

不一会儿,一名工作人员快步走来,脸上带着亲切的笑意:“朱老先生,主席已经在等您了。”

当毛泽东迎上来时,朱其升扑通跪地:“给主席磕头...”话音未落就被毛泽东拦腰抱起:“朱二哥!这里没有主席,只有你三弟!”

他们的手紧紧相握,像是要把这些年的分别时光一同抓住。朱其升的嘴唇颤抖着,半晌才说出一句:“主席,你真是出息了……”

毛主席哈哈一笑,拉着他往屋里走:“二哥,你还是叫我润之吧!在我心里,你还是当年的二哥。”

两人坐在沙发上,久久注视着彼此。四十年的时光过去了,他们都已不再是当年的青年,可那份兄弟情谊,仍然未变。

那天,两人坐在屋里,回忆起当年在军营中的点点滴滴,聊起当年的艰难岁月,聊起曾经的誓言与梦想。朱其升听着毛主席讲述这些年的风雨历程,心中满是感慨。

朱其升知道,毛主席事务繁忙,不能占用他太多时间,便起身告辞。毛主席亲自送他到门口,从衣袋里掏出300元,递到他手中:“二哥,这些钱你拿着,回去后改善一下生活。”

朱其升连忙摆手:“润之,不行的”

毛主席笑着将钱硬塞到他手里:“大哥,你跟我就别客气了。这是我的一点心意,友胜大哥在家务农,家庭情况也不好,我也帮了他一把。”

朱其升看着眼前这位曾经的三弟,如今的国家主席,心中满是骄傲与欣慰。他深深地鞠了一躬,转身离开了中南海。

毛主席站在门口,目送着他远去,目光中透着温暖与不舍。