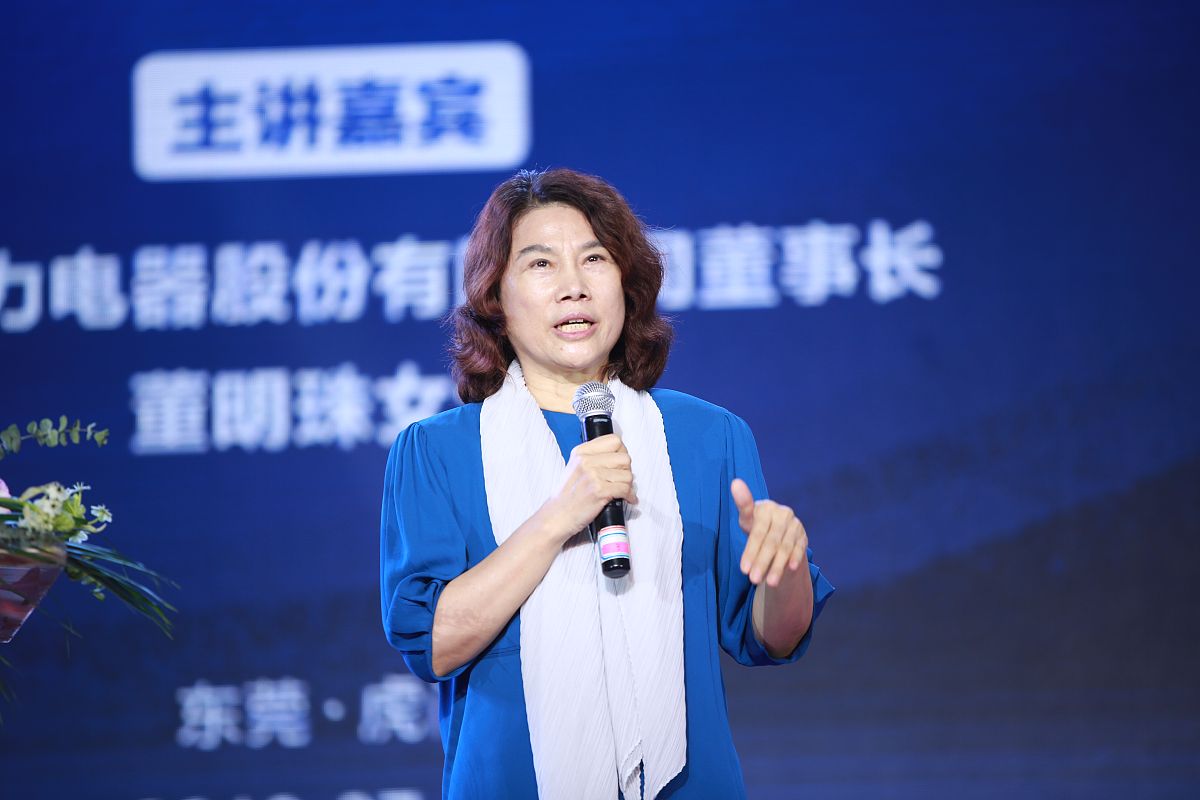

4月25日,资深媒体人胡锡进再度发文,要求格力电器董事长董明珠就“绝不用海归派”及“海归有间谍”的争议言论公开道歉。这场始于格力股东大会的言论风波,已演变为关于人才政策、企业伦理与公众人物表达边界的全民辩论。

董明珠在回应管理层年轻化问题时,直言格力“不用海归派”,并称“海归里有间谍,无法辨别”。胡锡进指出,企业确有用人自主权,但将特定群体与“间谍”风险强行关联,已超出内部管理范畴,构成对海归群体的公开歧视。尤其在国家大力推进“聚天下英才”的背景下,此类言论与开放政策形成尖锐对立。

法律与政策的双重背离 劳动法明确禁止就业歧视,而董明珠在股东大会——这一具有公共属性的场合——宣扬排斥海归的立场,可能引发企业效仿,形成系统性歧视。华为、大疆等企业成功证明,通过合规审查与竞业协议完全可平衡安全与开放。

企业责任与公共形象的失衡 格力作为民族品牌标杆,其言论具有广泛社会影响力。胡锡进强调,董明珠将个人IP与格力深度绑定,更需谨言慎行。“安全焦虑”不能成为“懒政”借口,否则“若本土人才泄密,是否要全面停招?”

国际化竞争中的自我设限

格力新能源技术的核心团队不乏海归精英,其研发投入已落后于美的、华为。闭门造车式的用人策略,恐使格力在全球人才争夺战中落于下风。特斯拉上海工厂的案例表明,开放与合作才是技术突破的关键。

部分网友力挺董明珠,认为“技术保护优先”,且国内毕业生就业压力更需关注。但更多声音指出,将海归与本土人才对立是伪命题——关键在于能力而非出身。央视等权威媒体暂未发声,但7家地方媒体已集体批评董明珠言论“短视且危险”。

道歉与否的深层博弈胡锡进呼吁的道歉,并非否定格力成就,而是纠偏言论引发的社会撕裂。拟定的道歉信模板中,强调对海归贡献的认可与表达反思,被反对者视为“妥协内耗”。但胡锡进反驳:“真正的强者从不怕承认失误,道歉恰是自信的体现。”

这场风波暴露出传统制造业领袖与全球化人才观的碰撞。当“自力更生”的情怀遭遇“开放创新”的现实,中国企业或许需要重新审视:安全与进步,从来不是非此即彼的选择题。

胡悠悠急了,它急了!