在科学发展的长河里,有无数叱咤风云、引领时代的英雄人物,但也有一些“奇特”的人们,他们的思想远远超出了他们所在的时代。他们甘冒被人不理解的风险,以其独特的方式探索,并坚持真理。巴巴拉·麦克林托克就是这样一个具有非凡思想的奇特人物。这个终生研究玉米染色体的“玉米老太太”是科学史上最富有传奇色彩的人物之一。1983 年,她81岁时,因为自己四五十年前发现的基因“跳跃”现象,获得了诺贝尔奖。

天生坚忍和怪异的人

天生坚忍和怪异的人麦克林托克于 1902 年生于美国康涅狄格州,她在童年时代便显示出惊人的自主、果断,以及专心致志等能力。她善于独处的能力甚至始于摇篮,母亲常常在地板上摆一个枕头,给她一件玩具,就随她去了,但她从来不哭,不吵着要东西。麦克林托克后来一直保持着幼时的那种专心于事物的能力,其程度是异乎寻常的。后来,她开始做玉米研究的时候,对玉米有“非常强烈的感情”,她一进实验室就是 16 个小时,与玉米简直到了“亲密无间”的程度,甚至在休息时耳边也总是缭绕着玉米的呼唤、小草的尖叫。她甚至说:“如果你真正想懂得肿瘤,你就得成为一个肿瘤。”

麦克林托克一直是女子中的“怪人”。平常考试,我们会首先把名字填好,然后再开始答题。但是麦克林托克在大学三年级时的一次考试中,她把那些试题很快答完,直到最后,轮到写名字了——她记不起来自己的名字了!她不知道怎样才好,又不能问别人自己的名字是什么,就在那里呆坐着。直到 20 分钟以后,她才想起自己的名字。诸如此类“古怪”的故事,在麦克林托克大学期间还有很多。她甚至坦言:自己从来没有那种依恋于任何人的强烈需要。因此她终身未婚,从童年到成人从来没有追求过对妇女来说哪怕是最一般的目标。巴巴拉·麦克林托克的大部分生活就是独处,物质上、感情上和智力上的独处。

人生的第一次辉煌

人生的第一次辉煌1921 年对麦克林托克的一生有相当重要的影响。那年她 19 岁,是康乃尔大学农学院三年级学生,选修了著名玉米遗传学家埃默森主讲的遗传学课程,这是她首次接触到了遗传的科学,当时这门学科才刚开始研究不久。虽然人们已经在一段时间之前知道了孟德尔的著作,但一直到 1905 年,都还没有发明出“遗传学”这个词;而“基因”的这个词汇,则一直持续到1909年都还未被人们所认同。不过,这门当时诞生不久的新科学对麦克林托克有很强的吸引力,她将此选择为自己毕生的奋斗阵地。

很快,麦克林托克对玉米染色体畸变的研究就已达到了世界公认的水平,成为那一时期的杰出代表,这在当时是妇女很难获得的地位。世界各国出版的遗传学书籍,在染色体畸变的章节中,无一不提到麦克林托克关于玉米染色体的研究,无一不引用她提供的玉米染色体畸变的图示。1939 年,麦克林托克当选为美国遗传学会主席,1944 年当选为美国科学院院士,1945 年当选为美国遗传学会首席。然而,麦克林托克没有把自己摆在“功成名就”的位置上,而是开始了新的更艰巨的攀登。

标新立异不公的对待

标新立异不公的对待当麦克林托克日复一日,年复一年地在田间认真观察玉米籽粒和叶子颜色出现的每一点变化;然后,把采到的材料带回去,仔仔细细地观察着玉米染色体时刻发生的情况。染色体的断裂和重组,是麦克林托克借以从细胞中获得遗传变化信息的唯一线索。1932 年,麦克林托克在某些玉米籽粒中发现玉米色素呈现出一些稀奇古怪的模式,有时籽粒上还出现一些斑斑点点,似乎是玉米籽粒颜色的遗传很不稳定。对于缺乏想象力的科学家来说,这些颜色变化可能被当作是随机发生的自然变异。但是,麦克林托克没有这样看,她的风格就是标新立异,她曾说过,“如果有什么事情出了格,那必定有个原因,你就得查明这是怎么回事。”

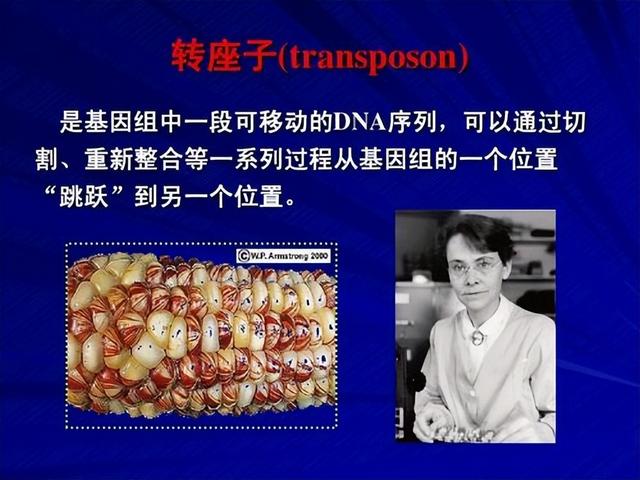

通过数年的摸索,1938年,麦克林托克提出“转座因子”理论:遗传基因可以转移。她把这种能自发转移 的遗传基因称为“转座因子”,也叫做“跳跃基因”。这是一种崭新的理论,它与经典遗传学的观念截然不同。经典遗传学认为:基因在染色体上是固定不变的,它们有一定的位置、距离和顺序,基因与基因之间的距离非常稳定,常规的交换和重组只发生在等位基因之间,并且不会打乱这种距离。但是麦克林托克提出的概念是对这一传统观念的严重挑战。它表明染色体上的基因组成不是一个静止的体系,而是处于动态的过程之中,转座因子可插入不同染色体中。而且,转座因子的跳跃不是一个孤立的事件,而是对生物体内外环境作出反应的结果,这表明生物体的遗传体系具有主动的行为能力。

转座因子的发现使人们对生物的奥秘取得了深入的理解,它不仅解决了整个有机体如何从单个细胞发育起来的问题,而且解决了如何产生所有新种的问题,甚至解决了为什么有些细胞会疯长的问题。麦克林托克兴致勃勃地在很多会议上介绍自己的发现和理论,但听众的反应十分冷淡,在当时,几乎没有人愿意相信,基因组成是一个动态的过程。甚至有人称她是“怪人,百分之百的疯子”,国际科学界对此也一直加以否定或忽视。麦克林托克开始懊丧地感到,没有人能理解她的主张。先行者往往是孤独的,由于转座因子理论和经典遗传学的传统理论如此大相径庭,当然也就不能立即被人们认识和接受了。

道是无情却有情

道是无情却有情10 多年过去了,1950 年,麦克林托克再次发表论文提出自己的理论,结果,再次遭到了科学界的冷落。尽管如此,麦克林托克仍孜孜不倦地继续研究。她坚定不移地认为:“倘若你认为自己迈出的步伐是正确的,并且已经掌握了专门的知识,那么,任何人都阻挠不了你,不必去理会人们的非难和评头评足。”20 世纪 60 年代中期,人们在细菌中发现了遗传物质的转移现象,但人们仍不愿接受麦氏的理论。60 年代后期,当人们终于在细菌中发现了转座因子时,才对麦克林托克所进行的研究开始有了兴趣。从 20 世纪 70 年代开始,分子遗传学家找到了愈来愈多的转座因子,此时,麦氏的理论又得到了进一步的验证,更加深入人心。

1980 年,生物学家们召开专题讨论会,集中讨论了可移动的遗传因子问题,人们纷纷提到她的名字。她一边聆听着大家的报告,一边情不自禁地为历经 30 年才姗姗来迟的认可而流泪。她说:“根据长期观察的结果,我无法否认移动基因的存在,所以才提出移动基因的概念,但得不到承认,我只好把这件事当作很久以前的一个幻想埋在心里。现在,大家都认为的确存在着转座因子。看来人还是长寿好。”麦克林托克在 20 世纪 30 年代作出的发现、50年代初提出的理论,到 60 年代末被重新提起,70年代初终于被“无情”的科学界普遍接受,并获得了各种奖项,包括诺贝尔奖。她走在时代前面 40 年,同时也为此在冷遇中奋斗了40年!

青年时代的巴巴拉,在没有任何技术支持的情况下,依靠自己无限的活力、对科学彻底的奉献精神,用她的创造力和独创性,用她的敏捷和绝顶聪明,对玉米进行全方位的研究,取得了一系列在细胞遗传学研究史上的重大发现:玉米中的染色体易位.倒位、缺失、环形染色体、核仁组织者等等。她坚守着自己美丽的世界,自信而含蓄。分子生物学如潮水般涌来,经典遗传学面临危机,许多雄心勃勃的生物学家改弦易张,投向相对简单的大肠杆菌和噬菌体研究。巴巴拉·麦克林托克却独钟玉米,独钟经典遗传学,终其- -生,矢志不渝。

她六年含辛茹苦,得出了“转座”的理论。然而,这超越同时代人的思维,超越同时代人的成果,却受到了无情的蔑视与抵制,几乎所有的人都怀疑她的理论,甚至怀疑她,说她只是“冷泉港闲置了多年的一-只旧手提包" ,“她真的疯了!性别的歧视给她带来了种种压力,面对自以为是和愚拙无知的诽谤,她失望过、沮丧过、生活拮据.过。然而,什么都不曾影响她所钟情的玉米遗传学研究工作,她从不怀疑自己的发现,她坚信。工作的成果报答了她的倾心付出,给她带来了平和与宁静。坦诚直率的巴巴拉经常直言不讳,这也许让她那略微愚钝的同事们承受不起。她不想出人头地,不想引人注目,只想拥有时间,拥有一块属于自己的工作之地,属于自己的单纯和美丽。