16世纪末,日本关白丰臣秀吉侵略朝鲜,发动了壬辰战争(日本亦称之为文禄·庆长之役),战争初期,朝鲜连失国土,一溃千里,面临着亡国灭种的危机,在此情况下,明朝神宗皇帝为了救藩属,同时也为了稳固边疆,决定抗倭援朝派军进入朝鲜,并迅速扭转了战局。壬辰战争是“万历三大征”之一,其中的平壤之战更是李如松入朝作战的首场大捷。

此战攻城一方的明军损失不足千人,却重创日军,击毙上万人,创造了中国攻城史上极其罕见的战绩。那明军何以能如此轻松的击败日军,夺回平壤呢?今天小编就来跟大家一起分析一下。

一、沈惟敬和谈为东征赢得了天时之利

一、沈惟敬和谈为东征赢得了天时之利“上兵伐谋,其下伐交”在之前的文章里小编专门讨论了沈惟敬对明军东征的贡献,有兴趣的朋友可以翻一下主页《军事》合辑的第二篇文章。

在日军兵威正盛,沈惟敬能只身犯险,与日方进行了两次和谈,已经表现出了相当不凡的胆识和魄力。而他通过和谈为明军赢得了几个月的停战时间,不只让明军更好的完成了备战,还把战争拖到了寒冬,让大明在天时上占到了优势。

对此,在他与日军约定的第一次停战协议(50天)到期后,准备再次前往平壤与日军议和时,就和朝鲜国王李昖说了这么一段话。

俺初以五十日为限者,非为倭也。只以道路泥泞,难于进兵,故欲待水田尽涸,秋谷毕收,然后方始举事故也。今姑许和,使贼尽还贵国男女玉帛及二王子,然后徐待大兵之至,一举荡平矣。

虽然在抗倭战争期间,沈惟敬在与朝鲜国王李昖交谈时,常说虚话,大话,但这段对话确实符合明军的方针战略。对话中提到的天气、道路问题确实存在,明军也的确在等待冬天到来。

而且朝鲜国王李昖在之后的对话中也赞同了沈惟敬的观点,表示“南方之贼,未能耐寒,勇气已挫,失今不可待”,日本温度较高,并不适应朝鲜寒冷的天气。而明军以辽东铁骑和蓟保步兵为主,均来自中国北方,非常适应冬季作战。明朝军队中虽然有一部分南兵(戚家军),但征召他们主要为提供对倭作战经验,实际数量不多,所以影响不大。

此外沈惟敬连续两次出使,还探明了平壤日军兵力,并很好的麻痹了日军将领,让日军误以为明朝有和谈的打算。所以在李如松率军逼近平壤时才没有及时反应,甚至差点夹道欢迎李如松大军!不过,明军能够取得这样的大胜,只靠沈惟敬的小聪明显然不够。

二、充分的备战

二、充分的备战东征计划确定后,万历皇帝吸取祖承训兵败的教训(壬辰战争爆发后,辽东副总兵祖承训在不知日军虚实的情况下,听信谣言,率领三千轻骑攻打平壤,最终全军覆没),对战争进行了充足的准备。

除了派出沈惟敬打探虚实,还为东征做了充足的准备。在调兵遣将方面,入朝作战的部队可谓是明军精锐。明史记载,神宗皇帝

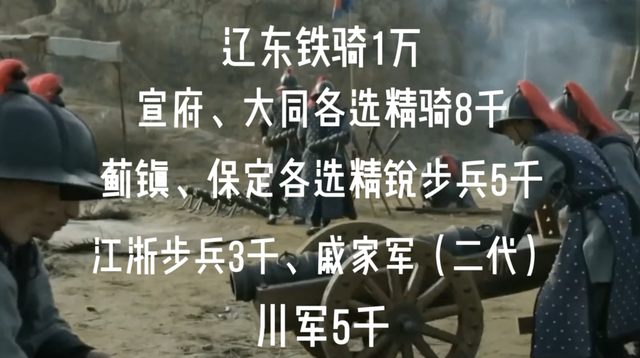

命参将义乌吴惟忠率南兵三千人期五日往辽东。又辽东兵万人赴义州同朝鲜协御。蓟镇、保定各五千人,宣府、大同各八千人,部族半之并东征,听经略调遣。又调四川刘綎兵。

其中主力辽东兵是李家嫡系,追随李成梁、李如松父子征战多年。是明朝最精锐的骑兵,火器配备率极高,做为世界上出现较早的枪炮部队,在此战及后来的战争中都发挥了很大作用。而宣大蓟保等地步兵,更是长期拱卫京城,是明朝步兵里的王牌。

至于三千名南兵就更不必说了,南兵也就是戚家军,有着丰富的对倭作战经验,有倭寇克星之称,其战力强悍,军纪严明,虽然在东征大军中占比不大,但在两次援朝作战中,均发挥了尖刀的作用!

而在选将用人方面,神宗令名臣宋应昌经略援朝方针,派出了刚刚平定宁夏哱拜之乱的李如松担任大将,希望他能携西征之威,在朝鲜战场上荡平倭奴。

此外明神宗还非常重视东征明军的装备问题,特别指示大理寺拨款新造,“许经略宋应昌便宜行事,本部主事袁黄、刘黄裳从行赞画。发太仆寺金二十万制械炮”,可以说准备非常充分。

而根据宋应昌在《报石司马书》中的记载,明军带去朝鲜的武器有:

大将军(炮)八十位,滚车十辆,见留四十位,续发;

虏炮,二百一十门,滚车十辆;

小信炮,一千一百九十六个;

快枪,五百杆;

三眼铳,一百杆;

虎蹲炮,二十位;

一字小炮,五百三十二个;

百子铳,一百六十八架。

相比之下,日军的火器只有他们自认为先进的鸟铳,甚至很多日本士兵都没见过大炮。在开战之前,对明军的武器装备缺乏基本认识,更无心理准备。开战后明军“以大炮火箭攻之,炮声震地数十里,山岳皆动,火箭布空”,给日军造成了极大震慑,导致他们在开战后,乱作一团,无法战斗,是其大败的重要原因。

三、将帅多谋,三军用命东征战争中,以李如松为代表的明军将领善于用谋、身先士卒,各路士兵则无惧牺牲、奋勇杀敌,这是平壤战役取得大捷的最主要原因。

纵观整个战役,战前李如松,先利用沈惟敬和谈麻痹敌人,让小西行长在使节被杀后(明军迫近平壤时,李如松打算以和谈为诱饵,诱捕日军首领小西行长,但因游击将军李宁不明真相,擅杀了使者,造成计划失败),依然以为是双方误会,甚至专门派人解释。

在攻城过程中,李如松表面强攻西门北门,暗中命令祖承训带领部分明军伪装成朝鲜军队并以朝军带路,攻击南门。

南门地形开阔,城防坚固,是平壤城最难进攻的方向,所以这里只驻守了5000投降日本的朝鲜军队,在祖承训带领的辽东铁骑和戚家军面前,不堪一击。然而西北两方的攻势,和明军的伪装让日军第一时间没有意识到相对容易守卫的南门已经危在旦夕,待反应过来前往增援,明军已经迅速打下了平壤南面的含毬门,攻进了城中。

而平壤西门是日军防御重点,也是平壤之战的主战场。由日军首领小西行长亲自坐镇,明军在这里的攻势也确实一度受挫。在此情况下,李如松果断动用大将军炮(即由葡萄牙火炮改装而成的一种重型佛朗基炮,威力巨大,是明军的炮兵主力)将平壤西城的七星门及大小西门轰开,直接改变了战局。

而在破城之后,部分日军退入风雨楼、牡丹峰和练光亭三个制高点,妄图继续阻击明军。见此情景,李如松巧用火攻,熏杀了固守在“三窟”中的日军。

最后,当小西行长仍占据七星门高点,准备做“困兽之斗”时,李如松围敌必阙,故意放出一条生路,让小西行长逃走,然后从中设伏,又一次击杀日军无数,将其彻底赶出了平壤。

此外作战过程中,各军将领身先士卒,起到了恨好的表率作用。比如,神机营副总兵骆尚志率戚家军攻打含毯门时,被日军掷下的巨石击中腹部,依然奋勇先登。最终率领数名浙军率先登城。

南军统帅吴惟忠,胸部中弹后,依然不离前线,奋呼督战。主帅李如松战马被毙、摔马流血的情况下依然换马再战,巡视三军。

此外,副将杨元受伤,李如柏头部中枪,但都没有撤出战场,反而奋勇杀敌,率军攻破了西门。“将有必死之心,士无贪生之念”,明军将领的种种表现,无疑是对士兵的最大激励,自然各个以一敌百。如此一支虎狼之师杀向平壤,攻克平壤,取得大捷,就成了理所当然之事。

四、日军内部不和

人们常说正义必将战胜邪恶不是没有其中的道理。从战争性质上看,丰臣秀吉入侵朝鲜,师出无名,属于不义之战,所谓“关白残暴,上劫制其主,下虐使其众,天欲亡之,实假手于我”。

一场有悖正义的侵略战争,在当时很难得到日本国内诸侯的一致支持。丰臣秀吉还没有完全征服日本,日军内部分裂严重,入朝将领之间矛盾重重,互相掣肘。

在日军内部,先不用说小西行长与加藤清正等主要诸侯之间的矛盾,就算是平壤城内,小西行长、宗义智与松浦镇信等将领间也存在着种种隔阂,甚至会出现政令不一,各自为战的情况。

其实李如松决定兵围平壤时,是存在一些反对声音的,因为此举确实有一定风险。平壤城高堑深,周围又有多股日军策应,一旦久攻不下,明军处境将十分危险。可等到李如松攻打平壤。

附近的大友义统对小西行长见死不救,黑田长政以兵少为由按兵不动,王京中的日军也在隔岸观火,导致平壤成了一座实际意义上的孤城,岂有不败之理。

好了,对平壤之战的分析就先到这里,大家有什么观点欢迎与小编交流,期待大家的点赞关注,有什么想看的内容也欢迎留言告诉小编。

明朝后期是由封建社会转型资产社会,资产阶级代表东林党是最大的势力,保皇派魏忠贤也仅能维持皇权的苟延残喘,崇祯没了魏忠贤的帮助,那就是完全的被社会抛弃。崇祯的罪过是跟虚君的时代潮流对抗,输光了还宁死不南迁,给社会带来更大的动荡。如果能南迁到资产阶级大本营,皇权虽正式落幕,但明朝也就正式完成资本社会的进阶。