孟云飞/文

李白,唐代伟大的浪漫主义诗人,在中国文学史上占据着举足轻重的地位。他的诗歌以豪迈飘逸、想象瑰奇著称,其书法作品却相对较少被关注。《上阳台帖》作为李白目前传世的唯一书迹,具有独特的艺术价值,备受书法界和学术界的瞩目。

《上阳台帖》是李白于天宝三年(744年)创作的纸本墨迹草书书法作品,现收藏于北京故宫博物院。

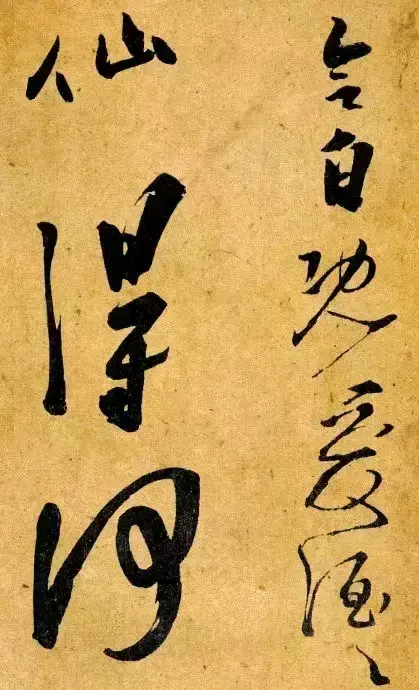

书法风格与艺术特点《上阳台帖》的书法风格展现出李白豪迈奔放的个性。其用笔雄浑而自然,线条的起承转合中蕴含着强大的力量感。从点画上看,起笔多露锋,行笔迅疾流畅,如“山高水长,物象千万”等字句中的笔画,锋芒毕露却又不失控制,给人以一气呵成之感。这种用笔方式与李白豪饮高歌、潇洒不羁的生活态度相契合,仿佛他将内心的豪情壮志通过笔墨倾泻于纸上。

在结体方面,《上阳台帖》呈现出欹正相生、错落有致的特点。字的形态不拘一格,或扁或长,或大或小,随字势而变化。例如“阳”字,左边的“阝”部分窄而长,右边的“日”字宽而扁,整个字向右倾斜,却在险峻中求平衡。这种结构的处理使得每个字都充满了动感,打破了常规的平稳结构,展现出一种独特的美感,仿佛字字都在律动,充满了生命的活力。

章法布局上,《上阳台帖》采用纵有行、横无列的形式,字与字之间疏密得当,行气贯通。从整体上看,行距较为宽绰,使得通篇在视觉上显得舒朗开阔。字与字之间通过笔势的连贯呼应,形成了一种内在的节奏和韵律。如“侧峰横岭,回溪曲洲”等连续的字句,笔势相牵,连贯流畅,似行云流水般自然,给人以一望无际、空旷悠远的意境之美,这与李白诗歌中描绘的壮丽山河、广阔天地的意境相互映衬,使书法作品与诗歌意象完美融合,营造出一种超凡脱俗、意境高远的艺术氛围。

笔法传承与创新

笔法传承与创新从笔法传承的角度来看,《上阳台帖》体现了唐代书法的某些共性特征。唐代书法在楷书、行书、草书等方面都取得了辉煌成就,有着严谨的法度和规范。李白的《上阳台帖》在一定程度上遵循了前人的笔法传统,如其行笔的起收、转折等技巧可以看出受到前代书法家如王羲之等人的影响,体现了对传统书法技艺的继承。

然而,李白在继承传统的基础上又进行了大胆的创新。他的书法不拘泥于传统法度的束缚,更加注重情感的表达和个性的张扬。相比一些严格遵循书法规范的作品,《上阳台帖》显得更加自由奔放。例如在一些笔画的处理上,李白常常打破常规,以一种更为随性、自然的方式书写,这种创新使得他的书法作品具有独特的魅力,区别于当时一般的书法家风格,展现出其作为浪漫主义诗人所独有的艺术创造力,为唐代书法的发展注入了新的活力和元素。

与同时期书法作品比较

与同时期书法作品比较将《上阳台帖》与其他同时期书法家的作品进行比较,可以更清晰地认识其书法水平在唐代书坛的地位。

与颜真卿的书法相比,颜真卿的楷书雄浑刚健、大气磅礴,其行书、草书也具有端庄醇厚、气势磅礴的特点。《祭侄文稿》是颜真卿行书的代表作之一,其用笔遒劲有力,结体开张,章法疏密有致,充满了悲壮激昂的情感。而《上阳台帖》则更偏向于潇洒自如、灵动飘逸的风格,与颜真卿的沉稳大气有所不同。在用笔的力度上,《上阳台帖》相对没有颜真卿作品中那种厚重、坚实的感觉,而是更注重笔势的流畅和轻盈。

与张旭的草书相比,张旭以狂草著称,其草书作品如《肚痛帖》等,笔势连绵回绕,线条奔腾起伏,纵横捭阖,气势恢宏,给人以强烈的视觉冲击力和震撼力,展现出一种癫狂、豪放的书法风格。《上阳台帖》在草书的狂放程度上不如张旭的作品,但其在行书与草书之间的自由转换以及字形结构的独特处理上有着自己的特点。它没有张旭草书那种极度夸张和奔放的态势,而是在较为平和的基调上展现出一种含蓄而深沉的韵味,犹如李白诗歌的豪放中蕴含着细腻的情感,在唐代书法的狂放阵营中占据了独特的地位,体现了李白在书法风格上与张旭既相互呼应又各有千秋的局面。

书法艺术的历史价值与影响

书法艺术的历史价值与影响《上阳台帖》作为李白的书法遗存,具有重要的历史价值。它不仅为后人研究李白的艺术成就提供了实物资料,还对于了解唐代书法的多元发展具有重要意义。在唐代,诗歌与书法是文人表达情感、展现才学的重要方式,李白的《上阳台帖》将两者紧密结合,为后世文人树立了典范,启示了后人在艺术创作中注重诗书融合、情感与技法并重的理念。

从影响方面来看,尽管后世临摹《上阳台帖》的作品相对较少,但它对中国书法的发展仍产生了一定的间接影响。李白书法中所体现的豪放个性和创新精神,激励着后世书法家勇于突破传统、追求独特的艺术风格。其书法作品所蕴含的意境之美和浪漫情怀,也为后世书法家在创作中营造意境、表达情感提供了借鉴,在中国书法艺术的传承和发展历程中留下了不可磨灭的印记,成为书法史上一颗璀璨的明珠,持续散发着独特的魅力,吸引着一代又一代书法爱好者和研究者去欣赏、品味与探索其中的艺术奥秘。

综上所述,李白的《上阳台帖》以其独特的书法风格、巧妙的艺术处理、在书法传承与创新中的地位以及与其他作品的风格差异和重要影响,在中国书法史上占据着重要的位置。它不仅是李白个人艺术才华的展现,更是唐代书法文化繁荣的一个生动缩影,值得我们在书法艺术的研究与传承中给予高度重视和深入探讨。